jeudi 8 décembre 2011

Tuer ! (Kiru)

La première chose qui frappe, et ce de manière assez évidente, est le véritable travail de mise en scène qu’effectue le cinéaste tout au long de son film : composition des plans, cadrages, effets de montage, mouvements dans l'image et déplacements des acteurs semblent ainsi correspondre à autant de tableaux et que des chorégraphies diverses. Pour être plus précis, le film fait penser fréquemment à des estampes japonaises mais aussi au théâtre du kabuki, dans cet art de figer les corps dans l’espace. Raizo Ichikawa, l’acteur principal, excellent au demeurant, est lui-même issu du kabuki.

Plus d’une fois, Misumi fait preuve d’une certaine modernité dans son travail plastique, mais celle-ci est également soutenue par une noirceur que Misumi assume totalement. La figure du Destin semble être le moteur du récit, le pauvre héros étant condamner à vivre et (faire) périr par le sabre qu’il porte constamment sur lui.

Autant le dire, Tuer n’a rien de franchement drôle, et ne possède même pas un quelconque second degré. C’est d’autant plus problématique qu’en réalité, le film manque cruellement d’audace, tant sur la narration que sur le scénario, inabouti (malgré le fait qu'il soit signé Kaneto Shindo) où les séquences s’enchaînent tant bien que mal, et où la profondeur du personnage n’est jamais réellement exploitée. Il s’agissait pourtant d’un bon sujet, à la fois typiquement dans la veine du genre du film et susceptible de devenir universel. Mais il n’en est rien.

Une semi-déception donc, tant le potentiel du film est palpable mais inexploité, laissant place à une œuvre peu convaincante ; il faut dire qu’on a déjà vu bien mieux en terme de film parlant de ronin, et surtout bien plus captivant et palpitant.

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : **, Années 1960, Misumi Kenji

lundi 5 décembre 2011

Fucking Kassovitz

Après la Nuit américaine de Truffaut, le Cauchemar américain de Mathieu Kassovitz.

À l'instar d'un What is Brazil (le making of du film de Gilliam), Fucking Kassovitz souligne point par point comment un projet alléchant et ambitieux est devenu une série B à peine regardable. Producteurs frileux, équipe technique bancale, acteur arrogant et antipathique, restrictions de budget, prise de contrôle par les Américains, retouches de scènes sans tenir compte du scénario : rien n'a été épargné à Kassovitz, qui sort un peu du film comme la pauvre victime. Certes, il l'est, mais dans une certaine mesure seulement : l'intelligence de François-Régis Jeanne est de laisser, au détour de 2-3 séquences, le spectateur se faire son opinion sur la part de talent de Kassovitz et la part de son ego et de son arrogance.

Au final, tout le monde a tort, certains plus que d'autres. Plus chanceux que Gilliam sur The Man who killed Don Quixotte mais moins talentueux que lui sur Brazil, Kassovitz n'a pas su empêcher le naufrage de son second bébé américain, la faute à une difficulté non pas tant de communication mais de résistance artistique parfois justifiée et parfois surfaite.

Sublime et éloquent quant au fonctionnement du cinéma américain une fois qu'un Européen y tente sa chance.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Documentaire

vendredi 2 décembre 2011

On connait la chanson

L’idée prête à sourire, mais réduire Alain Resnais à un auteur de films conceptuels serait une grave erreur. On connaît la chanson n’est pas un prétexte à enchaîner sans trop de lien diverses chansons qui n’ont pas toujours beaucoup de points communs (on passe quand même de Téléphone à Léo Ferré par exemple…) : chez Resnais, même si les transitions ne sont pas toujours des plus limpides, il faut au moins reconnaître qu’elle ne supplantent pas le récit, s’intégrant en lui avec plus ou moins de succès et fréquemment une bonne dose de dérision. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : si le film reste avant tout une comédie profondément dramatique, Resnais accentue le mot « comédie » par un second degré permanent, les chansons étant employées de manière cynique et avec une pointe d’ironie jubilatoire. En outre, le procédé ne lasse pas car il n’est pas utilisé avec abus.

Evidemment et comme bien souvent chez le Resnais de ces dernières années, le casting y est pour beaucoup dans la réussite du film : rodés au cinéaste, au genre ou tout simplement à leur métier, les acteurs sont suffisamment dynamiques pour faire passer le film, et les têtes d’affiche viennent forcément emporter le morceau, notamment Jean-Pierre Bacri en loser qui refuse de l’admettre et André Dussolier en quinqua amoureux comme un ado. Meme Agnès Jaoui, avec laquelle j’ai beaucoup de mal, ne m’a pas déplu, c’est dire.

Dommage par conséquent que malgré sa vitalité, le film n’est pas totalement convaincant : la faute à une histoire qui n’est pas un peu plus riche en événements, les séquences étant souvent tirées en longueur et quelques coups de mou n’aidant pas les choses. Dans l’ensemble, rien de grave, tant le film reste avant tout plus divertissant qu’autre chose, même si Resnais ne renie jamais totalement sa veine expérimentale, sur le son ici mais aussi sur le visuel (ces plans de méduses). Resnais, à la fois auteur audacieux, intellectuel et populaire.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ***, Années 1990, Resnais Alain

mardi 29 novembre 2011

Les Chaussons Rouges (The Red Shoes)

Pourtant, le film démarre relativement mal : très lent, le premier quart d’heure est franchement dispensable (au final, quel intérêt que le jeune compositeur ait vu sa partition plagiée ?) et il faut bien admettre que Marius Goring n’est pas le plus attrayant des jeunes premiers. Il faudra bien attendre 40 minutes avant que le film n’entre dans sa toute grande puissance formelle et narrative. C’est alors qu’intervient le morceau de bravoure du film : la séquence du ballet, conséquente, qui est un véritable chef-d'oeuvre à elle seule, à la fois pure mise en scène théâtrale et pure mise en scène cinématographique réunies. On y retrouve à la fois la caméra frontale et les surimpressions, les points de vue scéniques et les effets de montage. Powell s’amuse visiblement à étaler tout son savoir faire, à montrer comment transcender un numéro de danse en un grand moment de cinéma. Il faudra attendre la fin du film pour retrouver une élégance et une intelligence égale, où le cinéaste fait preuve d’une habilité aux cadrage et montage tout à fait remarquable.

C’est aussi à ce moment-là que Moira Shearer, pas très convaincante en jeune épouse déchirée, devient convaincante en danseuse assoiffée de gloire, dominée par ses envies irrépressibles de danser. Pourtant, c’est bel et bien Anton Walbrook dans le rôle du "méchant" et véritable héros du film (belle audace pour l'époque) qui emporte le morceau, une de ses crapules ambiguës, dont on ignore encore au final ses véritables motivations, le véritable sens de sa jalousie : amoureuse ou artistique ? Car c’est aussi ça la réussite du film de Powell et Pressburger, ces non-dits, ces mystères qu’on ne résout pas, ce flirt entre l’explicatif et le mystérieux (le film frôle presque le fantastique sur la fin d’ailleurs).

Force est de constater que, malgré une demi-heure en trop à mes yeux, Les chaussons rouges s’apparente à ce qu’on appelle communément un chef-d’œuvre, ou tout du moins s’en approche-t-il grandement : il y a certes des défauts, des petites lacunes, de légères rides de ci de là, mais c’est globalement un grand film où le Technicolor le dispute à une inventivité de mise en scène loin d’être négligeable. Un classique qui mérite son nom.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 1940, Powell Michael

samedi 12 novembre 2011

Mondo Plympton

Au moins, le titre est honnête : Mondo Plympton est avant tout l'occasion de découvrir l'univers du cinéaste. À travers une série de courts métrages, c'est tout un style visuel et un humour absurde, surréaliste et profondément noir qui émerge. Bien qu’ils soient inégaux, les courts présents ici sont autant de pierres portées à l’édifice d’un cinéma violent et dérangeant, résolument borderline, forcément adulte. Il y a dans Mondo Plympton par exemple une fascination pour les visages torturés, pour la distorsion, pour le sexe, la violence et le gore. Plympton s'amuse à jouer soit du contrepoint soit de l'interprétation excessive de phrases toutes faites, d'expressions ou de proverbes. Le réalisateur ne s’embarrasse guère d’une quelconque histoire : il préfère partir d’un mot, d’une phrase pour ensuite en tirer un délire visuel total et souvent délicieusement glauque. Énumérer les blagues morbides, les gags glacials et les chutes décalées ne serait pas rendre justice à tout un travail sur le lien entre l’image et le texte ou le son. Bien sûr, c’est un humour à part, pas forcément appréciable par tous, donc prudence. Je dois bien admettre que par moments, la longueur s’est un peu fait sentir, notamment sur les courts métrages les plus longs (évidemment), ce qui me laisse un peu dubitatif quant à la découverte d’un vrai long métrage de Plympton…

L’animation, à l’instar des gags, n’est pas non plus visuellement des plus attirantes : d’apparence brouillonne (le trait au crayon n’est pas toujours soigné), elle exprime surtout un côté « fait main », artisanal justement pour se démarquer des productions standardisées mais aussi, sans doute, pour rappeler le passé BD du cinéaste. À y regarder de plus près, l’animation est surtout d’une fluidité étonnante, Plympton jouant énormément des métamorphoses continues comme dans Your Face ou Nosehair. La force de Plympton est aussi d'avoir des idées fulgurantes mises en images tout aussi éphémères : Plympton ne travaille pas ici sur le long terme mais, a contrario, sur des images chocs qui marquent les esprits (un baiser qui se transforme en décapitation, un sumo tombant du ciel, etc.).

Bill Plympton, ce serait donc un peu comme si Tex Avery était né dans les années 50, ayant grandi avec l’explosion de la censure et une série de cartoons pour adultes type Fritz the cat et Tarzoon la honte de la jungle, débarrassé des contraintes des studios. Vous imaginez le résultat ? Si pas voyez Mondo Plympton, ce sera beaucoup plus… explicite.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ***, Animation, Années 1990, Courts métrages, Plympton Bill

mercredi 9 novembre 2011

Contagion

Entendons-nous bien : le film n’est pas un échec sans nom. Je dirais même que le film bourré de bonnes idées et qu’il a de bonnes intentions (parfois trop, à l'image de cette conclusion écologique), sans oublier un casting cinq étoiles vraiment sympa. L’intérêt de Contagion, c’est que Soderbergh ne met pas tellement en avant l'apocalypse bactérienne mais ce qui l'entoure, à l'échelle à la fois de la société et de l'individu. Il y a bien sûr ces scènes de rues barbares où pillages font loi, mais les séquences les plus intéressantes du film sont probablement celles où un personnage hésite à toucher un objet, où un père craint pour sa fille si elle embrasse son petit ami, où un médecin panique en découvrant qu’elle a les symptômes de la maladie. Contagion fonctionne par détails disséminés dans la masse, des êtres communs confrontés à un fléau mondial, sans échappatoire ni même espoir. En ce qu’il montre le paroxysme de la paranoïa et le déclin de l’être humain face à un ennemi qu’il ne peut vaincre, Contagion est réussi.

Hélas, le film est aussi rapide que le virus qu'il évoque : tout est survolé, parfois bâclé, voir même frustrant (Gwyneth Paltrow, 5 minutes à l'écran, Kate Winslet 10...). Soderbergh, comme trop souvent, possède un sujet en or mais aux multiples facettes, et ne parvenant pas à se décider il essaie un peu tout. C'est franchement dommage car du coup, cette superficialité et ce manque de gestion du temps finit par occulter la forme du film, à savoir une ambiance soignée, alimentée par une soundtrack signée Cliff Martinez décidément très bon. L’attachement aux personnages en pâtit aussi puisqu’ils apparaissent trop aléatoirement et trop peu de temps (exception peut-être de Matt Damon et Laurence Fishburne).

Contagion est donc comme une jolie coquille vide, qui à trop vouloir aborder tout en même temps n’approfondit rien et rend le film un peu superficiel malgré son potentiel. Qui trop embrasse mal étreint.

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : **, Années 2010, Soderbergh Steven

dimanche 6 novembre 2011

Les marches du pouvoir (Ides of March)

Avec son quatrième film, Clooney laisse entrevoir des thèmes et un style récurrent. Tout d’abord, il y a une fascination pour les faux-semblants, pour la manipulation et pour la guerre psychologique. Ides of March est à l’instar de Good night and good luck une lutte pour le pouvoir via les médias, une bataille sans merci que se livre des pros de la communication en pleine période électorale. En réalité, tout est dans le titre : dans la langue anglo-saxonne, « Ides of March » désigne le moment où Jules César fut poignardé par son fils adoptif Brutus (Shakespeare mets d’ailleurs ce moment en scène dans Julius Caesar) ; Les Marches du pouvoir, c’est donc une histoire de complots, de trahison mais surtout de lutte entre une figure paternelle (Clooney mais aussi Philip Seymour Hoffman impeccables) et la relève, la véritable star du film malgré un casting impressionnant : Ryan Gosling. Vu l’année qu’il vient de vivre (Blue Valentine, Drive), ce serait bien le diable si son talent n'était pas récompensé aux prochains Oscars. Il incarne ici cette merveille de jeune arriviste qui grimpe trop vite les échelons, dont l’idéalisme va être chamboulé par la réalité de la politique.

Rarement auparavant Clooney se sera montré aussi virulent et, surtout, cynique dans son propos. Sans compter que, subtilement, quelques indices laissent apparaître derrière le personnage du gouverneur Barack Obama ; Clooney serait-il déçu du mandat démocrate écoulé ? Ce n’est pas tellement le plus important, tant le réalisateur propose un vrai film de cinéma à la manière des thrillers politiques des seventies : une caméra stable et souvent fixe, avec un soin tout particulier apporté à l’ambiance via les lumières, les décors et surtout la musique signée de l’incontournable Alexandre Desplat. Esthétiquement, on pense souvent au documentaire de Hegedus et Pennebaker, The War Room, qui suivait la campagne présidentielle de Clinton en 1992. Clooney vient d’atteindre sa maturité, qu’on se le dise, prenant son temps pour raconter son histoire mais allant à l’essentiel, posant rapidement les personnages pour mieux les exploiter dans ce jeu de mensonges et de vérités.

S’il manque peut-être encore ce je ne sais quoi au film, peut-être une certaine rigueur à la Alan J. Pakula pour faire de Ides of March un incontournable, le film n’en est pas moins l’un des meilleurs films politiques de ces dernières années, surpassant de très loin l’effroyable W. d’Oliver Stone et bien plus sérieux que La conquête de Xavier Durringer. La classe américaine alliée à un retour aux techniques narratives et stylistiques seventies.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Clooney George

lundi 17 octobre 2011

The Artist

The Artist, c’est avant tout une retrouvaille, celle de Michel Hazanivicus et Jean Dujardin, déjà coupables de deux pastiches du film d’espionnage avec les OSS 117 nouvelle formule. Mais comme si ces deux films et La classe américaine n’avait pas suffi à démontrer toute la cinéphilie d’Hazanivicus, voilà que The Artist joue d’emblée la carte de l’hommage, du cri d’amour (paradoxal) envers un certain type de cinéma, que dis-je, envers le cinéma. Du clin d’œil appuyé (Dujardin et sa moustache à la Errol Flynn, à la Howard Hughes, à la Douglas Fairbanks) au plus subtil (l’éclairage très « vonsternbergien » de Bérénice Béjo), Hazanivicus enchaîne les références sans les dénaturer et, surtout, sans les transformer en private joke : la lente désagrégation du couple George Valentin et sa femme, c’est certes Citizen Kane bis, mais c’est aussi accessible à quiconque n’a pas vu le film de Welles (cinéaste qui a largement inspiré la construction du récit, par ailleurs). Fidèle à lui-même, Hazanivicus ne copie pas une histoire du cinéma mais tente, avec plus ou moins de succès, de s’inscrire dans celle-ci : par exemple, quand il compose un plan de manière expressionniste, ce n’est pas gratuit mais bien pour souligner la folie prenant petit à petit possession du personnage principal.

Et tant qu’à parler de composition de plans, soulignons qu’Hazanavicius joue le jeu jusqu’au bout : au-delà d’un noir et blanc superbe, oscillant entre l’expressionniste et la photo de Stanley Cortez, le cinéaste travaille majoritairement avec des gros plans, une profondeur de champ très faible, des plans relativement longs, des raccords type iris ou dans l’axe et, chose devenue elle aussi inconcevable aujourd’hui, un format 1,33 soit « l’écran carré », qui demande une composition bien différente de l’écran rectangulaire habituel. Mais ce n’est pas tout : débarrassé des contraintes de dialogues, Hazanivicus s’amuse, raconte majoritairement son histoire par le seul moyen de l’image, sans explication. Un vrai retour aux sources, si je puis dire.

Et puis comment ne pas parler du casting, entre une Bérénice Béjo mignonne à croquer et tip top dans le rôle de la starlette, à mi-chemin entre Louise Brooks et Ginger Rogers, et une série de seconds couteaux peut-être un peu trop négligés vu leurs poids (James Cromwell et surtout John Goodman). Et puis il y a Lui, celui en passe de devenir un mythe, le Belmondo des années 2000, et peut-être même plus haut : Jean Dujardin, qui vampirise l’image quand il y est, capable de faire rire en un froncement de sourcil comme de faire frissonner d’un regard sombre ou apeuré. Et comme si ça suffisait pas, le travail s’étend sur tout son corps, devenu aussi caoutchouteux qu’un Gene Kelly, preuve en est de deux numéros de danse en début et fin de film. Parole, si Romain Duris ou Vincent Lindon ont le César à sa place, j’irai cracher sur les tombes des jurys.

Projet casse-gueule, aussi audacieux qu’orgueilleux voir prétentieux (tournage à Hollywood, reconstitution historique au détail près), The Artist est finalement une réussite, un pari réussi, et quitte à faire une analogie douteuse mais finalement possible, il y a quelque chose de chaplinesque dans cette capacité à faire aimer un film muet à l’ère du parlant.

Note : *****

Publié par Bastien à 00:52 7 commentaires

Libellés : *****, Années 2010, Hazanavicius Michel

samedi 17 septembre 2011

Habemus Papam

Il y avait par exemple matière à un huis-clos intéressant, où l’enfermement du spectateur dans un décor unique, fut-il immense comme le Vatican, aurait permis de mieux s’attacher à la solitude du personnage. Eh bien non, Moretti préfère se perdre (et perdre mon attention) en déambulant dans Rome, et encore, la Rome quelconque, les rues qui pourraient être celles de n’importe quelle autre ville. C’est d’autant plus dommage que les scènes se déroulant dans le Vatican sont justement très belles, avec des décors forcément somptueux mais aussi des costumes très bien faits. En dehors de ces murs, hélas, de la banalité.

Je m’attendais aussi à un humour subtil, peut-être absurde, en tout cas caustique : la rencontre entre le Pape et un psy, sous l’œil du Conclave, est d’ailleurs très drôle. Hélas, le reste du temps, Moretti se fourvoie dans un humour prévisible, à la limite du grotesque, avec de fausses bonnes idées (le Conclave qui joue au beach-volley ; ouais, pourquoi pas, mais à petite dose svp…). Finalement, on ne rit pas beaucoup, d’autant que Michel Piccoli, certes agréable mais pas aussi inoubliable que j’ai pu entendre, transcrit l’angoisse de son personnage par un regard bovin et une mine défaite. Point de légèreté dans ce film.

Et puis, surtout, Moretti aurait pu réaliser un sublime film sur la crise existentielle et celle de la Foi, mais il se contente d’une approche freudienne assez maladroite d’un mec qui veut pas de responsabilités au crépuscule de sa vie. Peut-être suis-je passé à côté de la référence à Tchekov, mais j’avoue ne pas l’avoir lu, et quand bien même à mes yeux un film doit pouvoir se lire au premier degré sans prérequis. Malgré une idée de base plus qu’intéressante et alléchante, Habemus Papam est donc une déception, une ironie qui refuse de s’assumer. Dommage.

Note : *

Publié par Bastien à 16:35 4 commentaires

Libellés : *, Années 2010

lundi 15 août 2011

samedi 9 juillet 2011

HH, Hitler à Hollywood

Voici donc Maria de Medeiros qui décide de faire un portrait de Micheline Presle. Au cours d’une conversation, Micheline Presle va évoquer un cinéaste maudit, mystérieusement disparu, et de là va découler une véritable enquête de Medeiros et son caméraman sur les liens entre cinéma, politique et hégémonie hollywoodienne qui l’amèneront à Bruxelles, Cannes, en Allemagne, à Venise et à Malte…

Le docu-fiction, en général, j’aime bien : je suis un grand admirateur du travail de Peter Watkins, par exemple. Mais ce genre si particulier exige une rigueur de mise en scène de chaque instant, ce que Sojcher ne fait pas : cadrages impossibles pour une caméra à l’épaule, univers sonore impossible en documentaire, toutes les erreurs trouvent place dans le film, décrédibilisant le procédé du film et, par-là même, son discours. Quoique ce n’est peut-être pas plus mal, car ce dernier est douteux et réac : le cinéma américain, c’est le mal, il faut que le cinéma européen d’auteur prenne sa revanche et devienne la norme ! Mouais, perso j’y crois pas trop. Le pire, c’est que ce discours est celui du film mais pas de son auteur, Frédéric Sojcher avouant aimer le cinéma américain sans aucune honte. Deux vitesses pour la forme, et deux vitesses pour le fond donc.

Pour le reste, j’avoue ne pas avoir accroché au film dans son ensemble : les actrices sont mauvaises, je m’en excuse mais c’est vrai, l’humour tombe très souvent à plat et l’esthétisme… Bah, oui, parlons-en tiens : tourné avec le Canon 5D (une merveille), le film a entièrement été retravaillé en post-prod pour obtenir une image bien particulière, à la luminosité et colorisation faibles à l’exception de certaines actrices qui bénéficient d’une saturation, comme pour les détacher de l’image. L’idée est sympa mais, à nouveau, le procédé trouve bien vite ses limites et devient lassant, tout du moins peu agréable.

On est donc bien loin du premier film du réalisateur, Cinéastes à tout prix, documentaire un peu léger mais de facture honnête et qui développait déjà, sans discours démagogue derrière, un véritable amour du cinéma d’auteur. Le pire ? C’est que Frédéric Sojcher est un historien et théoricien du cinéma plus qu’intéressant, ses écrits sur la manière de faire des films devant être lus par le plus grand nombre à mes yeux. Y a encore de la marge entre les cahiers et les plateaux, on dirait…

Note : *

Publié par Bastien à 22:33 1 commentaires

Libellés : *, Années 2010

mercredi 6 juillet 2011

Pina

Le fond du film est évidemment énorme, dévoilant au travers de nombreuses séquences tout le talent et le génie chorégraphique de Pina Bausch. Je ne suis pas un grand connaisseur en danse (contemporaine de surcroît) mais la question du corps m’a toujours plue, et Pina Bausch est un modèle dans ce domaine : tout son art repose clairement sur la répétition du geste, sur l'explosivité du mouvement et sur le dépassement et paradoxalement la maîtrise de soi. C’est joyeusement bordélique, ça part dans tous les sens en apparence mais ça possède un véritable but quand on y fait bien attention. Et il faut bien reconnaître que la 3D est très bien utilisée ici, jouant de ce qui est propre à la danse contemporaine : l'espace. C’est peut-être bien là le seul intérêt, à mes yeux, de la 3D, au-delà des traditionnels effets de surgissement propres au cinéma d’horreur : pour la première fois (qu’on arrête de me parler d’Avatar), la 3D sert pleinement le film et son récit, lui conférant une toute autre dimension.

Mais le problème se situe justement là : si la technique de la 3D et l’art de Pina Bausch sont résolument modernes, Wenders se complait dans un documentaire-hommage trop classique, trop convenu. C’est pour le moins paradoxale, vu que Wim Wenders pratique lui aussi un cinéma habituellement moderne, mais c’est pourtant le cas : aux interminables petits mots de chaque danseur (Pina était géniale, Pina était grandiose, Pina était la meilleure) Wenders ajoute une narration somme toute académique, à savoir un extrait, une interview, et de temps en temps une image d'archives, et on recommence. On appréciera sans aucun doute le fait d’être sur « scène » avec les danseurs, au plus près d’eux, mais cela n’a absolument rien de neuf et, au final, ce plaisir est gâché par une rupture très nette de rythme, d’ambiance, de magie de l’instant par ses interventions certes chaleureuses et émotionnelles mais au final agaçantes.

Pina me laisse donc un goût de déception mêlé à de l’admiration : une artiste sublimée, une technique cinématographique maîtrisée, mais une mise en scène et un montage d’un classicisme déstabilisant. Wenders n’a pas joué la carte de l’audace jusqu’au bout apparemment, et c’est bien dommage.

Note : **

Publié par Bastien à 16:55 3 commentaires

Libellés : **, Années 2010, Documentaire, Wenders Wim

dimanche 3 juillet 2011

Le marin des mers de Chine ('A' gai waak)

Ce film est probablement l’un des sommets de sa carrière, tant comme acteur que comme réalisateur. Bon, jouons cartes sur table, le scénar casse pas trois pattes à un canard hein, faut pas abuser, même si je lui trouve un petit côté subversif pas déplaisant, à savoir que ce sont bien des Chinois qui vont devoir sauver les colons britanniques des pirates, incapables que sont les Occidentaux de faire face. Pour le reste, la formule habituelle : cocktail de comédie, d’action et de cascades hyper impressionnantes, aussi bien pendant que hors des combats.

Où se trouve le génie du film ? D’abord dans ces fameuses cascades, qui comptent parmi les plus incroyables de Jackie Chan (il suffit de voir la séquence où il tombe de 4 étages, sa chute n’étant freiné que par des toiles qui se déchirent au fur et à mesure). Et puis ces combats, à la fois brutaux et esthétiques, rythmés et d’une chorégraphie exemplaire à chaque fois. On dira ce qu’on voudra, mais il est impossible de battre le cinéma asiatique sur ce terrain-là, en particulier la Chine et Hong Kong.

Deuxième point fort du film, son trio principal, à savoir Jackie Chan, Sammo Hung et Yuen Biao, qui fonctionnent tous les trois ensemble sans le moindre problème. Bon, faut dire que passer son enfance à vivre les uns avec les autres et à s’entraîner toute la journée, ça favorise le bon travail, mais justement le résultat est visible et franchement agréable. Ce n’est pas tant un simple film d’action que réalise Jackie Chan mais bien un film entre amis, pour se marrer.

La cerise sur le gâteau ? C’est que Jackie Chan signe un hommage incontestable au cinéma burlesque qu’il semble admirer énormément. Tout y est : de Buster Keaton, Chan a retenu le sens de la cascade et de la maîtrise du corps (et, accessoirement, une course-poursuite en vélo qui n’est pas très éloignée de celle à moto de Sherlock Jr) ; de Charlie Chaplin, Chan a retenu le sens de la grimace mais aussi ce besoin de secourir les femmes, au risque de sa propre peau face à des bandits ou n’importe quel danger ; de Laurel et Hardy, Chan a conservé le sens du duo qui se tape sur le système l’un de l’autre, illustré ici avec la complicité de Sammo Hung, par ailleurs un acteur assez gros face à Chan, assez maigre ; enfin, le clin d’œil à Safety Last d’Harold Lloyd avec cette fameuse scène de l’horloge qui a par ailleurs, il faut le rappeler, failli couter la vie à Jackie Chan, la chute ne devant initialement pas avoir lieu mais l’acteur passant au travers des sécurités établies…

Un bête film de kung fu, Le marin des mers de Chine ? Non, un vrai film de cinéma !

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1980

jeudi 30 juin 2011

D'un film à l'autre

D’un film à l’autre, c’est Lelouch qui raconte Lelouch : 50 ans de carrière, 50 ans de films, des bons, des moins bons, des bonheurs, des déceptions, mais surtout des souvenirs. Ce cinéaste mal-aimé de la critique mais pas du public, à quelques films près, décide de se poser et de réfléchir un peu. L’introduction du film, un court métrage qu’il a réalisé en 1976 et qui s’appelle C’était un rendez-vous et constitue une traversée de Paris en voiture sans jamais freiner, est exemplaire : Lelouch analyse son propre film en voix-off et le rattache à sa propre vie, ce besoin de vitesse mais surtout ce besoin de ne jamais s’arrêter, ne jamais stopper au risque de ne pas redémarrer – et, à la clé, peut-être des emmerdes comme ici avec la justice.

Jamais on ne verra Lelouch aujourd’hui : le film ne se compose que d’extraits de ses films, d’une petite reconstitution en début de film et d’images d’archives inédites et étonnantes de Lelouch sur ses tournages. Etablissant des liens entre sa vie privée et ses films, expliquant les raisons de ses succès comme celles de ses échecs, Lelouch aborde surtout son cinéma avec humilité, celle d’un sage sentant la fin plus proche que le début, et qui veut rétablir quelques vérités, saluer les copains, se souvenir des belles choses, donner des conseils aux plus jeunes. Ce n’est pas de l’analyse que le film relève, mais plutôt de la biographie imagée.

Je ne suis pas un grand connaisseur de Lelouch, mais je sais qu’avec ce film, j’ai eu envie de (re)voir ses films, à la lumière de certains de ses commentaires et, aussi, parce que ses images m’ont donné envie. En ça, Lelouch a probablement réussi la mission du film : celle de le faire redécouvrir par une nouvelle génération.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:07 0 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Documentaire, Lelouch Claude

vendredi 24 juin 2011

Double feature cinéma

Note : **

Un petit génie gagne un prix pour son film d'étudiant, et se voit plongé dans le milieu hollywoodien... Plus cynique que subversif, The big picture fait doucement rire quand il démontre comment un film intimiste en noir et blanc sur un triangle amoureux en hiver devient un film d'ados et d'hôtesses de l'air en bikinis à la plage. Au-delà de ça ? Rien de transcendant : la réalisation est finalement peu inspirée, abusant de l'effet "clin d'oeil cinéphilique" quand le personnage de Bacon (bien, sans plus) est en situation de stress. A noter quand même quelques clins d'oeil de stars comme Elliott Gould, John Cleese ou Roddy McDowall qui viennent faire coucou. Trop gentil sans doute sur le monde du cinéma, surtout quand on sait que 3 ans plus tard Robert Altman proposera sa vision d'Hollywood, bien plus cinglante, avec The Player. Un excellent téléfilm mais un film de cinéma moyen...

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : **, Années 1990

mardi 21 juin 2011

Tree of Life

Jusqu’à hier. A une époque où l’extrémisme religieux est largement critiqué, j’osais espérer ne pas en voir dans un objet cinématographique reconnu comme publique et accessibles à tous, qui se prétend universel car ne définit pas d’emblée « ceci est un film religieux ». Pas une seconde Malick ne laisse reposer la spiritualité du spectateur : Dieu est grand, alors ta gueule. C’est un peu le message du film, en plus subtil (ou pas). Il me semble impossible de nier ou même de mettre de côté cette lourdeur théologique en regardant le film : aussi bien sur le fond que sur la forme, le film est judéo-chrétien et, reconnaissons-lui au moins ça, l’assume. Les voix-off parlent de Lui, et que voit-on dans les images ? Un bébé jouant avec l’arche de Noé. Le passage lu du Livre de la jungle, celui du serpent Kaa. Et je ne compte plus le nombre de plans du ciel (Dieu), ciel souvent associé à l’eau (la vie) ; je vous laisse déduire le message.

Bien sûr, il y a de bonnes choses : Malick n’a pas peur du ridicule, et sa vision de la conception du monde, contradictoire (2h de catholicisme pour 20 minutes d’évolutionnisme ?), est franchement risible, tant la débauche d’effets spéciaux, au-delà de la dimension narrative de la séquence, n’a aucun intérêt dans ce genre de film. En plus, les dinosaures sont mal faits, et question crédibilité j’ai plutôt vu Denver le dernier dinosaure que Jurassic Park. Quand le carnivore fout sa patte sur la gueule de l’herbivore, j’ai cru qu’il allait lui faire le signe de croix dis donc.

Je n’ai pas envie de parler du montage, tant je l’ai trouvé grossier, ou de la narration à la fois prévisible et bancale (le père autoritaire qui se laisse dominer par son fils à la fin ? Sérieusement ?). La réalisation aurait pu être intéressante, mais si c’est pour voir quelques plans magnifiques, tournés avec des focales bien précises, mettant en avant la beauté de la nature, selon un cadrage particulier, je préfère revoir Koyaanisqatsi : là au moins, une idée se dégage de ses images mis bout à bout, pas comme ici où tout est gratuit (hormis les plans du ciel, on sait). Et on applaudira Sean Penn dans le rôle du figurant qui tire la gueule.

Il reste au moins une bonne nouvelle à mes yeux : les Hot d'or ne sont pas morts, car Cannes a bel et bien récompensé une magnifique branlette théologique.

Note : 0

Publié par Bastien à 11:55 2 commentaires

Libellés : 0, Années 2010, Malick Terrence

jeudi 2 juin 2011

Les émotifs anonymes

Les émotifs anonymes n'a qu'une ambition : celle de divertir. Et encore, pas n'importe qui, un public bien précis : celui de la ménagère de 50 ans qui trouvera cette histoire si émouvante. Je ne suis pas du public cible (loin de là) mais je dois bien admettre que le film a quand même fonctionné chez moi.

De par son humour, déjà, absolument pas lourd, au contraire. Alliant le gag le plus burlesque possible (le restaurant, lorsque Poelvoorde doit changer de chemise) aux sous-entendus parfois carrément sexuels sans pour autant être grivois, le film ponctue ses séquences d’une touche de légèreté souvent délicieusement subtile.

De par ses personnages attachants, ensuite, interprétés par deux comédiens au top. Il n’est pas fréquent de voir cette grande gueule de Poelvoorde jouer des personnages timides, romantiques, et il faut dire que ça lui va aussi bien que les anti héros acariatre, mais c’est surtout Isabelle Carré, à la beauté si simple, qui rayonne dans le film, tirant presque la couverture à elle seule sans en faire de trop.

Et si la réalisation n’est pas prétentieuse mais pas toujours très inspirée (quel besoin de glisser une séquence musicale en plein milieu du truc...), j’assume clairement mon point de vue quand je dis que dans le genre comédie dans la plus pure tradition française, ces Emotifs ont mérités de ne pas rester anonymes.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ***, Années 2010

lundi 30 mai 2011

Mammuth

Ils ont des chouettes copains, qui font plein de caméos (Nahon, Poelvoorde, Lanners, Adjani). Et ici ils ont Gérard, Gégé le pachyderme qui ferait passer Orson Welles dans La soif du mal pour un anorexique. Et Gégé, ben il bouffe tout, surtout l'écran, sans se forcer, en étant juste présent. C'est dans son regard que tout se joue, dans l'inscription approximative de son corps dans l'espace : sans rien faire, il fait tout le film.

Hélas, le scénario enchaîne un peu trop difficilement les séquences pour soutenir la performance de l'acteur, et se perd entre la quête du sens de la vie d'une part et (élément narratif maladroit) la rédemption d'autre part. Puis tout ça manque d'humour mordant, à la Aaltra ou mieux encore à la Louise-Michel, là où le duo de réalisateur excelle. Y a pourtant de chouettes occaz bien exploitées, comme la confrontation entre Gégé et son boucher, qui n’a pas fait de master en jambon, ou l’entretien d’embauche avec un Bouli Lanners un rien pervers. Mais ça suffit pas.

Du coup, Mammuth est un colosse, certes, mais aux pieds d'argile.

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : **, Années 2010

vendredi 27 mai 2011

Les yeux de sa mère

Tout d’abord, je me ferai pas chier à utiliser un pied à ma caméra : rien de tel que la caméra à l’épaule, comme le cinéma-vérité de Morin et Rouch, une liberté totale de mouvement, comme la Nouvelle Vague. Et rien à foutre si du coup mon image en perpétuel mouvement file plus la nausée que n’impose une marque esthétique forte.

Puis je parlerai d’une famille explosée par la rancœur et le mal-être des membres. C’est bien ça, la famille en froid, ça c’est jamais vu. Enfin, si, y a de temps en temps des amateurs comme Wes Anderson qui en font de grands films, mais en France, pas besoin d’humour quand on peut être mélodramatique. Puis ce serait quand même cool d’avoir un personnage borderline, moralement et sexuellement, tant qu’à faire.

Alors pour m’assurer les bonnes grâces du public, je prendrais une grande actrice, style Catherine Deneuve, qui est toujours au top de son talent. Je prendrais aussi un acteur bien « d’auteur », comme Nicolas Duvauchelle. Et peut-être que je prendrai Géraldine Pailhas, à mi-chemin entre les deux publics. Et tous seront de bon niveau.

Et même que je ferai croire au spectateur, dans une première moitié du film, à un thriller se mettant doucement en place, à un film français qui trouve enfin son style sans copier les Américains ni sans virer dans le pathos et la caricature des films français habituels. Et puis alors, dans la seconde moitié, je céderai, et je ferai comme les autres. Et ce sera bien dommage.

Note : **

Publié par Bastien à 12:55 0 commentaires

Libellés : **, Années 2010

mercredi 18 mai 2011

Vivement ce soir

L’univers de Van Antwerpen a un air de déjà vu : il y a chez le réalisateur un amour évident de l’univers de Tati et du burlesque moderne, s’amusant à souligner les travers des petits gens dans une société de consommation de plus en plus impersonnelle, appelant au rendement coûte que coûte. Il faut juste ajouter à cela un peu d’absurde bien belge. Vivement ce soir (1985) est son seul long métrage. Le film relate le déroulement d'une journée dans un supermarché de la région bruxelloise. L'histoire de cette journée, avec ses petits événements drôles ou pathétiques, constitue la trame générale du film. Les situations traitées par petites touches successives mettent en évidence certains de nos comportements face à la nourriture, le côté répétitif de nos gestes et de nos déplacements dans cet univers clos... (Patrick Van Antwerpen)

Il y a de ci de là de belles idées de mise en scène, et un certain talent pour amener des situations et les étirer dans le temps sans qu'elles ne deviennent ennuyantes. L’art de Van Antwerpen, comme Tati ou Etaix par ailleurs, n’est pas de faire rire aux éclats mais de créer un sourire tout au long du film. Certains gags sont ainsi irrésistibles ; d’autres, en revanche, sont un peu trop prévisibles, un peu trop mal dosés.

Surtout, le film souffre d'une part d'un sévère manque de scénario (ce ne sont ici que majoritairement des saynètes, relativement indépendantes les unes des autres) et surtout de comédiens tous plus mauvais les uns que les autres, leur mauvais jeu étant accentué par une post-synchro à la Fellini complètement ratée. Volonté esthétique, absence de budget ? Le résultat est le même : c’est agaçant.

Ces deux éléments sont suffisamment pénibles que pour gâcher le film, souffrant comme si besoin en était d’une variation de rythme parfois déstabilisante pour une comédie. Pourtant, le potentiel était là. Patrick Van Antwerpen ne pourra jamais le confirmer : il décédera le 3 décembre 1990. Hélas.

Note : **

Publié par Bastien à 01:18 1 commentaires

Libellés : **, Années 1980

dimanche 8 mai 2011

Au-delà de la gloire (The Big Red One)

On ne compte plus les films sur la guerre 40-45, c’est certain. Il y a même eu plusieurs chefs-d’œuvre parmi eux (Patton, Il faut sauver le soldat Ryan…) et d’autres films de légende (Le jour le plus long, Un pont trop loin…) mais rarement un film aura été aussi grandiose que le film de Fuller. Les raisons ? Peut-être car c’est la guerre dans son ensemble que nous découvrons, et non pas un de ses épisodes, peut-être par son réalisme, peut-être pour cette simple histoire d’amis plongés dans l’enfer de la guerre…

Fuller connaît très bien son sujet : il a lui-même été soldat durant la seconde Guerre Mondiale (où il finira caporal et décoré d’ailleurs). Rien d’étonnant alors de voir un côté réaliste, inhabituel pour l’époque, dans ce film : il s’agit tout simplement d’un récit autobiographique, où l’horreur de la guerre se mélange avec son absurdité, sous les yeux d’un jeune Fuller, interprété par Robert Carradine, fumant le cigare et rêvant d’être le nouvel Hemingway.

Il ne s’agit pas ici de faire dans le réalisme absolu, dans le métaphysique (même si des éléments bibliques peuvent être repérés, comme la punition de Lee Marvin ou l’évocation des 4 cavaliers de l’Apocalypse, entouré constamment par des morts) ou même dans la critique de la guerre (sans pour autant exalter le sentiment patriotique) ; il s’agit simplement de raconter une histoire, un peu folle c’est vrai mais pourtant bien réelle. Et les anecdotes qui jonchent l’histoire (l’accouchement de la française dans un tank) sont aussi surprenantes qu’elles peuvent être métaphoriques (l’attaque de l’asile psychiatrique, miroir de la société).

Le récit, long (2h35) mais riche (on passe des batailles d’Afrique du Nord à celles d’Allemagne et Tchécoslovaquie en passant par la Sicile, l’Italie, la France et la Belgique) est certes violent par moment (les scènes de combat sont d’ailleurs étonnantes, en particulier celle du Débarquement lorsqu’on sait que Fuller avait un petit budget pour ce film) mais n’en est pas moins dénué d’humour, ce qui aide grandement. Et puis Big Red One, qui tire on nom de la compagnie dans laquelle se trouve nos soldats, est tout autant un film de guerre qu’une histoire d’amitié et une réflexion sur le sens même du conflit (Marvin faisant allègrement une distinction entre tuer et assassiner durant la guerre…).

Il y a, dans la mise en scène de Fuller, une volonté d’aller très loin, que l’on sent pourtant freinée et qui ramène la narration à un style presque classique. Pression des studios, qui remonteront le film, ou budget limité, impossible de savoir précisément. Mais au fil du temps, on aperçoit quel chef-d’œuvre aurait pu être le film si Fuller avait pu aller au bout de ses idées et de ses volontés. En dépit, Big Red One surprend par une forme de retenue, où c’est en montrant le moins que l’on ressent le plus, comme lors de cette altercation dans la forêt, envahie par le brouillard. Là où d’autres s’approchent du sommet avec de l’esbroufe (Spielberg), Fuller l’atteint en ne montrant presque rien.

Les comédiens sont par ailleurs excellents, du vétéran Lee Marvin, père spirituel des quatre « gosses » de l’équipe, à Mark Hamill, qui trouve probablement là son meilleur rôle, et un Robert Carradine en Samuel Fuller jeunot. Saluons aussi les moins connus, comme Bobby Di Cicco, Kelly Ward et Siegfried Rauch, qui sont très bons eux aussi.

Beaucoup trouveront ce film un peu dépassé (ce qui est faux), comme l’est Le jour le plus long, mais The Big Red One possède néanmoins un atout que beaucoup d’autres films du genre n’ont pas : une multiplicité des niveaux de lectures. Les interprétations s’avèrent nombreuses et l’on découvre, à chaque nouvelle vision, de nouveaux éléments qui nous avait échappés. Et c’est bien là que réside le génie du film, qui grâce à sa reconstruction (soit le montage initial que voulait Fuller) prouve qu’il est sans conteste l’un des meilleurs films de guerre jamais réalisé.

Note : *****

Publié par Bastien à 01:35 1 commentaires

Libellés : *****, Années 1980, Fuller Samuel

dimanche 1 mai 2011

Faites le mur (Exit Through the Gift Shop )

Je connaissais un peu Banksy avant de voir le film, mais pas outre-mesure. Disons que ses œuvres me plaisaient beaucoup en plus de tout le mouvement qu’il représente peut-être parfois malgré lui. Bref, voilà qu’un beau jour, un vidéaste du nom de Thierry Guetta décide de faire un documentaire sur Banksy… Sauf que les rôles vont bien vite changer, et Banksy va alors réaliser un documentaire sur Thierry Guetta, devenu le street artist le plus bankable de l’année ! Une sorte d’arroseur arrosé… Mais si en l’occurrence l’arrosé, c’était le public ?

Il n’y aurait rien d’étonnant à découvrir que Faites le mur est un canular, une histoire montée de toutes pièces par Banksy pour critiquer le monde de l’art et la célébrité à outrance de nos jours. Après tout nous parlons de Banksy, dont le talent réside à détourner les objets pour en créer d’autres à la critique à peine plus qu’explicite. Il n’est donc pas impossible que son documentaire soit en réalité un documenteur, où Banksy, tel un Duchamp des temps modernes, met en exergue l’incompétence des critiques d’art et les dérives du système capitaliste voulant faire du moindre petit artiste une source financière exploitable.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : Faites le mur n’est pas un portrait de Banksy ou de Mr Brainwash mais bien un rapide mais complet panorama, via des rushes tournées par Thierry Guetta des années durant, du « street art », art de l’ombre trop vite mis en avant et ayant perdu sa vocation première : transformer le paysage urbain sans se soucier de l’argent que cela peut rapporter. Incisif, Banksy l’est en permanence, encore plus quand il explique la naissance de Mr Brainwash : c’est parce qu’il était nul derrière la caméra que Banksy a proposé à Thierry Guetta de se lancer dans le street art. Et de faire devenir un artiste sensé rester dans l’ombre une vedette internationale.

Documentaire ou canular, qu’importe : Banksy est parvenu à entrer dans le monde du cinéma par la grande porte.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Documentaire

jeudi 28 avril 2011

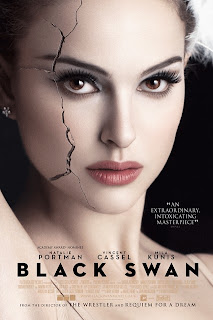

Black Swan

J’avoue ne pas trop saisir les liens que l’on fait entre ce film et The Wrestler, tant sur la forme que le fond. J’ai pu entendre beaucoup de reproches de ce point de vue, mais pour moi les films ne sont pas comparables : l’un est une quête de rédemption, l’autre une quête de perfection. Le film, curieux j’en conviens, à mi-chemin entre le film intimiste et le divertissement pur, déçoit en revanche par son scénario, ça je suis entièrement d’accord. Outre la prévisibilité de la fin, les symboles sont trop fortement appuyés que pour réellement convaincre (on insiste, par exemple, 3 fois sur la manière dont Le lac des cygnes se termine, histoire de bien prévenir comment va se conclure le film ; autre fait notable, les gentils habillés de blanc et les méchants habillés de noir).

Mais cela ne suffit pas à mes yeux à réduire le film à un échec : il y a bien plus que cela. Et puis, dans le fond, Aronofsky n’a jamais vraiment brillé par ses scénarios à l’exception de Pi… Ce que je trouve intéressant en revanche est le talent de mise en scène du cinéaste, virtuose, dont la caméra vertigineuse capte des moments de ballets aussi beaux qu’angoissants et étouffants, magnifiant Nathalie Portman à chaque seconde. La séquence d’ouverture est à ce titre éloquente, avec cette caméra tourbillonnant autour de deux protagonistes, un pur mélange de violence et d’esthétisme exacerbé. Le reste du film sera du même tonneau, où l’érotisme le dispute à l’angoisse, la beauté à la violence.

Dans le rôle principal, Nathalie Portman n’a vraiment pas volé son Oscar : au-delà de la performance de danseuse, l’actrice retranscrit surtout un passage lent et progressif de la folie douce à la folie furieuse sur tout le temps du film sans jamais commettre le moindre faux pas, et son air enfantin et son innocence quasi virginale de coller parfaitement au rôle de cette danseuse obsessionnelle.

Dommage donc que le fond soit si bas pour un film de cette envergure mais comme je l’ai dit, on sait depuis toujours que c’est la forme qui prime chez Aronofsky. Et quelle forme !

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Aronofsky Darren

lundi 25 avril 2011

Tekken

Dwight Little, véritable Spielberg du nanar (je ne peux m’empêcher de rappeler vos mauvais souvenirs que sont Halloween 4, Désigné pour mourir avec Steven Seagal, Rapid Fire et son Brandon Lee pathétique, Sauvez Willy 2 ou encore Anacondas 2) réalise une adaptation… que je ne qualifierai pas de catastrophique non, tout au plus immonde peut-être, éloignée de l'esprit du jeu d'une part (mais genre éloignés comme le sont le Pôle Nord et le Pôle Sud) et surtout pillant ses richesses sans vergogne. Exit donc les personnages forts et récurrents du jeu de Namco (Paul Phoenix, King, Lei...) pour ne garder soit que des persos fulgurants (qui se fait rétamer la gueule façon) soit pour tronquer l'esprit même des persos : Law devient un prétentieux incompétent, Steve devient plus vieux que sa mère (quoi un cross-over avec Retour vers le futur et on ne m’avait rien dit ?), Eddy se fait rétamer, Nina et Anna (visiblement sorties d'un porno gonzo low budget) s'entendent bien et, pire que tout, Heihachi devient un grand-père gentil et attentionné ! Allôôôôôô ??!!!!

Plus cinématographiquement, le « scénario » (ah je ne me lasserai jamais de cette blague) est inconsistant, c'est mal monté, Little joue les gros plans pour puceaux (le cul de Kelly Overton là, et puis là, et puis là aussi et là… nan je déc… ah ben non tiens il est là le petit) et fait appel à un casting du feu de dieu (Bryan Fury étant interprété par Gary Daniels, monsieur méchant dans Nikki Larson avec Jackie Chan et dans The Expendables mais aussi Ken le survivant dans l'adaptation éponyme : les temps sont comme les oeufs ils sont durs). Ah, oui, sur 1h30 il doit y avoir environ 20 minutes de combats dont 7 de vraiment sympa où ça se marave enfin la tronche comme des grands et pas comme des gosses de 10 ans. Heureusement que le film ne se prend pas au sérieux 2 secondes… En tout cas c’est ce dont j’ai réussi à me convaincre après 2 mois de méditation après le film.

« Youuuuuuuuuuuuuuu looooooose ! Continue ? » CA VA PAS NON ??!!!

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : *, Années 2010

vendredi 22 avril 2011

Kick Ass

L’histoire est donc celle d’un fan de comics qui rêve de devenir un super héros à part entière. Quel gosse n’a jamais rêvé de faire pareil ? La force de Kick Ass est de tirer parti des désirs enfouis de l’enfant présent en chacun de nous et de construire une histoire et, surtout, déconstruire un mythe tout autour. Car Kick Ass n’est pas un film de super héros comme les autres : il se place dans la veine des Watchmen où les sauveurs de l’humanité n’ont plus leur place car déconnectés de la réalité et de la vraie vie. C’est une belle réflexion sur la notion de super-héros et de leur conception de la justice : pour l'un, sauver des chats, pour l'autre, tuer encore et encore par vengeance. Et aucun n’a véritablement raison ni tout à fait tord.

Si la réalisation de Matthew Vaughn relève plus du tape-à-l’œil que de la sophistication, force est de constater que Kick Ass est un divertissement de haut vol, au second degré constant et au rythme mené tambour battant. Mais la subtilité du film est d’attirer à lui, tout du moins de faire siennes les références d’un public très précis de plus en plus présent de nos jours : les geeks. Entendons ici les fans absolus de BD, de films (une ligne de dialogue joue d’ailleurs du suspens, quand le narrateur est en mauvaise posture « ouais, je parle depuis le début du film, et alors ça veut dire que je ne vais pas mourir ? Vous n’avez jamais vu American Beauty ? Sunset Boulevard ? ») et surtout de jeux vidéos (au détour d’une séquence de sauvetage, c’est carrément un « doom-like » qui est mis en place avec le point de vue de Hit Girl et de son arme au poing). Et bien sûr, à l’aide du scénario soigné, le film doit plaire aux geeks : ainsi, le héros est un geek lui aussi mais qui outre le fait de devenir un super héros se tape la bonasse du coin tout en côtoyant des êtres trop bizarres mais trop cool dans leur côté taré (en l’occurrence, Hit Girl et Big Daddy).

A noter aussi que le casting est plus que sympa, et le fait de voir Nicolas Cage, fan de comics avoué, est une joke bien placée. La B.O. est très sympa aussi et l'action et l'humour font souvent mouche. Rien d'extraordinaire certes mais, heureusement, Vaughn se revendique avant tout de l'entertainment. Autant dire que là, c'est réussi.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 2010

mardi 19 avril 2011

Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre)

Bon, ne soyons pas de mauvaise foi, je lui reconnais certaines qualités. La mise en scène par exemple est très propre, rien à redire. Almodovar a un certain sens de la lumière que je trouve au final intéressant, pas foncièrement ce que je préfère mais qui confère au film une identité visuelle très nette, tout comme les couleurs employées. Je ne suis par contre pas un grand adepte du rythme, trop lent à mon goût, mais bien sûr il s’agit d’un critère très subjectif (la lenteur pour quelqu’un pouvant ne pas en être pour quelqu’un d’autre) mais voilà, ici, je n’ai pas pu la supporter.

Je reconnais aussi un talent de direction d’acteurs… d’actrices… enfin de ces messieurs-dames qui jouent dans le film. C’est sans conteste un joli portrait de femme, de femmes modernes, de femmes fortes, et il n’y a rien d’étonnant à ce que le film soit un hommage à All about Eve, Bette Davis, Romy Schneider et Gena Rowlands.

Mais au-delà de ça ? Eh bien dommage que l'histoire se déroule à Barcelone et non pas dans un village afghan pendant la guerre, un village bien pauvre, avec un chien à 3 pattes et le choléra qui sévit sur la population. Voilà qui aurait été une touche de légèreté dans ce film bien glauque, qui donne bien envie de se jeter par la fenêtre même quand on vit au rez-de-chaussée. Sincèrement, rien dans ce film ne peut donner le sourire. On dira sans doute que la mère parvient à faire le deuil de son fils au final… mais de quelle manière ? En récupérant le fils d’une fille qu’elle a un temps considérée comme sa fille… Ce n’est pas un hommage à la communauté gay et transsexuel, c’est au contraire une image qui ne donne pas envie de les côtoyer, entre les malades, les pervers, les obsédés et j’en passe. Et derrière tout cela, pas d’histoire, juste des lamentations, des malheurs, des ficelles narratives grosses comme des cordes d'amarrage.

Peut-être ne suis-je pas fait pour le cinéma d’Almodovar ? Je ne me déclare pas vaincu, même si après La mauvaise éducation ce film ne m’a pas convaincu du tout, alors qu’il est pourtant réputé comme l’un de ses meilleurs. Trop pessimiste pour moi. Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoiiir. Gris c’est gris, et ça m’ennuuiiiie…

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : *, Almodóvar Pedro, Années 1990

samedi 16 avril 2011

Le Soupirant

Car les films d’Etaix sont de véritables bijoux du cinéma français, et j’ai presque envie de dire du septième art en général tant son cinéma est unique. Pierre Etaix, c'est un peu le fils de Buster Keaton et Jacques Tati réunis : un humour implacable, où le personnage principal est un grand rêveur difficile à faire sourire, embarqué dans des histoires impossibles, le tout avec une réalisation qui soigne autant le visuel que le sonore. Il n’y a rien d’étonnant lorsqu’on sait que le cinéaste a été l’assistant de Tati sur le tournage de Mon oncle pendant 4 ans…

Même s’il n’est pas encore à l’apogée de son art, Pierre Etaix part de son principe de base, une histoire simple, pour créer une suite de gags tous plus drôles les uns que les autres. C’est un humour très moderne et très fin, dont le burlesque ne vient pas tant du travail sur le corps que peut effectuer Etaix mais bien sur la mécanique des gags et le quasi mutisme permanent du film. Parmi les plus aboutis citons les divers moyens du père de famille de boire son petit verre ou de fumer sa petite pipe en toute discrétion sans que sa femme s’en aperçoive, ou encore l’art du soupirant de démystifier malgré lui chaque tour d’un show duquel il est parvenu à envahir les coulisses.

Plus qu’un clin d’œil, c’est un véritable hommage au cinéma burlesque que fait Etaix. Avec son postulat de départ, un homme désirant à tout prix se marier, difficile de ne pas penser aux Fiancées en folies de Buster Keaton, et comme tout bon Keaton le film se déroulera en 3 phases : la future fiancée reconnue par le public, les péripéties pour la récupérer et le final où il pourra rejoindre sa promise non sans conclure sur un ultime gag, comme pour casser tout romantisme éventuel qui n’aurait pas sa place dans la comédie.

La (re)découverte d’un artiste de génie, incontestablement.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1960, Etaix Pierre

mercredi 13 avril 2011

Le Guerrier Silencieux (Valhalla Rising)

Non, Valhalla Rising cible son propos sur tout autre chose : les chemins mystiques vers la Révélation. Ou quelque chose du genre. C’est sans doute la le cœur même du film et pourtant il peut sembler un peu obscur : oui, thématiquement, il y a quelque chose, quelque chose de l'ordre du métaphysique, quelque chose d'inaccessible. A l’image du film, au final : à trop être original, Valhalla Rising en devient hermétique, trop pour moi, bien loin de ces cinéastes à qui on a fait référence en parlant du film (Leone, Kurosawa, Kubrick, eux, pensaient autant divertissement que philosophie). Le voyage que propose Refn est certes intéressant mais bien vite redondant, et la quête théologique de devenir un mauvais trip trop lent. Ce n’est pas faute de ne pas vouloir y adhérer, mais celui qui ne suivra pas la barque du Guerrier silencieux aura bien du mal à tenir jusqu’au bout de l’œuvre de Refn, et c’est bien dommage.

D’autant que le film est d'une beauté étonnante, entre l'audace de certains cadrages, la composition des plans et bien sûr les décors naturels sublimes. Techniquement je trouve le film vraiment réussi, Refn sait distiller une ambiance, notamment ici via un gros travail sonore, mais sait aussi imposer sa patte, trouver sa voie, son style.

En plus, le casting (certes réduit) est très agréable, avec mention très bien à Mads Mikkelsen qui, avec très peu de dialogues et un visage résolument figé, parvient pourtant à s’imposer tout au long du film, à créer une sorte d’aura mystique autour de lui et à capter l’attention du spectateur en permanence. Une véritable prouesse qui laisse un souvenir très fort dans la mémoire du spectateur, en tout cas dans la mienne.

Reste que, comme je l’ai dit, le film est un peu trop hermétique à mes yeux pour réellement convaincre, malgré ses qualités formelles et d’interprétations plus qu’évidentes. Une prochaine fois, peut-être.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ***, Années 2000, Refn Nicolas Winding

dimanche 10 avril 2011

Crows Zero 2 (Kurôzu zero II )

Globalement on repart sur la même base : au sein du collège où sévissent les Crows Zero, c’est le no man’s land certifié. Le jeune héros a fini par latter tout le monde, même l’ancien numéro 1 qui reste quand même dans son coin en attendant une revanche. Sauf qu’une altercation va amener le collège des Crows Zero à en affronter un autre tout aussi rempli de cinglés qui se prennent pour les moines de Shaolin version Mao. Globalement donc, le scénario tient toujours sur un pansement, et comporte toujours les même lacunes que le premier film : la romance inutile, le trio qui en jette mais qui fout rien de tout le film mais cette fois en plus une morale à deux balles, une crise existentielle du perso principal dont on se serait allègrement passé, la perte d’arrogance des Crows Zero (qui rendait le premier si délicieusement détestable) et surtout une histoire parallèle où un ancien Crows Zero sorti de prison veut devenir yakuza.

Autant d’éléments qui viennent casser le rythme du métrage, d’autant que ce rythme, Miike a souvent du mal à le gérer ici contrairement au premier film : bien des scènes sont trop longues et l’ennui pointe du nez quelques fois. C’est bien dommage, car Miike est résolument doué avec la caméra pour installer la bonne ambiance et maintenir un niveau plus que décent sur l’ensemble du film, en particulier lors des scènes de combats, encore plus dantesques et sauvages que dans Crows Zero.

Mais malgré ça, malgré cette violence très manga et des interprétations toujours aussi sympas, le film ne m’a pas moins relativement déçu.

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : **, Années 2000, Miike Takashi

jeudi 7 avril 2011

Somewhere

Donc on découvre 17 fois que le personnage est un loser, alcoolo, vedette mais mal-aimée, asocial. Nan parce que vous avez pas l’air de piger un truc : les jolies femmes, l’alcool, la drogue, l’argent, le luxe, tout ça ça ne vaut rien. Enfin paraît, moi perso je crois que j’arriverais à survivre. Mais je ne suis pas artiste, ça explique pas mal de choses. Ou pas.

Bref, vient alors l'essentiel du film : la relation entre le père et sa fille. Sofia, un psy, ça coute nettement moins cher qu'un film tu sais... Sérieusement, il s'agit là d'un manque de pudeur flagrant de régler ses comptes familiaux de cette manière, par le cinéma, comme si personne n'allait comprendre.

En outre, pour ce faire, Sofia Coppola se fourvoie dans les stéréotypes et les clichés. Par exemple, la gamine fait du patin à glaces, parce que le patin à glace, c’est tellement smart. Et puis ça elle en fait bien du patin, car on en bouffe pendant 10 minutes non-stop de ce putain de patin ! Mais y a aussi Guitar Hero (placement de produit powaaaa) car un vrai père joue avec sa fille aux jeux vidéos. C’est connu.

Passons. Pour le reste, Sofia Coppola propose une réalisation sans âme, sans rythme, sans inspiration, d'une banalité affligeante et d'un ennui mortel. De 1h30, seules 10 minutes pourraient être sauvées avec de la (très bonne) volonté. Toutefois, une mention est à souligner : l’art de Coppola qui est parvenu à rendre son film à l’image de sa thématique récurrente : Somewhere est un film de la frustration, car de toute évidence c’est un film très riche (il y a une tonne de symboles disséminés ça et là) mais enseveli sous une contemplation futile, une narration sans charme, sans la poésie qui caractérise habituellement les films de Sofia Coppola. Curieux paradoxe.

Et je repense alors, quand arrive le générique de fin, à la séquence de Twister, pas pour le sentiment de tourner en rond ou de voir toujours la même chose, non, juste pour avoir moi aussi eu quand les lumières se sont allumé ce regard bovin, les larmes aux yeux, serrant si fort mon ticket dans ma main qu’il a fini par y pénétrer. Et comme après avoir été pris dans une tornade, j’ai vomi. Ah ben oui.

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : *, Années 2010, Coppola Sofia

lundi 4 avril 2011

Espace détente

J'aime assez bien la série Caméra Café. Ce n’est pas toujours très fin mais ça se laisse regarder. Enfin, force est de constater tout de même qu'ils ont souvent proposé de la belle daube pas drôle en guise de sketches (et en matière de mise en scène quand ils ont arrêtés le principe de caméra = distributeur immobile). Et visiblement, en matière de daube, Solo et Le Bolloc'h se sont fait plaisir ici.

Espace détente, c'est juste pas drôle, mal filmé, sans rythme (erreur fatale pour une comédie), les gags tombent à plat le plus souvent, reposant sur l'aura dont bénéficie chaque personnage mais aura qui ne fonctionne qu'à moitié ici... Je veux dire : oui, Jean-Claude est toujours le meilleur en vendeur arrogant et con comme un manche à balai, mais quid des autres personnages dont les caricatures sont encore plus poussives que dans le film ? Et rien à faire, je trouve ça profondément dommage de dénaturer le concept même de Caméra Café (le plan fixe du point de vue de la machine à café, d’où titre) qui proposait un style de narration bien plus puissant pour la comédie que la multiplication des plans qui ne servent généralement à rien.

Mais le sommet est probablement atteint par ce scénario qui, de bonne intention au départ (critiquer avec cynisme l'ultralibéralisme et les entreprises qui se fourvoient dans le multinational) vire complètement au n'importe quoi dans sa dernière demi-heure. Encore faut-il résister pour l’atteindre, cette demi-heure.

Du café froid accompagné de lait tourné... La gerbe quoi.

Note : 0

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : 0, Années 2000

vendredi 1 avril 2011

Kaboom

Un étudiant bisexuel, un coloc aussi con que branché vagin, une meilleure amie lesbienne et nihiliste, des psychotropes, du cul, du cul et encore du cul… Et surtout beaucoup d’anarchie : pas de doutes, Kaboom avait de quoi emballer avec cette caricature des films pour ados, aux couleurs très kitschs, à la b.o. dans l’air du temps et aux personnages atypiques. Tout cela fleurait bon le massacre de l’école American Pie et autres torchons du genre à grand coup d’ironie, de sarcasme, de cynisme et d’une bonne dose d’humour. Hélas, le film quitte très vite les sentiers de la satire pour ceux du n’importe nawak : sorcière lesbienne, secte, apocalypse, paranoïa exagérée, tout est mélangé sans cohérence, dans un capharnaüm sans nom qui se terminera dans un final complètement « what the fuck » avec ce tube déjà rétro Bitter End de Placebo. Tout démarrait bien vraiment, et je sais pas, une peau de banane mal placée et voilà qu’on regrette, en regardant une suite illogique de retournements de situations improbables, d’avoir payer pour ça.

C’est bien dommage car les acteurs sont très biens dans leurs rôles caricaturaux, et quelques répliques valent leur pesant de cacahuètes, mais rien à faire : Kaboom est un pétard mouillé, un délire qui ne s’assume qu’à moitié et, histoire d’en finir au plus vite, expédie tout sans réfléchir aux conséquences. Comme l’éjaculation d’un précoce qui s’est retenu jusque là pour essayer de briller aux yeux de sa copine, le public. Très sincèrement, même pas envie d’une seconde fois.

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : *, Années 2010

mardi 29 mars 2011

Rien à déclarer

Et c'est justement quand Boon ajoute une couche de modernité à ce type de comédie que ça foire : ici, les clins d’œil au pur film policier (l'enquête, les indics, les courses-poursuites) ou 2-3 effets franchement ratés (un plan entièrement en effets spéciaux dans l'univers pour illustrer le temps qui passe, et une utilisation loupée de I believe I can fly) sont souvent lourds et discréditent l'entreprise de Boon. Rien de bien grave en soi : les méchants sont plus drôles qu’effrayants (Laurent Gamelon est impayable en dealer entouré d’incapables), les traîtres sont pathétiques et la manière de mener l’enquête n’a absolument rien de sérieux. Mais disons que là où Bienvenue chez les Chtits, puisqu’il est apparemment bon ton de comparer les deux films, puisait sa force dans son attitude franco-française : le Nord rencontrant le Sud dans un ton comique presque franchouillard, sans être péjoratif. Ici, rien de tout cela, le comique étant plus « basique ».

En plus, cette fois, le casting ne sauve rien : Dany Boon se réserve un rôle au final un peu fade et pas fondamentalement drôle, d’autant que son côté amoureux transi n’aide pas le film à garder le bon rythme (la romance ne sert vraiment à rien ici dans la majorité des scènes la concernant), tandis que Poelvoorde en fait des tonnes dans l'ignominie sans, cette fois, parvenir à rendre son personnage attachant. Reste Bouli Lanners, surtout, en collègue belge un peu fainéant sur les bords, et François Damiens, autre belge, grandiose en cafetier dirigé par sa femme.

Drôle une fois sur deux, Rien à déclarer est, au-delà de toute considération médiatique, ni bon ni mauvais, juste une comédie distrayante le temps de la regarder. Au final, Dany Boon a toutefois été brillant dans la partie la plus délicate de sa carrière : enchaîner, après les Chtits, un autre succès mais beaucoup moindre, afin de garder l’intérêt du public tout en se délestant d’une pression inutile. Et si c’était ça, la réussite du film ?

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : **, Années 2010

samedi 26 mars 2011

Machete

J’aime bien Rodriguez : un mec qui a les cojones de faire ce qu’il veut comme il veut sans chercher à jouer les grands cinéastes mais juste à s’éclater avec ses potes et faire des films que lui veut voir (donc pas forcément les autres), ça ne m’inspire que le respect. Encore plus quand il s’assume totalement : Machete, c’est de la série B qui se revendique comme telle (les effets spéciaux sont même volontairement ringards) avec ses personnages caricaturaux et sans psychologie, son action débridée, ses femmes à poil, le sang, la bidoche, le scénario épais comme une feuille à cigarette, l'humour second degré et ses acteurs qui ont un corps (pour les dames) et une gueule (pour les mecs).

On s’en tape royal du scénar : un mec qui perd tout tente de refaire sa vie, tombe dans une embuscade et décide de se venger. Point. « They just fucked with the wrong mexican », c’est dit tel quel. Alors pas besoin de se creuser la tête : l’hémoglobine va gicler, les répliques nanardesques cultes vont sortir par dizaines (« God has mercy ; I don’t ! ») et on s’en tape de la cohérence, du vraisemblable, des passages un peu trop foireux : c’est du n’importe quoi qui veut sa place au rang des « films à voir entre potes bourrés le samedi soir », et il l’obtient aisément.

Mention très bien aux acteurs par ailleurs. Un casting de malade où Trejo, monoexpressif, est au sommet de son talent de bad mexicanos, où de Niro et Don Johnson cabotinent en bad guys pour notre plus grand plaisir, où Steven Seagal bouffi fait mouche à chacune de ses apparitions, où Jessica Alba dispute à Michelle Rodriguez le titre de bombasse caractérielle du film, tandis que Lindsay Lohan joue l'autodérision (l'ado qui déteste son père et en plus se drogue et picole) et l'impayable et irrésistible Cheech Marin en prêtre à la gâchette facile et ses répliques inoubliables (« I absolve you for all your sins and now get the fuck out ! »).

En dehors d'un dernier quart d'heure un peu trop foutraque et expédié, l'ensemble du film joue à fond la carte de la dérision et Rodriguez mène sa barque comme un pro (la technique n’est pas dégueu et les effets volontairement nazes accentuent encore plus le côté décalé du film) et se fait royalement plaisir sur les scènes d'action gores et autres grands moments de génie du n'importe quoi. Un vrai film hommage et ironique, avec pourtant un fond politique derrière (la politique d’immigration des Etats-Unis, le racisme ambiant, de Niro et ses airs de Georges Bush) ce qui accentue encore plus le plaisir cynique que procure la vision de ce film. Machete rules.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ***, Années 2010, Rodriguez Robert