lundi 27 septembre 2010

Baïonettes au canon (Fixed Bayonets !)

Tout le film de Fuller, si pro-américain qu'il soit, est aussi virulent que ne l'était Steel Helmet sorti la même année. Cette fois, il n’est plus tellement question de racisme, de soif de pouvoir ou de dangers de la guerre ; Fixed Bayonets met surtout en avant les problèmes intrinsèques de l’armée, comme par exemple cette nomination d’un officier qui est incapable de tuer un homme et de diriger une équipe par peur, ou encore ce manque de communication entre troupes (en l’occurrence le mineur qui ne dessine l’emplacement de mines que pour le chef et pas les autres soldats). C’est aussi l’aspect inhumain de la guerre qui est mis en évidence : un homme meurt, c’est triste, suivant ! Tels sont les horreurs et les absurdités de la guerre que Fuller met en avant dans cette œuvre qui n’a de soutien moral que le nom, même si le propos n’est pas aussi virulent que ne l’était Steel Helmet.

Côté mise en scène, Fuller a plus d'argent que pour Steel Helmet mais en reprend pourtant les même ingrédients : un groupe d'hommes réduit, un décor unique et claustrophobe, des ennemis que l'on ne voit presque jamais... Et tout ça tourné en 20 jours ! Curieusement, cela fonctionne un peu moins bien chez moi, trouvant justement l’économie de moyens de l’autre film bien plus efficace en matière de tension, l’action étant recentrée sur les personnages et le décor jouant un rôle fondamental ; ici, la montagne et ses grottes est certes un décor important mais ne possède pas cette dimension mystérieuse et symbolique du temple de Bouddha dans Steel helmet. Et puis peut-être y a-t-il trop d’action, qui aujourd’hui paraît un peu désuète pour le genre et même pour l’époque n’a rien d’extraordinaire (après tout il ne s’agit que du deuxième film de guerre de Fuller et son quatrième film tout court). Reste toutefois une série de plans intéressants, notamment ce final où une poignée de survivants franchi un fleuve en vainqueurs certes mais éreintés physiquement et surtout psychiquement par cette guerre – ultime audace de ce film de commande.

Tout cela fait que Fixed Bayonets est certes moins puissant et éloquent que Steel Helmet ou Big Red One mais tout aussi efficace que Merril's marauders. Autrement dit une œuvre de bonne facture et pas aussi patriotique qu’elle en a l’air.

Note : ***

Publié par Bastien à 21:26 0 commentaires

Libellés : ***, Années 1950, Fuller Samuel

vendredi 24 septembre 2010

The Expendables

Je me disais que le scénario tiendrait sur une feuille à cigarette (jackpot), que le film sentirait bon la testostérone (re-jackpot) et je m’attendais surtout à un gros délire, du jouissif, du brutal, du second degré, du sang, de la bidoche, du muscle qui transpire, bref du complètement déjanté et sans répit. Mal m’en a pris.

Le film oscille en effet trop (hélas) entre le second degré façon John Rambo (certaines répliques sont délicieusement ridicules et navrantes) et le sérieux. Stallone continue sa quête de rédemption, entamée depuis Rocky Balboa et poursuivie dans John Rambo, mais cela n’a pas vraiment sa place dans cet actioner qui aurait du éviter la pseudo-réflexion et se concentrer sur l’action, l’action, l’action.

C’est bien dommage car, visuellement, malgré de gros défauts (l’action ultradécoupée, c’est bon là on sature, ce serait bien de voir ce qui se passe à l’écran de temps en temps), Stallone poursuit aussi ce que j’appellerais volontiers son « esthétique vidéoludique gore », autrement dit un fort penchant pour l’exagération de la violence façon jeux vidéos. Rocky Balboa et son combat de boxe invraisemblable, John Rambo et son aspect survival, et ici un mélange de Metal Gear Solid (le côté militaire hyper entraîné qui s’infiltre dans une base militaire en tuant discrètement) et Doom (la suite de l’infiltration, mode apocalypse à la mitrailleuse lourde). Ca part dans tous les sens, c’est too much (le recul de 3 mètres quand les types prennent une balle, l’explosion d’un hélicoptère après avoir balancé à mains nues un obus dessus) et c’est bon. Mais là encore, y a des lacunes : si côté explosions on est servis, les combats au corps à corps sont relativement décevants, en particulier celui qui en faisait fantasmer plus d’un à savoir Jet Li (à côté de ses pompes la plupart du temps, servant le minimum syndical pour le reste) contre le géant Dolph Lundgren.

Reste, au milieu de cette confusion où le meilleur côtoie le pire, une scène, véritablement d’anthologie d’ailleurs : la rencontre entre Stallone et Schwarzenegger devant Bruce Willis. Clin d’œil cinéphilique, private joke, moment inoubliable, scène incontournable et méritant à elle seule le déplacement. Dommage que le film ne soit pas à l’image de cette séquence, car il aurait alors atteint les sommets et serait devenu sans se forcer LA référence absolue en la matière. Allez, tu nous corriges tout ça pour Expendables 2 hein Sly !

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : **, Années 2010, Stallone Sylvester

mardi 21 septembre 2010

Freaks

Commençons donc par ce qui cloche dans ce film à mes yeux : le scénario est très maigre (genre 40 lignes maximum) et les acteurs sont assez mauvais. Voilà, comme ça, c'est dit on n'en parle plus.

Abordons alors Freaks et son véritable intérêt : une ode à la différence et un portrait sociologique de son époque. Bien que fréquemment cité comme tel, Freaks n’est pas un « film fantastique » : ce que l'on voit est réel, les "freaks" sont des êtres humains qui respirent, mangent, ont des émotions. Si on peut reprocher un manichéisme flagrant à Browning (les gentils vraiment gentils et les méchants salement méchants, bouuuh), on ne pourra pas en revanche le blâmer de filmer avec une tendresse quasi paternelle ces êtres difformes : à travers la vie conjugale de sœurs siamoises (avec le mari jaloux et l’oubli fréquent que les sœurs ne peuvent faire de choses séparément), d'un homme-tronc s'allumant seul une cigarette, d'une femme sans bras boire un verre de vin, d’une femme à barbe ayant une fille visiblement tout aussi poilue (trait d’humour noir, par ailleurs fréquent dans le film), bref à travers une série de petits moments de vie (inutiles à l'histoire mais importants concernant le but du film), Browning élève ces "freaks" au rang de la "normalité" en ce qu'elle a de gestes quotidiens et normaux pour certaines personnes. Les apparences sont trompeuses, et le réalisateur insistera longuement sur cette idée (avec les freaks mais aussi chez les humains : la belle est en réalité une garce, Hercule un lâche et même le clown nous fait croire qu'il prend un bain... alors qu'il s'agit d'un chariot pour un spectacle).

La morale est ambiguë concernant la vengeance des dits freaks... ou pas. Tout dépend de la fin : la première, où le film s'arrête sur le corps de Cléopâtre mutilée, ne laisse aucun doute sur le concept de « vengeance » des freaks sur la normalité, mais la seconde, où la fiancée de Hans le retrouve et lui dit "tu n'aurais pas pu les empêcher" l'innocente et montre alors que, tout comme chez les humains, il y a des freaks bons et d'autres moins. Dans les deux cas, la vengeance n'est jamais qu'une réponse profondément "humaine" à une insulte sans nom, mais la portée de cette vengeance trouve deux motivations différentes et changent complètement l’approche du film.

Un film dérangeant, certes, mais c'est de là qu’il tire sa force.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:13 2 commentaires

Libellés : ****, Années 1930, Browning Tod

samedi 18 septembre 2010

Démineurs (The Hurt Locker)

Oui et non. Oui car techniquement, le film est suffisamment travaillé pour mériter des éloges. La caméra tremble mais pas trop (l’immersion est donc totale de la part du spectateur et le côté documentaire aussi), une caméra proche des événements et de l’humain, filmant « à hauteur d’homme », proposant des images dont la beauté n’a d’égal que la violence qu’elles proposent (les ralentis des gravas volant après une explosion sont superbes). Côté son aussi, le travail est énorme, entre les silences pesants et la multitude de détails perceptibles lors d’une scène à tension, sans oublier les déflagrations. De ce point de vue, oui, Démineurs mérite peut-être ses oscars techniques. Kathryn Bigelow connaît son métier, et ça se sent : son savoir-faire lui permet par ailleurs plusieurs fois dans le film de créer l’ambiance idéale, surtout lors des scènes de désamorçages qui sont stressantes et angoissantes à souhait.

Mais ensuite ? Ben rien justement : le scénario est inexistant, et le film s'apparente à une succession de fragments de vie sans véritable fil rouge. Comment a-t-il pu recevoir la récompense suprême ? Les personnages manquent de charme, ce qui n'aide pas à rentrer dans le film hors des scènes de désamorçages. Ce n’est pas la faute aux acteurs, par ailleurs très honorables même si déjà vu cent fois dans ce genre de production (le personnage de Jérémy Rener, la tête brûlée qui se fout de tout, ça fait des décennies qu’on nous le sert). Comble du mauvais goût : le film se veut anti-guerre tout son long avant de sombrer dans un dernier quart d'heure à un mélo au message douteux (si t'es pas heureux chez toi, tu le seras à la US Army) qui décrédibilise totalement l'ensemble du film.

A la fin du film, on comprend alors les vraies raisons des Oscars : ce n’est pas tant le travail d’une artiste (Bigelow mérite ce titre) qui a été récompensé, mais un dédouanement de la part de la profession envers le reste du monde, soulignant en récompensant un film qui dénonce globalement la guerre en Irak l’opposition du monde culturel américain à une politique belliciste de son pays. La différence se situe dans le fait que, contrairement à la guerre du Vietnam, la deuxième guerre du Golfe n’a encore offert aucun chef-d’œuvre réellement engagé, et ce n’est pas Démineurs et son discours en demi-teinte qui changera les choses. Plus un pétard mouillé que la bombe attendue.

Note : **

Publié par Bastien à 00:03 2 commentaires

Libellés : **, Années 2000

mercredi 15 septembre 2010

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

Pourtant, ayant grandi comme beaucoup avec le petit moustachu à la potion magique, je trouve que Chabat a été d’une fidélité exemplaire à la BD originale (certains plans provenant directement de la BD) tout en réussissant à être une œuvre personnelle du cinéaste. On retrouve tous les ingrédients de l’univers de base (les caractères d’Obélix et Astérix, les pirates, la tête en l’air de Numérobis, la fourberie cartoonesque d’Amonbofis) et l’humour absurde de Chabat, tant au niveau visuel (le combat de kung fu, les références cinématographiques de Pulp Fiction à Jurassic Park) qu’au niveau des dialogues (« Le druide s’appelle… Téachix… - Panoramix ? – Ouais c’est ça, je savais bien que c’était un truc large… »). Les fans de tous bords trouveront donc leur bonheur ici, surtout si comme moi ils aiment les deux humour à la fois ! Il est juste dommage que par moments Chabat veuille trop en faire et se perd dans des séquences un peu longues, pas forcément conformes au reste du film (la séquence « I feel good ») mais dans l’ensemble, c’est du grand n’importe quoi maîtrisé.

Le point fort d’une comédie réside souvent dans ses acteurs : ce sont eux qui donnent le rythme et le ton d’une scène, et les meilleurs dialogues n’auront aucun impact si l’acteur joue mal. Chabat le sait, et a donc su s’entourer de comédiens impeccables : on pourra sans doute discuter de Jamel Debbouze et de son style dans ce film (pas moi : je trouve qu’il apporte une touche non-négligeable et fort drôle au film) mais on ne pourra nier que Gérard Darmon en Amonbofis est tout simplement irrésistible. Les seconds couteaux sont tout aussi bons : Clavier et Depardieu en héros relégués au second plan restent plus que corrects, Dieudonné en général sans mémoire des noms, les petits clins d’œil des Robin des Bois, Chantal Lauby ou Pierre Tchernia ou surtout Edouard Baer en scribe prolixe et confus, tous sont à leur place. Et comment ne pas parler de Monica Bellucci, idéale en Cléopâtre caractérielle, avec ses magnifiques fe… euh ses splendides se… bref son nez ! Quel nez !

Une vraie belle grosse production française, preuve que finalement l’Hexagone en est capable parfois, et une leçon en soi : c’est justement en évitant de concurrencer les Américains dans leur domaine (ce qu’a vainement tenté Langmann avec le troisième film) mais bien en s’inscrivant dans une culture et tradition française (l’humour Chabat et Debbouze n’étant pas facile à exporter car jouant beaucoup sur la langue et le phrasé) qu’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre a réussi à attirer autant de monde et se créer un réel capital sympathie auprès de toute une génération de spectateurs. Par Toutatis, Chabat a amplement mérité de pulvériser Boxoffis !

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 3 commentaires

Libellés : ****, Années 2000

dimanche 12 septembre 2010

Following

Dès son premier film, Nolan tisse les grandes lignes de ce qui fera son univers plus tard : la fascination/obsession d'un personnage envers un autre, une scénario-puzzle pour mieux surprendre le spectateur... Il y a aussi cette importance accordée au décor urbain, à la solitude des personnages, à la manipulation… Bref, la plupart des ingrédients de la touche Nolan sont déjà présents et ça fait déjà plaisir.

Following est sympa, dans sa catégorie « film indépendant » (manière politiquement correcte de dire « film fauché »), tourné avec des bouts de ficelle (6000 dollars) les week-end. On sent très clairement que Nolan aime le cinéma et en particulier le film noir : la femme fatale, le décor urbain, beaucoup de dialogues, une construction éclatée pour créer une tension qui n’existerait pas de manière linéaire, des personnages ni bons ni mauvais… Nolan est un cinéphile, ou du moins connaît-il l’histoire du cinéma et ses genres et a su faire siens les codes qui les régissent (Memento sera encore plus frappant de ce point de vue).

Dommage qu’en tant que film sans budget, Nolan ne sache pas trouver des acteurs vraiment bons, car ceux de Following sans être mauvais ne sont pas exceptionnels. Toutefois, il faut là aussi reconnaître un certain talent dans la direction d’acteur de la part de Nolan, misant beaucoup sur le jeux des regards durant les moments de silence et la nonchalance des personnages.

Il manque pourtant, à mes yeux, un petit je ne sais quoi pour que Following devienne inoubliable… Est-ce de la rigueur ? De l’expérience ? Un budget digne de ce nom ? Reste qu’il s’agit d’un film agréable même s’il n’est pas extraordinaire.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:26 1 commentaires

Libellés : ***, Années 1990, Nolan Christopher

vendredi 10 septembre 2010

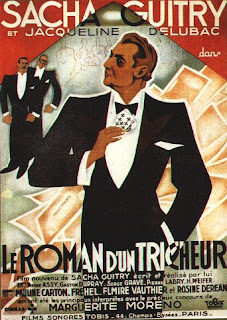

Le roman d'un tricheur

C’est sans conteste pour cette particularité que le film a pu marquer l’histoire du cinéma, et certainement pas pour son scénario ou sa mise en scène. Il est vrai que la « mise en scène » relève ici de la « mise en sons » pour citer à nouveau Truffaut, et quelle magie : cela marche. Le procédé n’est jamais lourd, participe même à une dérision constante, comme d’entendre le voix de Guitry et de voir la tête de l’enfant aux (nombreuses) morts simultanées de sa famille. Bien sûr, la mise en scène semble du coup passer au second plan, d’autant que Guitry n’était pas un technicien hors pair (encore que la présentation de la famille du jeune tricheur est virtuose), mais je trouve qu’il subsiste toutefois une certaine liberté de ton salvatrice dans ce film pour l’époque, avec une caméra qui bouge certes peu mais des séquences parfois surprenantes, telle la présentation de Monaco.

Guitry, mégalomane à ses heures, s’impose comme un auteur au sens total du terme. A la fois réalisateur, scénariste, acteur et narrateur, il multiplie les casquettes pour mieux dominer son film : seule sa voix est entendue tout au long du Roman d’un tricheur, et la récurrence des plans où il écrit son journal rappelle qu’il en est l’auteur. Rien d’étonnant à ce que l’artiste se soit si bien entendu avec Orson Welles, autre mégalo en son genre (tout comme la rumeur veut que Welles était admiratif du Roman d’un tricheur au point d’en subir l’influence sur l’importance de la voix-off et de certains mouvements de caméra).

Au-delà de la performance et de l’audace du film, encore fait unique à ce jour, c’est l’humour noir de Guitry qui fait mouche, du petit garçon sauvé de la mort par un petit vol à ce grand séducteur condamné à ne pas être honnête. Certaines répliques sont délectables dans la noirceur (« On peut pleurer sa mère, ou son père ou son frère, mais comment voulez-vous pleurer 11 personnes ? Vraiment on ne sait plus où donner de la peine ! Je n’ose pas parler de l’embarras du choix, et pourtant c’est bien de cela qu’il était question. ») et le bonheur d’entendre Guitry les réciter est sans nul pareil.

Bien sûr, le film a pris un sacré coup de vieux, et les décors de studios sentent le renfermé mais quel plaisir continu durant une petite heure vingt de voir cet artiste approcher le cinéma de manière littéraire plus que théâtrale et de s’amuser d’une telle façon avec le son, encore neuf à l’époque. Un classique incontournable.

Note : *****

Publié par Bastien à 15:46 0 commentaires

Libellés : *****, Années 1930

dimanche 5 septembre 2010

S.O.P. - Standard Operating Procedure

Après s’être intéressé en 2003 au passé de l’Amérique va-t’en-guerre (Fog of War que je ne saurai que trop conseiller), il était logique que Errol Morris s’intéresse au présent et au conflit en Irak. Ce n’est pas tant le conflit que vise Morris ici mais bien les travers d’une armée qui n’a pas sa place dans le pays : à travers la sordide affaire de la prison d’Abu Ghraib (le scandale des photos de châtiments de prisonniers irakiens, qui a mené au jugement et à la condamnation de 11 soldats américains en 2006), Morris souligne un monde militaire en déclin, pourri en son sein par quelques éléments perturbateurs, un corps officier fourbe et manipulateur et une jeunesse sacrifiée en guise de bouc émissaire.

Fidèle à son style toujours très travaillé (cette fois, la photo est réalisée par le doublement oscarisé Robert Richardson et la musique composée par Danny Elfman, et Morris a travaillé sur base de plus de 1000 photographies dont certaines interdites à la presse pour choisir celles qui illustrent le documentaire), Morris laisse la parole aux acteurs même de l’histoire, ceux qui ont pris ou posé sur les photos. Si on n’échappe pas dans un premier temps au cri de rage des protagonistes (« c’est pas moi c’est lui » ou « c’était un ordre, on ne pouvait rien faire »), Morris n’en fait pas moins un plaidoyer en leur faveur : comme dans Thin Blue Line, il ne les juge pas mais veut juste connaître, ou du moins approcher la vérité. Sans imposer son point de vue mais justement en mettant en avant celui des interviewés, il dénonce les dérives d’une guerre absurde que l’Amérique a perdue d’entrée de jeu, et le contrecoup médiatique d’Abu Ghraib qui n’a eu pour effet que de condamner aux yeux des Américains même le conflit, ce qui en fait l’un des films engagés les plus percutants sur la guerre en Irak.

Au-delà de ça, Morris évoque la difficulté de l’image, et par-là même la difficulté du documentaire, d’être claire pour elle-même : il faut pouvoir la recontextualiser et en vérifier la véracité (le recadrage fausse tout) avant de l’offrir au public, sous peine de créer un faux discours (ici, en l’occurrence, le fait que toutes les jeunes recrues ont été condamnées mais personne dans la hiérarchie supérieure n’a été inquiété). Pour preuve : si le film ne propose qu’un point de vue, celui des Américains (ce qui pourrait offrir des critiques virulentes), c’est parce que le cinéaste et son équipe n’ont jamais pu retrouver au bout d’un an les prisonniers irakiens relâchés.

Une grande œuvre à nouveau de la part d’un cinéaste qui ne cesse d’autopsier une Amérique qui ne tourne plus rond et qui, accessoirement, a été le premier documentaire nominé à l’Ours d’or à Berlin ; à défaut de l’avoir remporté il a obtenu celui d’Argent, le Grand Prix du Jury.

Note : ****

Publié par Bastien à 01:41 0 commentaires

Libellés : ****, Années 2000, Documentaire, Morris Errol

vendredi 3 septembre 2010

Fog of War

La formation d’historien d’Errol Morris a sans doute été un point fort lors des entretiens qu’il a mené avec McNamara. Il n’empêche que très vite, on découvre la faiblesse de Fog of War : comme dans Une brève histoire du temps, Morris est tellement fasciné par son sujet qu’il le laisse évoluer en roue libre et, surtout, n’ose pas trop s’opposer à lui. Cette fascination a souvent été décriée concernant le film, notamment cette séquence finale quand Morris interroge McNamara sur sa responsabilité du massacre qu’a été la guerre au Vietnam : abdiquant face au silence de McNamara, Morris multiplie pourtant les angles de prises de vue sur le personnage, qui pour la première fois dans le film ne regarde pas la caméra mais justement en détourne le regard. Une manière de souligner la culpabilité de McNamara selon moi.

Errol Morris est fidèle à son style : sa mise en scène (car il s’agit bien de cela) est d’une élégance rare, la beauté de certains plans contrastant très nettement avec la violence du propos (il suffit de voir l’illustration du crâne tombant dans une cage d’escalier et se fracassant au sol pour parler des accidents de voiture pour s’en convaincre). Mais au-delà de la reconstitution et de la qualité des entretiens, c’est tout le travail d’archiviste mené par Morris qui impressionne, le cinéaste ayant été cherché des images jamais vues auparavant. L’illustration chez Morris n’a pas qu’une fonction d’accompagnement ici, elle retranscrit sans mots la tension de toute une époque et d’un pays en guerre.

Le point fort du film est cependant son sujet : Robert McNamara, malgré tous les défauts qu’on peut lui trouver, se souvient et raconte son histoire avec une précision, une franchise et un talent qui confinent à la fascination. McNamara est un pur personnage médiatique, capable d’attirer l’attention sur lui de par ses silences ou ses allocutions, ne semblant pourtant pas être ce qu’il est : une figure majeure de l’histoire des USA et disons-le de l’histoire du vingtième siècle.

Tout aussi édifiant et terrifiant qu’instructif, Fog of War est à sa façon une version post-moderne de L’art de la guerre de Sun Tzu. Et une véritable leçon de cinéma documentaire.

Note : *****

Publié par Bastien à 00:02 0 commentaires

Libellés : *****, Années 2000, Documentaire, Morris Errol

mercredi 1 septembre 2010

Bloodsport

Bloodsport fut ainsi le film qui révéla JCVD à la face du monde. Le Bruxellois, qui a obtenu le rôle en faisant pas moins qu’une démonstration de karaté au producteur du film sur le parking d’un restaurant, a du se battre pour que le film connaisse une sortie en salles, mais le résultat est là : Bloodsport est une date-clé dans le genre.

En quoi ? Tout d’abord car il a amené un autre style de films : Chuck Norris, la seule icône occidentale du genre à ce moment-là, ne misait pas tout sur les arts martiaux mais aussi sur l’action armée. Avec Bloodsport, c’est un pur film de combats auquel nous assistons. En outre, il lancera une série de suites et la carrière de JCVD se composera presque uniquement de ce genre de films (avec justement cette récurrence des « combats clandestins » comme décor et prétexte scénaristique). Midway, face au succès du film, ira même jusqu’à créer un personnage s’inspirant de Van Damme dans ce film pour les besoins du jeu Mortal Kombat.

Bon, disons-le franchement : la romance à deux balles n’a pas sa place dans ce film (malgré les atouts de Leah Ayres), le scénario tient sur un papier de « fortune cookie » et enchaîne des moments dignes des nanars des 80’s (la remise en question quand un ami est blessé ou tué) et autres moments ridicules (la course-poursuite dans Hong Kong). Toutefois, il faut toujours garder à l’esprit quel type de film nous regardons : un film d’arts martiaux. Et en ça, Bloodsport est une référence.

S’inspirant allègrement de Bruce Lee (le mélange des styles de combats, l’idée qu’il faut s’adapter à son adversaire pour gagner, la fascination du corps musclé et même l’énorme Bolo Yeung en bad guy), Bloodsport propose une série de combats tous plus violents et réalistes (si on excepte le dernier, totalement en dehors de l’esprit du film) les uns que les autres. C’est bien là la force de Bloodsport : une efficacité tant dans la violence que dans l’esthétisme des combats qui empêchent le film de trop vieillir de ce point de vue.

Bien sûr, on pourra longuement commenter les performances d’acteur dans ce film : personnellement, je ne comprends pas la nomination aux Razzie Awards de la pire révélation pour Van Damme, tant il colle au rôle sans le transcender certes mais avec sincérité. Et puis il y a Donald Gibb en buddy guy bien marrant, et le jeune Forrest Whitaker faisant une de ses premières apparitions.

Alors bien sûr, on pourra rire de Van Damme, de ses frasques, de ses films désormais édités en direct-to-dvd et autres clowneries ; n’en déplaise aux détracteurs, il s’est affirmé dès les années 80 comme une référence en la matière, et mérite largement d’être reconsidéré par les fans du genre et ceux qui prétendent vouloir tout aimer dans le cinéma, tant sa place dans l’immensité du genre des films d’action est majeure.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:20 3 commentaires

Libellés : ***, Années 1980