jeudi 28 avril 2011

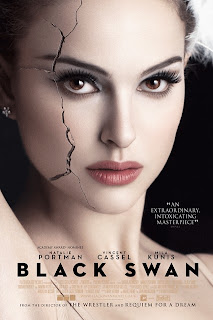

Black Swan

J’avoue ne pas trop saisir les liens que l’on fait entre ce film et The Wrestler, tant sur la forme que le fond. J’ai pu entendre beaucoup de reproches de ce point de vue, mais pour moi les films ne sont pas comparables : l’un est une quête de rédemption, l’autre une quête de perfection. Le film, curieux j’en conviens, à mi-chemin entre le film intimiste et le divertissement pur, déçoit en revanche par son scénario, ça je suis entièrement d’accord. Outre la prévisibilité de la fin, les symboles sont trop fortement appuyés que pour réellement convaincre (on insiste, par exemple, 3 fois sur la manière dont Le lac des cygnes se termine, histoire de bien prévenir comment va se conclure le film ; autre fait notable, les gentils habillés de blanc et les méchants habillés de noir).

Mais cela ne suffit pas à mes yeux à réduire le film à un échec : il y a bien plus que cela. Et puis, dans le fond, Aronofsky n’a jamais vraiment brillé par ses scénarios à l’exception de Pi… Ce que je trouve intéressant en revanche est le talent de mise en scène du cinéaste, virtuose, dont la caméra vertigineuse capte des moments de ballets aussi beaux qu’angoissants et étouffants, magnifiant Nathalie Portman à chaque seconde. La séquence d’ouverture est à ce titre éloquente, avec cette caméra tourbillonnant autour de deux protagonistes, un pur mélange de violence et d’esthétisme exacerbé. Le reste du film sera du même tonneau, où l’érotisme le dispute à l’angoisse, la beauté à la violence.

Dans le rôle principal, Nathalie Portman n’a vraiment pas volé son Oscar : au-delà de la performance de danseuse, l’actrice retranscrit surtout un passage lent et progressif de la folie douce à la folie furieuse sur tout le temps du film sans jamais commettre le moindre faux pas, et son air enfantin et son innocence quasi virginale de coller parfaitement au rôle de cette danseuse obsessionnelle.

Dommage donc que le fond soit si bas pour un film de cette envergure mais comme je l’ai dit, on sait depuis toujours que c’est la forme qui prime chez Aronofsky. Et quelle forme !

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Aronofsky Darren

lundi 25 avril 2011

Tekken

Dwight Little, véritable Spielberg du nanar (je ne peux m’empêcher de rappeler vos mauvais souvenirs que sont Halloween 4, Désigné pour mourir avec Steven Seagal, Rapid Fire et son Brandon Lee pathétique, Sauvez Willy 2 ou encore Anacondas 2) réalise une adaptation… que je ne qualifierai pas de catastrophique non, tout au plus immonde peut-être, éloignée de l'esprit du jeu d'une part (mais genre éloignés comme le sont le Pôle Nord et le Pôle Sud) et surtout pillant ses richesses sans vergogne. Exit donc les personnages forts et récurrents du jeu de Namco (Paul Phoenix, King, Lei...) pour ne garder soit que des persos fulgurants (qui se fait rétamer la gueule façon) soit pour tronquer l'esprit même des persos : Law devient un prétentieux incompétent, Steve devient plus vieux que sa mère (quoi un cross-over avec Retour vers le futur et on ne m’avait rien dit ?), Eddy se fait rétamer, Nina et Anna (visiblement sorties d'un porno gonzo low budget) s'entendent bien et, pire que tout, Heihachi devient un grand-père gentil et attentionné ! Allôôôôôô ??!!!!

Plus cinématographiquement, le « scénario » (ah je ne me lasserai jamais de cette blague) est inconsistant, c'est mal monté, Little joue les gros plans pour puceaux (le cul de Kelly Overton là, et puis là, et puis là aussi et là… nan je déc… ah ben non tiens il est là le petit) et fait appel à un casting du feu de dieu (Bryan Fury étant interprété par Gary Daniels, monsieur méchant dans Nikki Larson avec Jackie Chan et dans The Expendables mais aussi Ken le survivant dans l'adaptation éponyme : les temps sont comme les oeufs ils sont durs). Ah, oui, sur 1h30 il doit y avoir environ 20 minutes de combats dont 7 de vraiment sympa où ça se marave enfin la tronche comme des grands et pas comme des gosses de 10 ans. Heureusement que le film ne se prend pas au sérieux 2 secondes… En tout cas c’est ce dont j’ai réussi à me convaincre après 2 mois de méditation après le film.

« Youuuuuuuuuuuuuuu looooooose ! Continue ? » CA VA PAS NON ??!!!

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : *, Années 2010

vendredi 22 avril 2011

Kick Ass

L’histoire est donc celle d’un fan de comics qui rêve de devenir un super héros à part entière. Quel gosse n’a jamais rêvé de faire pareil ? La force de Kick Ass est de tirer parti des désirs enfouis de l’enfant présent en chacun de nous et de construire une histoire et, surtout, déconstruire un mythe tout autour. Car Kick Ass n’est pas un film de super héros comme les autres : il se place dans la veine des Watchmen où les sauveurs de l’humanité n’ont plus leur place car déconnectés de la réalité et de la vraie vie. C’est une belle réflexion sur la notion de super-héros et de leur conception de la justice : pour l'un, sauver des chats, pour l'autre, tuer encore et encore par vengeance. Et aucun n’a véritablement raison ni tout à fait tord.

Si la réalisation de Matthew Vaughn relève plus du tape-à-l’œil que de la sophistication, force est de constater que Kick Ass est un divertissement de haut vol, au second degré constant et au rythme mené tambour battant. Mais la subtilité du film est d’attirer à lui, tout du moins de faire siennes les références d’un public très précis de plus en plus présent de nos jours : les geeks. Entendons ici les fans absolus de BD, de films (une ligne de dialogue joue d’ailleurs du suspens, quand le narrateur est en mauvaise posture « ouais, je parle depuis le début du film, et alors ça veut dire que je ne vais pas mourir ? Vous n’avez jamais vu American Beauty ? Sunset Boulevard ? ») et surtout de jeux vidéos (au détour d’une séquence de sauvetage, c’est carrément un « doom-like » qui est mis en place avec le point de vue de Hit Girl et de son arme au poing). Et bien sûr, à l’aide du scénario soigné, le film doit plaire aux geeks : ainsi, le héros est un geek lui aussi mais qui outre le fait de devenir un super héros se tape la bonasse du coin tout en côtoyant des êtres trop bizarres mais trop cool dans leur côté taré (en l’occurrence, Hit Girl et Big Daddy).

A noter aussi que le casting est plus que sympa, et le fait de voir Nicolas Cage, fan de comics avoué, est une joke bien placée. La B.O. est très sympa aussi et l'action et l'humour font souvent mouche. Rien d'extraordinaire certes mais, heureusement, Vaughn se revendique avant tout de l'entertainment. Autant dire que là, c'est réussi.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 2010

mardi 19 avril 2011

Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre)

Bon, ne soyons pas de mauvaise foi, je lui reconnais certaines qualités. La mise en scène par exemple est très propre, rien à redire. Almodovar a un certain sens de la lumière que je trouve au final intéressant, pas foncièrement ce que je préfère mais qui confère au film une identité visuelle très nette, tout comme les couleurs employées. Je ne suis par contre pas un grand adepte du rythme, trop lent à mon goût, mais bien sûr il s’agit d’un critère très subjectif (la lenteur pour quelqu’un pouvant ne pas en être pour quelqu’un d’autre) mais voilà, ici, je n’ai pas pu la supporter.

Je reconnais aussi un talent de direction d’acteurs… d’actrices… enfin de ces messieurs-dames qui jouent dans le film. C’est sans conteste un joli portrait de femme, de femmes modernes, de femmes fortes, et il n’y a rien d’étonnant à ce que le film soit un hommage à All about Eve, Bette Davis, Romy Schneider et Gena Rowlands.

Mais au-delà de ça ? Eh bien dommage que l'histoire se déroule à Barcelone et non pas dans un village afghan pendant la guerre, un village bien pauvre, avec un chien à 3 pattes et le choléra qui sévit sur la population. Voilà qui aurait été une touche de légèreté dans ce film bien glauque, qui donne bien envie de se jeter par la fenêtre même quand on vit au rez-de-chaussée. Sincèrement, rien dans ce film ne peut donner le sourire. On dira sans doute que la mère parvient à faire le deuil de son fils au final… mais de quelle manière ? En récupérant le fils d’une fille qu’elle a un temps considérée comme sa fille… Ce n’est pas un hommage à la communauté gay et transsexuel, c’est au contraire une image qui ne donne pas envie de les côtoyer, entre les malades, les pervers, les obsédés et j’en passe. Et derrière tout cela, pas d’histoire, juste des lamentations, des malheurs, des ficelles narratives grosses comme des cordes d'amarrage.

Peut-être ne suis-je pas fait pour le cinéma d’Almodovar ? Je ne me déclare pas vaincu, même si après La mauvaise éducation ce film ne m’a pas convaincu du tout, alors qu’il est pourtant réputé comme l’un de ses meilleurs. Trop pessimiste pour moi. Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoiiir. Gris c’est gris, et ça m’ennuuiiiie…

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : *, Almodóvar Pedro, Années 1990

samedi 16 avril 2011

Le Soupirant

Car les films d’Etaix sont de véritables bijoux du cinéma français, et j’ai presque envie de dire du septième art en général tant son cinéma est unique. Pierre Etaix, c'est un peu le fils de Buster Keaton et Jacques Tati réunis : un humour implacable, où le personnage principal est un grand rêveur difficile à faire sourire, embarqué dans des histoires impossibles, le tout avec une réalisation qui soigne autant le visuel que le sonore. Il n’y a rien d’étonnant lorsqu’on sait que le cinéaste a été l’assistant de Tati sur le tournage de Mon oncle pendant 4 ans…

Même s’il n’est pas encore à l’apogée de son art, Pierre Etaix part de son principe de base, une histoire simple, pour créer une suite de gags tous plus drôles les uns que les autres. C’est un humour très moderne et très fin, dont le burlesque ne vient pas tant du travail sur le corps que peut effectuer Etaix mais bien sur la mécanique des gags et le quasi mutisme permanent du film. Parmi les plus aboutis citons les divers moyens du père de famille de boire son petit verre ou de fumer sa petite pipe en toute discrétion sans que sa femme s’en aperçoive, ou encore l’art du soupirant de démystifier malgré lui chaque tour d’un show duquel il est parvenu à envahir les coulisses.

Plus qu’un clin d’œil, c’est un véritable hommage au cinéma burlesque que fait Etaix. Avec son postulat de départ, un homme désirant à tout prix se marier, difficile de ne pas penser aux Fiancées en folies de Buster Keaton, et comme tout bon Keaton le film se déroulera en 3 phases : la future fiancée reconnue par le public, les péripéties pour la récupérer et le final où il pourra rejoindre sa promise non sans conclure sur un ultime gag, comme pour casser tout romantisme éventuel qui n’aurait pas sa place dans la comédie.

La (re)découverte d’un artiste de génie, incontestablement.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1960, Etaix Pierre

mercredi 13 avril 2011

Le Guerrier Silencieux (Valhalla Rising)

Non, Valhalla Rising cible son propos sur tout autre chose : les chemins mystiques vers la Révélation. Ou quelque chose du genre. C’est sans doute la le cœur même du film et pourtant il peut sembler un peu obscur : oui, thématiquement, il y a quelque chose, quelque chose de l'ordre du métaphysique, quelque chose d'inaccessible. A l’image du film, au final : à trop être original, Valhalla Rising en devient hermétique, trop pour moi, bien loin de ces cinéastes à qui on a fait référence en parlant du film (Leone, Kurosawa, Kubrick, eux, pensaient autant divertissement que philosophie). Le voyage que propose Refn est certes intéressant mais bien vite redondant, et la quête théologique de devenir un mauvais trip trop lent. Ce n’est pas faute de ne pas vouloir y adhérer, mais celui qui ne suivra pas la barque du Guerrier silencieux aura bien du mal à tenir jusqu’au bout de l’œuvre de Refn, et c’est bien dommage.

D’autant que le film est d'une beauté étonnante, entre l'audace de certains cadrages, la composition des plans et bien sûr les décors naturels sublimes. Techniquement je trouve le film vraiment réussi, Refn sait distiller une ambiance, notamment ici via un gros travail sonore, mais sait aussi imposer sa patte, trouver sa voie, son style.

En plus, le casting (certes réduit) est très agréable, avec mention très bien à Mads Mikkelsen qui, avec très peu de dialogues et un visage résolument figé, parvient pourtant à s’imposer tout au long du film, à créer une sorte d’aura mystique autour de lui et à capter l’attention du spectateur en permanence. Une véritable prouesse qui laisse un souvenir très fort dans la mémoire du spectateur, en tout cas dans la mienne.

Reste que, comme je l’ai dit, le film est un peu trop hermétique à mes yeux pour réellement convaincre, malgré ses qualités formelles et d’interprétations plus qu’évidentes. Une prochaine fois, peut-être.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ***, Années 2000, Refn Nicolas Winding

dimanche 10 avril 2011

Crows Zero 2 (Kurôzu zero II )

Globalement on repart sur la même base : au sein du collège où sévissent les Crows Zero, c’est le no man’s land certifié. Le jeune héros a fini par latter tout le monde, même l’ancien numéro 1 qui reste quand même dans son coin en attendant une revanche. Sauf qu’une altercation va amener le collège des Crows Zero à en affronter un autre tout aussi rempli de cinglés qui se prennent pour les moines de Shaolin version Mao. Globalement donc, le scénario tient toujours sur un pansement, et comporte toujours les même lacunes que le premier film : la romance inutile, le trio qui en jette mais qui fout rien de tout le film mais cette fois en plus une morale à deux balles, une crise existentielle du perso principal dont on se serait allègrement passé, la perte d’arrogance des Crows Zero (qui rendait le premier si délicieusement détestable) et surtout une histoire parallèle où un ancien Crows Zero sorti de prison veut devenir yakuza.

Autant d’éléments qui viennent casser le rythme du métrage, d’autant que ce rythme, Miike a souvent du mal à le gérer ici contrairement au premier film : bien des scènes sont trop longues et l’ennui pointe du nez quelques fois. C’est bien dommage, car Miike est résolument doué avec la caméra pour installer la bonne ambiance et maintenir un niveau plus que décent sur l’ensemble du film, en particulier lors des scènes de combats, encore plus dantesques et sauvages que dans Crows Zero.

Mais malgré ça, malgré cette violence très manga et des interprétations toujours aussi sympas, le film ne m’a pas moins relativement déçu.

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : **, Années 2000, Miike Takashi

jeudi 7 avril 2011

Somewhere

Donc on découvre 17 fois que le personnage est un loser, alcoolo, vedette mais mal-aimée, asocial. Nan parce que vous avez pas l’air de piger un truc : les jolies femmes, l’alcool, la drogue, l’argent, le luxe, tout ça ça ne vaut rien. Enfin paraît, moi perso je crois que j’arriverais à survivre. Mais je ne suis pas artiste, ça explique pas mal de choses. Ou pas.

Bref, vient alors l'essentiel du film : la relation entre le père et sa fille. Sofia, un psy, ça coute nettement moins cher qu'un film tu sais... Sérieusement, il s'agit là d'un manque de pudeur flagrant de régler ses comptes familiaux de cette manière, par le cinéma, comme si personne n'allait comprendre.

En outre, pour ce faire, Sofia Coppola se fourvoie dans les stéréotypes et les clichés. Par exemple, la gamine fait du patin à glaces, parce que le patin à glace, c’est tellement smart. Et puis ça elle en fait bien du patin, car on en bouffe pendant 10 minutes non-stop de ce putain de patin ! Mais y a aussi Guitar Hero (placement de produit powaaaa) car un vrai père joue avec sa fille aux jeux vidéos. C’est connu.

Passons. Pour le reste, Sofia Coppola propose une réalisation sans âme, sans rythme, sans inspiration, d'une banalité affligeante et d'un ennui mortel. De 1h30, seules 10 minutes pourraient être sauvées avec de la (très bonne) volonté. Toutefois, une mention est à souligner : l’art de Coppola qui est parvenu à rendre son film à l’image de sa thématique récurrente : Somewhere est un film de la frustration, car de toute évidence c’est un film très riche (il y a une tonne de symboles disséminés ça et là) mais enseveli sous une contemplation futile, une narration sans charme, sans la poésie qui caractérise habituellement les films de Sofia Coppola. Curieux paradoxe.

Et je repense alors, quand arrive le générique de fin, à la séquence de Twister, pas pour le sentiment de tourner en rond ou de voir toujours la même chose, non, juste pour avoir moi aussi eu quand les lumières se sont allumé ce regard bovin, les larmes aux yeux, serrant si fort mon ticket dans ma main qu’il a fini par y pénétrer. Et comme après avoir été pris dans une tornade, j’ai vomi. Ah ben oui.

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : *, Années 2010, Coppola Sofia

lundi 4 avril 2011

Espace détente

J'aime assez bien la série Caméra Café. Ce n’est pas toujours très fin mais ça se laisse regarder. Enfin, force est de constater tout de même qu'ils ont souvent proposé de la belle daube pas drôle en guise de sketches (et en matière de mise en scène quand ils ont arrêtés le principe de caméra = distributeur immobile). Et visiblement, en matière de daube, Solo et Le Bolloc'h se sont fait plaisir ici.

Espace détente, c'est juste pas drôle, mal filmé, sans rythme (erreur fatale pour une comédie), les gags tombent à plat le plus souvent, reposant sur l'aura dont bénéficie chaque personnage mais aura qui ne fonctionne qu'à moitié ici... Je veux dire : oui, Jean-Claude est toujours le meilleur en vendeur arrogant et con comme un manche à balai, mais quid des autres personnages dont les caricatures sont encore plus poussives que dans le film ? Et rien à faire, je trouve ça profondément dommage de dénaturer le concept même de Caméra Café (le plan fixe du point de vue de la machine à café, d’où titre) qui proposait un style de narration bien plus puissant pour la comédie que la multiplication des plans qui ne servent généralement à rien.

Mais le sommet est probablement atteint par ce scénario qui, de bonne intention au départ (critiquer avec cynisme l'ultralibéralisme et les entreprises qui se fourvoient dans le multinational) vire complètement au n'importe quoi dans sa dernière demi-heure. Encore faut-il résister pour l’atteindre, cette demi-heure.

Du café froid accompagné de lait tourné... La gerbe quoi.

Note : 0

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : 0, Années 2000

vendredi 1 avril 2011

Kaboom

Un étudiant bisexuel, un coloc aussi con que branché vagin, une meilleure amie lesbienne et nihiliste, des psychotropes, du cul, du cul et encore du cul… Et surtout beaucoup d’anarchie : pas de doutes, Kaboom avait de quoi emballer avec cette caricature des films pour ados, aux couleurs très kitschs, à la b.o. dans l’air du temps et aux personnages atypiques. Tout cela fleurait bon le massacre de l’école American Pie et autres torchons du genre à grand coup d’ironie, de sarcasme, de cynisme et d’une bonne dose d’humour. Hélas, le film quitte très vite les sentiers de la satire pour ceux du n’importe nawak : sorcière lesbienne, secte, apocalypse, paranoïa exagérée, tout est mélangé sans cohérence, dans un capharnaüm sans nom qui se terminera dans un final complètement « what the fuck » avec ce tube déjà rétro Bitter End de Placebo. Tout démarrait bien vraiment, et je sais pas, une peau de banane mal placée et voilà qu’on regrette, en regardant une suite illogique de retournements de situations improbables, d’avoir payer pour ça.

C’est bien dommage car les acteurs sont très biens dans leurs rôles caricaturaux, et quelques répliques valent leur pesant de cacahuètes, mais rien à faire : Kaboom est un pétard mouillé, un délire qui ne s’assume qu’à moitié et, histoire d’en finir au plus vite, expédie tout sans réfléchir aux conséquences. Comme l’éjaculation d’un précoce qui s’est retenu jusque là pour essayer de briller aux yeux de sa copine, le public. Très sincèrement, même pas envie d’une seconde fois.

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : *, Années 2010