mardi 21 décembre 2010

Détective bureau 2-3 / Crevez vermines ! (Tantei jimusho 2-3 : Kutabare akuto-domo)

Suzuki a un parcours pour le moins atypique : obligé de faire la guerre à l’âge de 20 ans, il trouvera la violence des combats absurde et grotesque, ce qui le marquera profondément. Après avoir échoué à l’examen d’entrée d’une université de commerce, il se lance dans le cinéma par dépit plus que par désir. Les débuts de sa carrière sont des films majoritairement de série B, relevant principalement du yakuza-eiga, les films de yakuzas, et le pinku eiga, les films roses. Suzuki doit tourner vite et sous d’énormes contraintes de temps, d’argent et de durée de film, et doit proposer des œuvres originales pour passer en avant-programme de films plus importants. Ce n’est pas grave en soi car Suzuki n’a pas (encore) de prétention artistique à ce moment-là. Au fil des années, il gagne en notoriété, mais son anticonformisme se fait de plus en plus fort lui aussi. En 1963, le diptyque Détective bureau 2-3 et La jeunesse de la bête inaugure une poignée de films qui vont déplaire au studio Nikkatsu mais où Suzuki démontre tout son génie. Quatre ans plus tard en 1967, La marque du tueur sera le coup de grâce pour Suzuki, viré.

Si j’explique tout cela, c’est parce que l’influence de ce parcours sur le cinéma de Suzuki est flagrante. Je trouve que le style de Suzuki s’approche nettement de ce que faisait Samuel Fuller par exemple : un cinéma percutant, allant à l’essentiel, sans fioritures, avec une vision très précise de la violence, une démystification des icônes populaires (gangsters-yakuzas), généralement sans grand budget et avec beaucoup de pression des studios mais aussi avec une audace formelle subtile et de tous les instants.

Détective bureau 2-3 est clairement sous influence du film noir américain, dont il détourne non sans ironie les codes par ailleurs, et loin des films de yakuzas habituels. Le scénario, s’il est basique, est néanmoins riche en rebondissements et permet au spectateur de ne pas s’ennuyer une seule seconde pendant la durée du film. A noter que l’humour est par ailleurs souvent présent, en général un humour noir ou cynique qui sied parfaitement au style de Suzuki.

Mais il me semble difficile de parler de ce film sans en évoquer une figure majeure au même titre que Suzuki : Joe Shishido. Acteur jusqu’alors rencardé aux rôles de troisième zone, ayant carrément fait recours à la chirurgie esthétique pour obtenir le visage si particulier qui le caractérise, il trouve ici son premier grand rôle et compose pour la peine un personnage fascinant, à mi-chemin entre James Bond (la classe en toute circonstance, le charme, l'humour flegmatique) et Philip Marlowe (la fin justifie les moyens, pas de scrupules, la violence dans le sang).

Clairement cynique et audacieux, tant d’un point de vue de la forme que du fond (oser égratigner l’image des yakuzas, figure emblématique au Japon et fond de commerce de la Nikkatsu, faut le faire), Détective bureau 2-3 signe le début d’une période hélas trop courte où Suzuki démontre tout son savoir-faire, qui influencera bon nombre de cinéastes par le monde ensuite d’ailleurs. Grandiose.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 1960, Suzuki Seijun

samedi 18 décembre 2010

The Social Network

Faut dire que quand j’ai entendu parler du « projet de film sur facebook », j’ai doucement ricané : quoi, un film sur des asociaux ? Sur des « Aujourd’hui, j’ai mangé une pomme » ? Pire, une biographie oscarisable à la Ron Howard de Mark Zuckerberg qui a réussi le pari fou de devenir LA référence du monde informatique au même titre que Google ? Sauf que voilà : le scénario est signé Aaron Sorkin (l’excellente série A la maison blanche) et la réalisation David Fincher (que l’on ne présente plus). Déjà là, ça prend une autre tournure, et force est d’admettre : The Social Network est bien loin du biopic traditionnel, et tant mieux.

Je ne m’attarderai pas trop longuement sur la réalisation de Fincher tant elle me semble de plus en plus « classique » par rapport à son passé. Mais est-ce un tort ? The Social Network aurait pu éventuellement passer avec une réalisation à la Fight Club, et devenir le film d’une génération toute entière comme le fut le film avec Brad Pitt. Toutefois, une telle approche n’aurait peut-être, finalement, pas été une si bonne manœuvre que ça, le tape-à-l’œil prenant alors le pas sur le scénario de Sorkin et s’eut été bien dommage. Au demeurant, Fincher prouve une fois encore qu’il connaît son métier sur le bout des ongles, qu’il s’agisse d’éclairer ses scènes de nuit ou encore de réaliser une séquence d’aviron surprenante sur fond de Peer Gynt remixé (la b.o. de Trent Reznor et Atticus Ross est, au passage, tout simplement sublime par ailleurs).

Non, comme je l’ai dis, la vraie force du film réside dans son scénario. Sorkin, habile auteur, joue ainsi des codes narratifs (flash-backs entremelés) et des dialogues percutants pour nous tenir en haleine pendant 2h. Il faut dire qu’au-delà de ça, il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent il est vrai, et le bla bla informatique est parfois juste un peu trop pointu pour les non-initiés. Mais qu’importe, l’intérêt étant le portrait sans concession de Zuckerberg, l’homme, dans ce qu’il a de plus beau et de plus méprisable. Il y a quelque chose de shakespearien dans ce personnage, assoiffé de pouvoir et de reconnaissance et qui finit seul et détesté, comme tant d’autres mégalomanes de son genre. Tout cela est-il vrai ? Sorkin se défend des critiques, inévitables, via un dialogue avec une jeune avocate : "dans une plaidoirie, il y a 85 % d'exagération, et 15 % de parjures". Tout le cinéma hollywoodien en somme.

Enfin, je ne peux m’empêcher de parler du casting que j’ai trouvé magnifique. L’intelligence de Fincher s’illustre non seulement par un choix très judicieux (pas de stars hormis un surprenant et agréable Justin Timberlake, et que des acteurs dans la vingtaine d’années, la génération facebook en somme) et audacieux mais aussi par une direction exemplaire qui conduit chaque interprète au meilleur de lui-même, principalement Andrew Garfield et Jesse Eisenberg qui trouve certainement l’un des grands rôles de sa carrière tant il est Zuckerberg à l’écran.

Divertissement intelligent, Social Network n’est sans doute pas aussi virulent qu’il aurait pu l’être, et tant mieux : pourquoi ruer dans les brancards et perdre de la crédibilité ? En se posant comme le portrait d’un homme dans sa complexité, le film atteint les sommets du biopic hollywoodien, et Fincher de démontrer une fois encore qu’il sait s’entourer et nous conter des histoires comme personne d’autre. Si Social Network n’est pas un film culte en devenir, il n’en demeurera pas moins un film générationnel, et ça c’est suffisamment énorme pour être cité.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 2010, Fincher David

mercredi 15 décembre 2010

The Kid

Visuellement d’abord : Chaplin est et reste un maître incontestable en matière de burlesque. Sa capacité à faire ce qu’il veut de son corps est tout simplement épatante : la scène de la bagarre est à ce titre édifiante, où comment face à un adversaire le malmenant Chaplin transforme son corps en véritable feuille morte virevoltant sous les coups. Mais au-delà du corps (plutôt le domaine de Buster Keaton, nettement plus athlétique), c’est dans le gag que Chaplin s’est surtout illustré. Une scène est très drôle de ce point de vue, celle de l’arnaque entre le Kid et Charlot : tandis que l’un brise les fenêtres à coups de pierre, l’autre vient les réparer en passant « par hasard » jusqu’à ce qu’un policier les démasque. Jubilatoire, cette séquence est aussi l’illustration du vrai point fort du film : l’association Chaplin et Jackie Coogan.

Ce petit bonhomme, haut comme trois pommes, est réellement épatant, tant dans la farce que dans l’émotion, et occupe tout simplement le devant de la scène, au détriment même de Chaplin ce qui n’est pas rien. Rien d’étonnant quand on voit le naturel de l’enfant et son talent qu’il ait été le partenaire préféré de Chaplin au cours de sa carrière comme le cinéaste l’avouait lui-même.

Ceci dit, le Kid m’a un peu déçu en le revoyant, car j’en avais un meilleur souvenir : Chaplin joue beaucoup trop sur le mélo facile (la bonne bouille du gamin, les violons, la misère noire de noire mais le bonheur d'être réuni plus fort que tout) et l'humour ne fait pas toujours mouche. Le scénario est fort léger et tiré par les cheveux (bien tombé que la mère devienne star puis se rend EXACTEMENT dans le quartier de son gamin : du mélo en plein j’vous dis) et ne contient à mes yeux pas assez de scènes marquantes (contrairement aux autres films de Chaplin) pour s'illustrer. A noter aussi cette scène de trop car trop longue et en rupture assez nette avec l’ensemble du film : le rêve de Charlot où il se voit dans un quartier peuplé d’anges avant que de petits démons viennent semer la zizanie.

Alors certes, la volonté de Chaplin était certainement de proposer un divertissement mais aussi une œuvre plus personnelle, détachée du burlesque et se dirigeant vers la comédie dramatique qu’il mettra du temps à maîtriser. Une ébauche honorable mais le meilleur était encore à venir.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 3 commentaires

Libellés : ***, Années 1920, Chaplin Charlie

dimanche 12 décembre 2010

La classe américaine

Le détournement de film n’est, en soi, ni quelque chose de récent ni quelque chose de rare : Woody Allen lui-même, pour ne citer que lui, s’y était collé en 1966 avec Lily la tigresse. L’intérêt ici est que le détournement passe non seulement par un redoublage mais carrément par un remontage. De ce point de vue, c'est une vraie belle leçon de cinéma, sur la notion de raccords (les regards, les axes, la règle de 180°, etc.) et on pourrait réfléchir au jeu de direction de spectateur (à la Hitchcock), vu qu'ici on finit par se concentrer tellement sur des détails (les acteurs, les dialogues) qu'on en oublie des décors sensiblement différents d'un plan à l'autre. Au-delà de la parodie, c’est donc un geste réflexif et théorique sur le cinéma que lancent les réalisateurs qui ravira tous les amateurs de réalisation pure.

Evidemment l’attrait principal du film, l’humour, reste sujet à discussions. Il faut au moins reconnaître, même si on n’aime pas le film, que le décalage total est largement assumé (l'intervention de Orson Welles qui n’aime pas qu’on plagie Citizen Kane, les dialogues devenus cultes comme « Tu baises les ménagères bien tu dois avoir le cul qui brille mais c’est pas ça qu’on appelle la classe ») même si à la longue, le film s'essouffle un peu et tourne vite en rond. On sent que les réalisateurs, dans leur grand délire, se sont avant tout fait plaisir (comme la séquence avec Charles Bronson en indien et les chips) et ont assemblé comme ils le pouvaient les séquences entre elles.

Cela étant, je suis particulièrement fan de l’exploit qui consiste à être allé chercher les authentiques comédiens de doublage de l'époque des personnages détournés : Raymond Loyer (l'acteur de doublage attitré de John Wayne, pas vraiment habitué à ce genre de doublage parodique) et Roger Rudel (la voix familière et nasillarde de Kirk Douglas et Richard Widmark) entre autres, ainsi qu’une brochette de trublions fort sympathiques (Alain Chabat, Dominique Farrugia, Jean-Yves Lafesse, Marc Cassot ou Lionel Abelansky).

Grand n’importe quoi qui s’assume et leçon de mise en scène, La classe américaine / Le grand détournement est un de ces films cultes qu’il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour avoir un minimum de classe. Et le train des injures des détracteurs ne fera que rouler sur les rails de l’indifférence des fans. Monde de merde.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ***, Années 1990, Hazanavicius Michel

jeudi 9 décembre 2010

Misère au Borinage

Le Borinage est une sous-région belge située en Région wallonne dans la province de Hainaut, à l'ouest et au sud-ouest de la ville de Mons, à l'extrémité ouest du sillon Sambre-et-Meuse. C'est un ancien site minier qui donnait jadis du charbon à l'affleurement, notamment dans la forêt Charbonnière. Les veines se prolongeaient au-delà de la frontière franco-belge et on a retrouvé le charbon du côté français plus en profondeur, la surface étant recouverte de sédiments tertiaires. Plus tard, les hommes ont creusé des mines. La technique évolua si bien que l'exploitation de charbonnages fit du Borinage un des berceaux de la révolution industrielle après l'Angleterre. Mais derrière cette prospérité économique, il y avait aussi la misère sociale : le travail pénible et nocif à la santé, la paie médiocre, le train de vie guère plus emballant et l’interdiction des grèves. Storck et Ivens décident donc de filmer ces vies, en particulier celles de mineurs punis après une grève fortement réprimée en 1932. Pour l’anecdote, lorsque les réalisateurs lancèrent un appel aux dons, ils reçurent une somme colossale (35 000 francs) d’un riche anonyme, qui s’avéra être en réalité… un riche propriétaire flamand mais qui, paradoxalement, avait des affinités avec l’idéologie communiste.

Bien sûr, Misère au Borinage est un pamphlet contre l’exploitation de l’Homme par l’Homme. Pourrait-il en être autrement lorsque l’on voit les images que les cinéastes ont filmées ? Ce Germinal made in Belgium est insoutenable au niveau humain, entre les conditions de vie précaires de familles entières (allant jusqu’à l’expulsion immédiate, en plein hiver, d’un couple avec un enfant en bas étage ) et les conséquences d’une vie dans un mauvais environnement (les enfants débiles). Après, on peut largement discuter des reconstitutions de Storck et Ivens, notamment la scène de l’huissier qui vient, déguisé en ouvrier, expulser des mineurs avant que les collègues de ce dernier viennent l’aider en empêchant les gendarmes d’emporter les meubles.

Mais l’idéologie communiste trouve aussi ses marques via le cinéma à l’état pur : en l’occurrence, ce montage en référence au montage soviétique (faire passer des idées politiques via la succession des plans) et ce clin d’œil appuyé au Cuirassé Potemkine (ici, un seau d’eau rempli d’insectes évoque directement le morceau de viandes infesté de vers dans le film d’Eisenstein). En outre, les plans sont souvent travaillés, tant au niveau de la lumière (des éclairages spéciaux furent emportés car les maisons des mineurs n’avaient pas d’électricité) que du cadrage (le film du bien évidemment être tourné dans la clandestinité). Enfin, pour l’anecdote, Storck et Ivens sont ici parmi les premiers à utiliser des films et des morceaux de pellicules préexistants pour illustrer leur film : c’est ce qui deviendra, quelques années plus tard, le found-footage, un courant majeur du cinéma expérimental.

Film-modèle du film militant, du cinéma engagé, du documentaire idéologique, Misère au Borinage n’en est pas moins un témoignage fort, âpre, douloureux d’un passé pas si lointain, rappelant qu’il y a moins d’un siècle certains gens, hommes, femmes, enfants, souffraient pour pouvoir subsister. Et si la situation a « officiellement » changé par chez nous, elle est toujours d’actualité dans d’innombrables pays (ne serait-ce par exemple, comme nous le rappelle souvent l’actualité meurtrière, le cas en Chine) et même en Belgique, comme l’a prouvé Patric Jean et ses Enfants du Borinage, hommage à Henri Storck par ailleurs.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 1930, Documentaire, Storck Henri

lundi 6 décembre 2010

L'effet papillon (Butterfly effect)

- Eh mec, faut que tu mattes un film : « L’effet papillon ». Terrible.

- Connais pas. C’est de qui ?

- Ché pas, mais c’est sur les voyages dans le temps, tout ça…

- Euh ouais…

- Si si c’est bien, puis les effets spéciaux sont vraiment sympas, et l’histoire d’amour assez cool.

- Je suis à ça d’être emballé dis donc…

- Et puis y a Ashton Kutcher dedans, le mec qui se tape Demi Moore !

- Ah ben me voilà convaincu : t’es bourré.

En fait non, mon ami ne l’était pas. J’ai donc regardé le film, qui était sympa. Et puis le temps a passé… Et me revoilà avec l’occasion de le revoir. Pourquoi pas. Et là, la claque : ce film est définitivement une agréable surprise !

Le point fort du film réside sans conteste dans son scénario diabolique : ne négligeant aucun détail, exploitant pleinement la théorie du chaos pour créer un récit alambiqué mais cohérent en soi (chaque élément narratif est important), je trouve juste dommage que la mise en place prenne autant de temps, surtout que les 10 premières minutes avec les ellipses (violentes) installent un climat propice pour que le spectateur laisse la marque de ses mains dans le fauteuil. Il y a aussi 10 minutes en trop, à mon goût. Il n’empêche : tout s’enchaîne de la bonne manière, et on finit par se prendre au jeu et bien malin sera celui qui devinera la fin du film – en partie aussi parce qu’il en existe plusieurs, ça aide. De ce point de vue, curieusement, je préfère la fin de la version ciné à la fin voulue par les réalisateurs, plus métaphysique sans doute mais qui dénote de la logique du film (sur le comment le héros replonge dans le passé).

Au-delà de ça, rien de transcendant, mais du convaincant : Ashton Kutcher est réellement surprenant (faut dire que j’ai du mal à le voir hors de That 70’s show) et la réalisation, sans être extraordinaire, est tout à fait honorable et dans le ton du film. En faut-il vraiment plus ?

Un bon divertissement intelligent et qui, curieusement, ne finit pas si bien que ça - un gage de qualité dans un Hollywood aseptisé.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ***, Années 2000

vendredi 3 décembre 2010

Team America

Team America est relativement éloigné de South Park mais garde la même veine agressive et sans pitié. Ici, le trash de la série animée est bien édulcoré (la méchanceté gratuite est surtout basée sur l’ironie et la moquerie, moins sur le besoin de choquer), même s’il subsiste encore quelques séquences de mauvais goût assumé comme celle du vomi infini ou le massacre des acteurs hollywoodiens engagés. La provocation de Team America se situe surtout dans la critique cinglante de tout ce qu’elle touche :

- L’industrie du spectacle (la comédie musicale « Everyone has AIDS ») ;

- Les USA et leur politique belliciste ;

- Les intégristes et autres terroristes ;

- Kim Jong-Il (croqué à la sauce Eric Cartman : impayable !) ;

- Hollywood, ses films bidons (le même canevas, les même invraisemblances) et ses acteurs engagés envers et contre tout ;

- Etc.

En gros, ça flingue dans tous les sens, et dieu que c’est bon.

Il ne faudrait toutefois pas croire que la réalisation est pour autant délaissée. Si le côté bricolé et approximatif de South Park confère à la série (et au film) un charme indéniable, le côté rétro de Team America, avec ses marionnettes dont les ficelles sont apparentes est joliment contrasté avec la beauté visuelle du film (décors, actions, soin des marionnettes), est bien plus agréable à regarder et confère subtilement un charme supplémentaire au film : Parker et Stone s’affirment en tant que sales garnements ayant refusés de grandir et la noirceur du propos est contrebalancée par l’innocence de l’enfance symbolisée par ces jouets.

Allez, histoire de pianiller, disons que le film tire juste un poil en longueur par moments et que l'ironie et le sarcasme ne sont pas toujours clairement définis comme tels, ce qui empêche Team America d’atteindre les sommets du mauvais goût et de la parodie absolue. Au-delà de ça : "Americaaaaaaa... fuck yeah !"

Note : ****

Publié par Bastien à 00:54 0 commentaires

Libellés : ****, Animation, Années 2000

mardi 30 novembre 2010

La maison de bambou (House of bamboo)

Un film noir (en couleurs par ailleurs sublimes) avec comme décor le Japon au lendemain de la guerre, il fallait oser, Fuller l'a fait ! Premier film hollywoodien à être entièrement tourné au Pays du Soleil Levant après 1945, House of Bamboo est surtout l'occasion pour Fuller de magnifier un pays qu'il aime et d’essayer d’en capter la saveur et l’originalité (à l’instar de cette séquence de théâtre traditionnel sur le toit d’un immeuble) tout en parlant de ce milieu qu'il connaît bien, les gangsters. Bien sûr, on est loin de la sombre peinture qu’il a pu en faire dans Pick up on South Street, le modèle du genre dans sa filmo à mes yeux, mais les criminels de House of bamboo n’ont rien de caricatures comme dans beaucoup de films de la même époque, ce sont au contraire des hommes avec des sentiments parfois complexes, comme le lien trouble, quasiment homosexuel refoulé, qui unit le chef du gang et son bras droit.

Le scénario est assez prévisible mais contient suffisamment de beaux moments pour tenir la route. Ces moments, ce n'est pas Robert Stack, héros certes mais un peu fade, qui s'y illustre, mais bien Robert Ryan, sublime en chef de gang dandy et homosexuel, éclatant lors du meurtre de son bras droit. Cette séquence d’ailleurs, très simple, est pourtant riche d’émotions et d’une complexité de jeu de la part de Ryan plus qu’intéressante. Sans aucun doute le personnage de Ryan est-il le plus travaillé du film, et l'un des plus beaux chez Fuller en général. La scène finale, dans la zone de jeux pour enfants sur le toit d'un immeuble en plein cœur de Tokyo, véritable duel de plates-formes, est elle aussi mémorable.

Un film à reconsidérer. Comme beaucoup de Samuel Fuller soit dit en passant. Je sais, je me répète, mais vérifier par vous-même vous verrez si je mens !

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ***, Années 1950, Fuller Samuel

samedi 27 novembre 2010

Monstres & Cie (Monsters Inc.)

En 3 minutes chrono, Pixar vient d’emballer le spectateur et ne va plus le lâcher pendant 1h30 de chef-d’œuvre. Oui, « chef-d’œuvre », le mot est dit, et je l’assume. Il est sans doute souvent galvaudé (par moi en premier) mais je ne vois aucun autre adjectif qui collerait à cette merveille d’animation.

On a beau regarder ce qu’on veut, tout est irréprochable. Il y a déjà cette qualité de dessin incroyable, où les monstres sont hideux sans être affreux, et où le soin apporté à chacun peut être tout simplement dantesque, comme c’est le cas pour Sullivan dont les poils sont presque perceptibles chacun (je ne vois que Ratatouille qui supplante ce sens du détail). Les décors sont certes basiques mais reflètent bien l’ambiance qui peut exister dans une usine par exemple, ou dans le resto chic du quartier.

Les personnages sont par ailleurs extrêmement attachants, de la petite boule de nerf de Bob au gros nounours de Sullivan, en passant bien entendu par le petit démon de Bouh. Même les méchants ont ce petit quelque chose, en particulier Léon (Randall en vo, car la voix est Buscemi est géniale), sublime crapule à la sauce Disney.

Puis y a ce scénario, modèle du genre véritablement : bourré d’humour et d’action pour les enfants, aimant s’amuser des codes préétablis (ici, on inverse les rôles puisque ce sont les monstres qui ont peur des enfants) et offrant, comme toujours chez Pixar, un second degré de lecture pour les adultes (en l’occurrence, une critique très nette du capitalisme et de la course aux résultats quitte à éliminer les gêneurs).

Un vrai tour de magie, celui du cinéma d’animation capable de tous les délires possibles et qui, chez Pixar, confine au sublime. Chef-d’œuvre, c’est bien ce que je disais !

Note : *****

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : *****, Animation, Années 2000, Pixar

mercredi 24 novembre 2010

Zombieland

Tour à tour hommage et parodie, Zombieland a le mérite de jouer cartes sur table d’entrée de jeu : oui, c’est un bon gros divertissement sans prise de tête, loin des discours sociaux à la Romero mais ne visant qu'à divertir le spectateur. Pour ce faire, l’action est presque continue, sans temps morts, et les dialogues et situations sont bourrées d’humour tantôt au premier degré tantôt au second. Une très bonne idée consiste, par exemple, à insérer les règles de survie dans l’image, selon une typographie spécifique, créant souvent un décalage comique avec la scène « d’horreur » qui se déroule. Dommage que, de temps à autre, une séquence pas drôle du tout (le passé de Tallahassee, la séquence romantique), même vainement contrebalancée par une touche d'humour sur la fin, cassent un peu l'ambiance délirante parfois énorme (comme la séquence de la guest-star surprise).

Reste que le casting est plutôt surprenant, entre la (très) jolie Emma Stone, le nerd Jesse Eisenberg et surtout un Woody Harrelson trouvant un rôle à sa (dé)mesure, immense en grand taré qui s’éclate à buter du zombie en jouant du banjo dans un hypermarché. Probablement le point fort du film, Harrelson est tout simplement inoubliable dans ce rôle.

Un peu plus potache et moins gore que Evil Dead, Zombieland n’atteindra sans doute pas le même degré de culte les années à venir. Il n’empêche : il s’agit très clairement d’une comédie horrifique décomplexée, pas prétentieuse et remplissant point par point son rôle, celui du divertissement du samedi soir. Et rien que ça, c’est énorme et mérite le respect le plus total.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ***, Années 2000

dimanche 21 novembre 2010

La fiancée de Frankenstein (The Bride of Frankenstein)

J'avais un doute concernant la supériorité de ce film sur le premier Frankenstein : on ne peut pas dire qu’à Hollywood les suites soient souvent inspirées ou de qualité égale au film modèle. Mal m'en a pris, car Bride of Frankenstein est bel et bien meilleur que le premier film.

Avec un budget plus confortable, James Whale signe un film plus beau, plus abouti, plus gothique (décors et lumières), plus poétique. Visuellement c’est splendide, véritable exemple du film fantastique classique : on y retrouve des décors du premier film, tel le laboratoire du docteur Frankenstein ou son immense demeure, mais on découvre aussi de splendides décors comme les catacombes dans lesquelles le Monstre va rencontrer l’un des personnages les plus fascinants du film : le docteur Prétorius, archétype du savant fou et surpassant le docteur Frankenstein dans sa quête du pouvoir divin – le genre de personnage inoubliable. Il y a aussi une étonnante modernité dans la réalisation, sans temps mort et j’ai envie de dire presque atemporelle, et la transgression à peine perceptible du genre fantastique vers le genre comique est superbe. Je veux dire que pour moi, Bride of Frankenstein est plus une parodie qu'horrifique ; preuve en est avec cette séquence magistrale où Pretorius exhibe ses homoncules : prouesse technique et ironie grinçante !

Côté scénario, il est lui aussi bien plus étoffé que le premier film, et ce à bien des égards. On retrouve ces thèmes forts de Frankenstein, avec un approfondissement systématique, en particulier concernant l’ambiguïté du Monstre. Cette ambiguïté, elle est caractérisée par une variation constante des sentiments du Monstre, passant de la haine à la peur, puis de l’amour (la rencontre avec le vieil aveugle dans le cabanon est plus qu’émouvante dans ce genre de film) qui mènera à cette quête d’une fiancée, avant de finir tragiquement dans un sentiment de vengeance exacerbé. Rares sont les monstres de cinéma qui auront connu une telle recherche psychologique, et c’est tant mieux dans ce cas-ci. Evidemment, la performance de Boris Karloff, encore meilleur que dans le premier Frankenstein, n’est pas étrangère à la réussite du film.

Enfin, preuve ultime de l’humour noir du film : l’idée de faire jouer le rôle de Mary Shelley et de la fiancée du Monstre par la même actrice, Elsa Lanchester, madame Charles Laughton ! Mais au-delà du double clin d’œil, il y a aussi un sens important qui rentre dans la ligne thématique du film : « James Whale, déclarait Elsa Lanchester, pensait que les gens charmants et doux, hommes ou femmes, possédaient au fond d’eux-mêmes des pensées malsaines. Il pouvait s’agir de dragons, de monstres ou du laboratoire de Frankenstein. James voulait que les deux personnages aient la même interprète car après tout la fiancée de Frankenstein provient de l’âme de Mary Shelley. »

Film phare, Bride of Frankenstein est un classique incontournable, que l’on aime le cinéma fantastique ou non tant il dépasse son genre pour toucher au sublime. Un chef-d’œuvre.

Note : *****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : *****, Années 1930, Whale James

jeudi 18 novembre 2010

Dracula

Qui n’a pas vu Dracula de Tod Browning ne peut prétendre avoir vu Dracula au cinéma. Non pas tant parce qu’il constitue l’une des premières apparitions officielles du vampire au cinéma, mais bien parce que le mythe du suceur de sang passe obligatoirement par Bela Lugosi, par son « I am… Dracula », par son jeu théâtral (notamment le fameux regard) et par son charme vénéneux. Chaque minute à l’écran est un bonheur de cinéphile, tant il frôle constamment le sur-jeu sans jamais y céder.

Par ailleurs, Tod Browning est un cinéaste majeur qu’il ne faut pas sous-estimer. Si sa réalisation ici prête à sourire plus d’une fois quand il utilise des effets spéciaux (les chauves-souris sont ridiculement niaises), elle est néanmoins délicate quand il s’agit d’illustrer un manoir en ruine, la beauté d’une actrice ou la tension d’un duel psychologique entre Dracula et Van Helsing par exemple. Sans être extraordinaire, la mise en scène de Browning est rythmée, va à l’essentiel et permet au film de ne pas lasser le spectateur et de le tenir en haleine de A à Z.

Hélas… On peut être fan des décors, de Bela Lugosi, de ce charme qui se dégage de ces films fantastiques des années 30, il faut bien admettre que ce Dracula de Browning, si réussi soit-il, souffre d'une très sérieuse concurrence. Sans les énumérer tous, il y a bien évidemment l’angoissant et toujours surprenant Nosferatu de Murnau (où Max Shreck est bien plus flippant que Bela Lugosi, certes dans un registre moins glamour). Il y a le sulfureux Cauchemar de Dracula, où Christopher Lee efface largement la performance de Lugosi en matière de vampire raffiné et angoissant. Enfin, il y a le baroque Dracula de F.F. Coppola, pour ne citer que ces trois références là.

Du coup, quand on repense à tout ça, Dracula a pris un sacré coup de vieux, et ne possédant pas la richesse thématique de films comme Frankenstein ou L’Homme-invisible, il n’a pu traverser les âges de la même manière. N’en déplaise : il reste un classique agréable à regarder et divertissant. En soi, voilà qui est largement suffisant.

Note : ***

PS : la nouvelle bande sonore composée par Philip Glass, que l’on peut trouver sur le dvd, prouve quant à elle 2 choses : 1/ Glass est un génie et 2/ la musique joue un rôle énorme dans l'ambiance d'un film. A la fois contemporaine et évoquant ces musiques de films muets, elle colle parfaitement au film et lui confèrerait une étoile de plus si je devais noter le film en en tenant compte.

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : ***, Années 1930, Browning Tod

lundi 15 novembre 2010

Gomorra

Évidemment que c'est un fléau pour ceux qui y sont confrontés. Évidemment qu'ils sont partout et intouchables. Évidemment qu'ils ne plaisantent pas. Évidemment qu'une fois qu'on s’y frotte, on traîne déjà avec soi une odeur de sapin. Mais tout de même : il ne faut pas souligner aux gros traits ces différents points pour faire entendre ce discours. Par son parti-pris réaliste, Gomorra semble s’opposer à ces films-références sur l’univers de la mafia : le Parrain, Scarface, les Affranchis, Casino… N’est-ce pas occulter que, sous leurs airs virtuoses ou baroques, ils énoncent tous le même discours : quiconque se risquera à cette vie finira soit seul et malheureux soit entre quatre planches ? A-t-on besoin d’asséner pendant 2h30 un discours moralisateur et appuyé pour dire que, non, la mafia n’est pas quelque chose qui fait rêver mais bien une organisation criminelle dangereuse, aussi bien pour les autres que pour ceux qui en font partie ?

Gomorra est cinématographiquement pauvre. Il ne se passe pas grand chose, ça parle beaucoup, ça manque cruellement d’invention, d’audace, d’imagination visuelle. Ca manque aussi de tension, de rythme, de personnages attachants. L’approche documentaire (morne) enchaîne les séquences à la « à peu près », frôlant le voyeurisme plus d’une fois. Je ne sais même pas si on peut dire que c’est bien filmé tant tout semble brouillon. Et dire que, la même année, Paolo Sorrentini nous proposait son magistral Il Divo sur un thème similaire…

Bien sûr, il faut rendre justice à une pléiade d’acteurs convaincants et de ci de là des moments intéressants, mais Gomorra ne concourt pas dans n’importe quel genre : il se situe dans celui du film de gangster, l’un des plus difficiles car l’un des plus fréquentés et peuplé de grands chefs-d’œuvre. Les comparaisons sont presque inévitables, et Gomorra n’en supporte aucune, ni italienne, ni américaine, aucune. Filmer caméra à l’épaule n’accentue pas un sentiment de réalisme, ça donne juste le mal de mer. Voir la mafia escroquer des gens ou tuer des jeunes voyous n’augmente pas l’antipathie que l’on peut éprouver à son égard, elle ne la renforce même pas : tout cela a déjà été vu des centaines de fois, et bien pire encore parfois.

Je ne cache pas être curieux de lire le livre, car ce film m’a semblé contre toute attente de ma part bien fade : Matteo Garonne n’a pas le panache d’un Martin Scorsese, le sens du tragique d’un Francis Ford Coppola, le lyrisme d’un Sergio Leone, la violence d’un Brian De Palma ni même l’invention d’un Paolo Sorrentino ou la vigueur d’un Francesco Rosi. Il a le mérite d’avoir essayé, et c’est tout.

Note : *

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : *, Années 2000

vendredi 12 novembre 2010

Primary

Qu’est-ce ? Pour faire court et simple, disons que le cinéma-direct, comme son nom l’indique, a(vait) pour ambition de saisir la vérité de ce qu’il filme, sans interférer de quelque manière que ce soit. Autrement dit, le cinéaste n’intervient plus (pas d’interviews par exemple) et la caméra (devenue légère : c’est l’ère de la 16mm) tente de se faire oublier. Le cinéma-direct n’est donc plus une retranscription mais bien une observation du monde.

Donc, voilà que nos amis Drew et Leacock décident de suivre les deux candidats à la présidentielle de l’époque, en décidant non plus de les filmer comme le font les télévisions mais en voulant donner une image « vraie » de ces deux hommes. On ne peut pas le nier : certaines séquences sont éloquentes, notamment lorsque l’on sent et voit le stress chez les Kennedy lors d’une campagne dans un Etat qui leur est défavorable de prime abord. C’est assez drôle, de ce point de vue, de voir que les politiques peuvent aussi être derrière leurs façades impeccables, des êtres humains.

Et pourtant : c’est paradoxalement là la limite du cinéma-direct. Quelques années plus tard, Drew et Leacock ont reconnu eux-même la faiblesse ultime de leur film : devant une caméra, même en faisant mine de l’ignorer, tout le monde se met en scène, et les politiciens encore plus (et ça se sent très nettement dans ce film). Certes, on peut approcher de manière flagrante (d’où un travail sur les gros plans) leur intimité, mais jamais la vérité vraie ne pourra être atteinte en présence d’une caméra. Film-fondateur du cinéma direct, il en est aussi l’opposition malgré lui. Primary ne convainc donc qu’à moitié malgré sa bonne volonté.

De plus, le regard rétrospectif que l’on en a (la victoire de Kennedy), la mauvaise qualité du son (le son synchrone ne fonctionnait pas encore vraiment à l’époque) et le fait que l’on soit habitué aujourd’hui, par le biais du cinéma mais aussi des médias, aux coulisses des campagnes présidentielles, tout cela fait que le film aujourd’hui a passablement vieilli et n’est guère plus passionnant. Il n’en demeure pas moins un film-clé dans l’histoire du cinéma documentaire, et comporte encore un certain charme pour pouvoir encore être vu de nos jours, mais plus par curiosité que par intérêt.

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : **, Années 1960, Documentaire

mardi 9 novembre 2010

Le Royaume de Ga'Hoole: la légende des gardiens (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole)

La légende des Gardiens est d’abord une victime parmi d’autres du malaise qui règne dans le cinéma d'animation depuis quelques temps (Pixar, Dreamworks, Sony ont aussi succombés) : le film vise un public qui n'existe pas, à la fois trop violent et trop sombre pour les enfants (avec une absence quasi totale d'humour en prime) et trop simple et prévisible pour les adultes. Attention, je ne dis pas que le scénario ne contient pas des éléments intéressants, mais globalement le public pour ce film n’existe pas vraiment, et c’est bien là sa grande faiblesse.

L'histoire, on la connaît, et le sens caché de la petite chouette rêveuse faisant un véritable parcours initiatique (et tragique car elle devra affronter son frère devenu mauvais) a déjà été répétée inlassablement, et le film n'apporte rien de neuf de ce point de vue. Il faut sans doute pour voir quelque chose d’intéressant replacer le film dans la filmographie de Snyder : ardemment critiqué à sa sortie, 300 avait été considéré à la fois comme un film fasciste et belliciste, justifiant la guerre en Irak (les Occidentaux devant se battre contre des Perses voulant imposer leurs croyances). Visiblement, Snyder n’est pas resté sourd à ces attaques médiatiques, et à l’instar de Griffith et de sa Naissance d’une nation, il propose son Intolerance via ce film d’animation : ici, les « sangs-purs » veulent dominer le monde mais échoueront, et la guerre est avant tout source d’un grand malheur tant au niveau émotionnel que psychologique. Une réponse qui ne passe jamais inaperçue dans le film.

Mais avant tout cela, il ne faut pas oublier le vrai talent de Snyder, celui d’un véritable esthéticien de l’image. A nouveau, on en prend plein la vue : l'animation est impeccable, audacieuse parfois, évoquant presque un 300 à plumes, le choc du métal, la violence du combat, la beauté du geste, le goût du sang et l'odeur de la mort régnant lors de scènes de batailles étonnantes. Le trait stylistique majeur de Snyder, à savoir les ralentis, sont encore légion ici, mettant bien souvent en avant la précision et le sens du détail de chaque plan en plus de chercher une forme de grâce de l’instant. Mais à nouveau, le film n’es guère accessible aux enfants de ce point de vue, et cela met un peu de plomb dans l’aile à ces Gardiens…

Bref, La légende des Gardiens n’est certes pas le meilleur film de Snyder, sans doute inapte à raconter un conte pour enfants sans les traumatiser, mais il n’en est pas déplaisant pour autant et prouve que le cinéaste est définitivement capable de nous surprendre dans les années à venir. Je ne demande pas mieux personnellement.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ***, Animation, Années 2010, Snyder Zack

samedi 6 novembre 2010

Last Action Hero

Citons un grand moment de dialogue au hasard : "T'aimes les omelettes ? Tiens, j'te casse les oeufs ! *coup de pied dans les roustons*" Évidemment, ce genre de dialogue ne laisse pas présager à prime abord du Ingmar Bergman (et pourtant il y a une surprise vers la fin du film nananère !). Dieu merci, car John McTiernan n'excelle pas dans le philosophique. En revanche, il assure grave en matière d'action et d'humour (si possible mélangés). Cette fois encore, McT nous propose un florilège d'explosions, de coups de feu, de bastons... en mode parodique !

La force de Last Action Hero, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c’est de pouvoir rire allègrement de ses propres ingrédients, de ses propres caractéristiques, de ses propres travers, de ne jamais se prendre au sérieux – ou presque, rien n'est parfait, à l’instar d’un final qui se veut émouvant sans vraiment l’être tant on rigole avant. Le film joue autant la carte de la parodie (les explosions à faire pâlir Michael Bay, du style Hiroshima quand une balle ricoche sur une voiture… voyez la subtilité ?) que celle de la dérision (Schwarzenegger, véritablement doué pour l’ironie, se moquant bien souvent de lui même et des personnages de durs qu’il a pu incarner auparavant).

Last Action Hero, en plus d’être un film DE cinéma (il faut le voir sur grand écran si possible) est un film SUR le cinéma. Les clins d’œil se multiplient (le dessin animé, le Parrain, Scarface, Serpico, on aperçoit furtivement Sharon Stone de Basic Instincts, F. Murray Abraham est présenté d’emblée comme « celui qui a tué Mozart » en référence à Amadeus, etc.) tout comme McTiernan réfléchit sur les codes du film d’action (les explosions, les chargeurs de fusils qui ne se vident jamais…). Mais le plus beau, à mon sens, est la poursuite du travail lancé au préalable par Buster Keaton et Woody Allen quant au lien entre cinéma et réalité : du personnage entrant dans l’écran (Sherlock Jr) au personnage en sortant (La rose pourpre du Caire), John McTiernan compare les deux mondes, les deux points de vue, et finit par nous faire comprendre qu’au final, rien ne vaut le rêve du cinéma. D’ailleurs ses aspects « mode apocalypse activé », il y a un vrai cri d’amour envers le septième art, et de manière subtile de la part d’un cinéaste que l’on a trop vite rangé du côté des actionners.

Un film alliant réflexion et action, et ce dans l’esprit le plus décontracté et le plus adolescent possible. McTiernan, sale gosse va ! Mais qu’est-ce qu’on t’aime quand t’es comme ça…

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 1 commentaires

Libellés : ****, Années 1990, McTiernan John

mercredi 3 novembre 2010

Hitman

Bon, je sais, z’allez me dire « flinguer une production Besson, c’est comme tirer un canard endormi, ou coucher avec sa copine de longue date : c’est pas du vrai sport ». Bon, ok, je nie pas, y a mieux comme challenge (Besson, pas le canard, et encore moins la copine, car là ça va être sportif quand elle aura lu cet article). Mais moi je suis plutôt du genre classique, les valeurs sûres voyez, je cherche pas dans l’inédit : je me repose sur mes acquis, et je vous emmerde.

Hitman, disais-je, est un produit labellisé Luc Besson : le héros, il est costaud, il protège une fille (une pute) des méchants, il roule dans une Audi et puis y pète sa gueule à un gros black. Au-delà de la boutade, un peu vraie disons-le (un ratio de 99,9% de vérité en fait), je dois bien admettre qu’Hitman remplit son contrat (pour une fois) de manière honnête (pour une fois) en matière d’action décérébrée et, fait surprenant, lisible (comprenez que les épileptiques peuvent maintenant eux aussi voir les navets de tonton Luc).

Le seul inconvénient… En tout cas le principal inconvénient… Bon l’une des grosses merdes dans l’histoire, c’est qu’un mec a réussi à entuber tonton Luc en lui amenant un ensemble de mots (le mode d’emploi d’un rouleau de PQ ? Une notice Ikea ?) avec, en couverture, écrit le mot magique : « scénario ». Oh on ne peut pas vraiment blâmer les gens de chez Europa d’être tombés dans le panneau : « quand on te donne un truc et que tu ne sais pas à quoi ça sert, tu dis « merci » et tu fermes ta gueule » comme disait mon grand-père.

Ah ouais, j’oubliais (enfin, j’essayais) le casting. Hitman, le tueur implacable, la classe mortelle, incarné par un acteur sans charme, sans classe, sans rien (‘fin si, je suis injuste : la calvitie ça va), ça douille sévère. Heureusement, tout était prévu avec l’intrigue sous-jacente du film, son point fort : Olga Urylenko et ses aventures rocambolesques (Olga en string, Olga seins nus, Olga qui chauffe le mec, Olga et ses yeux qui brillent, Olga et le maquillage raton-laveur, Olga seins nus (again)...).

Au final : un divertissement pour ados (attardés ? naaaaaaan) qui s'assume même s'il tente, sournoisement même, de péter plus haut que son cul par moments, d’où peut-être une aléatoire envie de vomir. Sur les chaussures de Luc Besson, si possible.

Note : *

Publié par Bastien à 14:07 1 commentaires

Libellés : *, Années 2000

samedi 30 octobre 2010

Le démon en eaux troubles (Hell and High Water)

On comprend très vite pourquoi Fuller n’aimait pas vraiment ce film : le scénario est d’une faiblesse dramatique. Au niveau de l’intrigue, on comprend très vite les tenants et les aboutissants, qui va faire quoi et comment tout cela va finir (film de propagande oblige). Au niveau de l’action, il faut bien dire qu’il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à l’exception notable d’un duel psychologique avant tout entre le sous-marin américain et un sous-marin asiatique. Je précise bien asiatique car le pays n’est jamais réellement cité : de prime abord des Japonais, ils peuvent tout aussi bien être des Nord-Coréens ou des Vietnamiens, bref le film ne cible pas un pays en particulier mais plutôt l’idéologie communiste qui règne sur ce continent alors.

Il faut toutefois reconnaître que malgré ce scénario un peu honteux, le Cinémascope est utilisé de manière habile à défaut d'être géniale : les plans du sous-marin rendent justice à cette image fortement rectangulaire, et Fuller sait comment les remplir intelligemment quand il en a la possibilité. Mais là aussi, si c’est potable, on est bien loin des meilleurs plans de Fuller même dans une œuvre sur laquelle il n’avait, finalement, pas grand chose à dire.

Côté acteurs, Richard Widmark est bien sans être inoubliable, mais c'est surtout Victor Francen qui m'a emballé. Gene Evans est un peu trop effacé, et Bella Darvi n'est pas terrible.

Un Fuller en demi-teinte, même pour une oeuvre de commande.

Note : **

Publié par Bastien à 03:10 1 commentaires

Libellés : **, Années 1950, Fuller Samuel

lundi 25 octobre 2010

Gimme Shelter

Petit historique : à l’issue de leur tournée américaine de 1969 qui marque leur grand retour aux États-Unis, les Rolling Stones décident de donner un concert gratuit à San Francisco où la sécurité sera assurée par les Hell’s Angels, comme à Hyde Park. Le concert aura lieu à Altamont (Californie). Vers la fin du concert, un spectateur, Meredith Hunter, brandit une arme de poing en direction de la scène. Tandis que la foule effrayée reflue, Alan Passaro, un Hell’s Angel membre de la sécurité, intervient et désarme le forcené en lui saisissant le poignet armé, puis lui poignarde le haut du dos, ou l'épaule, à au moins deux reprises. Mal rapporté par les médias de l'époque, l'incident assiéra la difficile réputation du club (il reste que le « forcené » est mort et que le Hell’s Angels a bénéficié de "la légitime défense" par le jury populaire, même s'il ne fait aucun doute sur le fait que le pistolet a été sorti avant le coup de poignard).

Sur fond de Satisfaction, Sympathy for the devil, Brown Sugar ou Honkytonk Women, on découvre donc l'envers du monde hippie, moyennement peace et pas vraiment love, où la déchéance liée aux psychotropes n'a d'égale que la violence régnant dans l'assemblée. Les femmes à poil côtoient les toxicos, qui côtoient les motards ivres et violents, qui côtoient des organisateurs désorganisés. C'est le portrait non pas d’un mouvement contestataire pacifiste et humain mais bien d'une génération en manque de repères, qu'on soit hippie ou Hell's Angels, qui est visible dans ce film. Elle est loin l’image de la fleur dans de longs cheveux d’une jeune fille aux seins nus ou d’un barbu cool. C'est aussi le portrait d'une utopie, celle d'un Woodstock bis étouffé dans l'œuf par une gestion bancale pour ne pas dire merdique, d’un public qui ne se rend plus compte de rien. D’une idée du paradis, on assiste à une véritable descente aux enfers.

En plaçant les protagonistes devant la démonstration de leurs erreurs, les cinéastes lancent un geste réflexif fort sur l'importance du documentaire, de la captation du réel comme trace, comme mémoire, comme source de remise en question. Charlie Watts, Keith Richards et surtout Mick Jagger palissent en revisitant leur passé pas lointain du tout, se rendant compte des négligences énormes qui ont coûté la vie à des gens qui venaient pour se détendre, fumer un peu (beaucoup) et voir gratuitement un groupe mythique dans un festival qui aurait du l’être lui aussi.

Image finale : Mick Jagger, son célèbre sourire totalement disparu de son visage, le teint blafard, se lève et s’en va, visiblement retourné par ce qu’il vient de voir : la fin d’une époque, celle de l’insouciance d’un groupe musical d’une part et d’une société toute entière d’autre part. Edifiant et effrayant.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1960, Documentaire

vendredi 22 octobre 2010

Le bruit des glaçons

Oui, l'idée de base est géniale, comme souvent chez Blier : un écrivain alcoolo qui rencontre un beau jour un mec qui dit être son cancer. Du Blier pur jus, totalement absurde, offrant une base très riche pour l’histoire à venir – histoire qui, comme souvent, ne sera pas à la hauteur tout du long.

Oui, les dialogues fusent et sont subversifs, absurdes, délicieusement noirs.

Oui, Dujardin est bon, et Dupontel aussi à mes yeux. Dujardin plus, évocation troublante (d’un point de vue physique, c’est clairement affiché) à Bertrand Blier lui-même, tour à tour drôle, léger et grave. Dupontel cabotine par moments, mais c’est le rôle qui veut ça et très honnêtement, je ne trouve pas que ça choque. On a dit que pour la première fois, Blier a écrit un rôle féminin digne de ce nom pour Anne Alvaro. Je ne partage pas cette opinion :d’abord, car il y a Monica Bellucci dans Combien tu m’aimes ?, ensuite car j’ai trouvé ce personnage de la bonne plat, sans envergure, effacé, servant presque de faire valoir à celui de Dujardin. Inversement, Myriam Boyer en cancer (elle aussi eh oui) est elle toujours aussi surprenante.

Mais le problème n’est pas là. Le problème, c’est que Blier ne s'amuse plus et du coup, on se fait chier. Il y a une véritable audace de ton (comme toujours) mais pas de narration (mélange pas toujours équitable entre cinéma et théâtralité mais loin d’un film comme Les Acteurs par exemple). Il y a des personnages secondaires qui ne viennent que rallonger le film (quid du fils ? de la première femme ?), des scènes inutiles (la baise), et un cruel manque d'inventivité en matière de mise en scène : morne, sans vie, sans élégance, la caméra ne fait que se poser et enregistrer, sans chercher à pénétrer les personnages.

Et puis ce terrible sentiment que j’ai ressenti tout au long du film : le fait que Blier est devenu aigri, lui qui se marrait avec le sexe ne jurant plus que par l'Amour, lui qui détournait la mort de manière absurde la regarde désormais frontalement, en ayant la trouille. Avant de clôturer le film par un happy end tiré par les cheveux, incohérent, indigne de Blier.

Qu’importe : la filmographie de Blier n’est pas en phase terminale, elle ne peut pas l’être. Ce génie, ce R.C.N.I. (Réalisateur Cinéma Non Identifié) du cinéma français prouve malgré tout ici, dans ce film en demi-teinte, qu’il reste un dialoguiste exemplaire et qu’il regorge encore d’idées à exploiter. Espérons juste que le mal de crâne de ce Bruit des glaçons ne durera pas.

Note : **

Publié par Bastien à 00:49 3 commentaires

Libellés : **, Années 2010, Blier Bertrand

samedi 2 octobre 2010

L'inconnu (The Unknown)

L’histoire, somme toute basique, est celle d’un voleur simulant une infirmité (l’absence de bras) pour passer inaperçu dans un cirque mais aussi, accessoirement, dans l’espoir de mettre la main sur Joan Crawford. C’est bien là un récit typique de Browning : un mélodrame policier faisant part belle à la cruauté (des sentiments, mais aussi du corps de Chaney), totalement irréaliste mais plein de rebondissements.

Si Browning n’a révolutionné en rien le cinéma, force est de constater que derrière une caméra ce n’est pas un manchot pour autant : digne représentant de ce que André Bazin appelait le cinéma de la cruauté, Browning s’évertue à montrer la souffrance humaine dans ce qu’elle peut avoir de plus touchant (l’amour du personnage de Chaney pour celui de Joan Crawford, les refus qu’essuie Malabar auprès d’elle…) et sait tout autant se montrer habile pour créer du suspens (la vengeance du bandit envers Malabar à la fin du film).

Mais surtout, ce qui compte dans The Unknown, c’est bel et bien Lon Chaney. Cet acteur, merveilleux, démontre encore une fois qu’il est l’un des plus grands de sa génération, loin de jouer comme un pied, capable de modifier son aspect corporel à l’extrême pour un rôle. Une telle détermination, un tel dévouement à son art, personnellement les bras m’en tombent.

Très court (une cinquantaine de minutes) et très efficace, The Unknown est assurément l’un des plus beaux fleurons de la filmographie de Browning et de Chaney, et un immanquable muet que bien plus de cinéphiles devraient voir. Moi, chaque fois que je le vois, j’applaudis des deux mains en tout cas.

Note : ****

Publié par Bastien à 15:27 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1920, Browning Tod

lundi 27 septembre 2010

Baïonettes au canon (Fixed Bayonets !)

Tout le film de Fuller, si pro-américain qu'il soit, est aussi virulent que ne l'était Steel Helmet sorti la même année. Cette fois, il n’est plus tellement question de racisme, de soif de pouvoir ou de dangers de la guerre ; Fixed Bayonets met surtout en avant les problèmes intrinsèques de l’armée, comme par exemple cette nomination d’un officier qui est incapable de tuer un homme et de diriger une équipe par peur, ou encore ce manque de communication entre troupes (en l’occurrence le mineur qui ne dessine l’emplacement de mines que pour le chef et pas les autres soldats). C’est aussi l’aspect inhumain de la guerre qui est mis en évidence : un homme meurt, c’est triste, suivant ! Tels sont les horreurs et les absurdités de la guerre que Fuller met en avant dans cette œuvre qui n’a de soutien moral que le nom, même si le propos n’est pas aussi virulent que ne l’était Steel Helmet.

Côté mise en scène, Fuller a plus d'argent que pour Steel Helmet mais en reprend pourtant les même ingrédients : un groupe d'hommes réduit, un décor unique et claustrophobe, des ennemis que l'on ne voit presque jamais... Et tout ça tourné en 20 jours ! Curieusement, cela fonctionne un peu moins bien chez moi, trouvant justement l’économie de moyens de l’autre film bien plus efficace en matière de tension, l’action étant recentrée sur les personnages et le décor jouant un rôle fondamental ; ici, la montagne et ses grottes est certes un décor important mais ne possède pas cette dimension mystérieuse et symbolique du temple de Bouddha dans Steel helmet. Et puis peut-être y a-t-il trop d’action, qui aujourd’hui paraît un peu désuète pour le genre et même pour l’époque n’a rien d’extraordinaire (après tout il ne s’agit que du deuxième film de guerre de Fuller et son quatrième film tout court). Reste toutefois une série de plans intéressants, notamment ce final où une poignée de survivants franchi un fleuve en vainqueurs certes mais éreintés physiquement et surtout psychiquement par cette guerre – ultime audace de ce film de commande.

Tout cela fait que Fixed Bayonets est certes moins puissant et éloquent que Steel Helmet ou Big Red One mais tout aussi efficace que Merril's marauders. Autrement dit une œuvre de bonne facture et pas aussi patriotique qu’elle en a l’air.

Note : ***

Publié par Bastien à 21:26 0 commentaires

Libellés : ***, Années 1950, Fuller Samuel

vendredi 24 septembre 2010

The Expendables

Je me disais que le scénario tiendrait sur une feuille à cigarette (jackpot), que le film sentirait bon la testostérone (re-jackpot) et je m’attendais surtout à un gros délire, du jouissif, du brutal, du second degré, du sang, de la bidoche, du muscle qui transpire, bref du complètement déjanté et sans répit. Mal m’en a pris.

Le film oscille en effet trop (hélas) entre le second degré façon John Rambo (certaines répliques sont délicieusement ridicules et navrantes) et le sérieux. Stallone continue sa quête de rédemption, entamée depuis Rocky Balboa et poursuivie dans John Rambo, mais cela n’a pas vraiment sa place dans cet actioner qui aurait du éviter la pseudo-réflexion et se concentrer sur l’action, l’action, l’action.

C’est bien dommage car, visuellement, malgré de gros défauts (l’action ultradécoupée, c’est bon là on sature, ce serait bien de voir ce qui se passe à l’écran de temps en temps), Stallone poursuit aussi ce que j’appellerais volontiers son « esthétique vidéoludique gore », autrement dit un fort penchant pour l’exagération de la violence façon jeux vidéos. Rocky Balboa et son combat de boxe invraisemblable, John Rambo et son aspect survival, et ici un mélange de Metal Gear Solid (le côté militaire hyper entraîné qui s’infiltre dans une base militaire en tuant discrètement) et Doom (la suite de l’infiltration, mode apocalypse à la mitrailleuse lourde). Ca part dans tous les sens, c’est too much (le recul de 3 mètres quand les types prennent une balle, l’explosion d’un hélicoptère après avoir balancé à mains nues un obus dessus) et c’est bon. Mais là encore, y a des lacunes : si côté explosions on est servis, les combats au corps à corps sont relativement décevants, en particulier celui qui en faisait fantasmer plus d’un à savoir Jet Li (à côté de ses pompes la plupart du temps, servant le minimum syndical pour le reste) contre le géant Dolph Lundgren.

Reste, au milieu de cette confusion où le meilleur côtoie le pire, une scène, véritablement d’anthologie d’ailleurs : la rencontre entre Stallone et Schwarzenegger devant Bruce Willis. Clin d’œil cinéphilique, private joke, moment inoubliable, scène incontournable et méritant à elle seule le déplacement. Dommage que le film ne soit pas à l’image de cette séquence, car il aurait alors atteint les sommets et serait devenu sans se forcer LA référence absolue en la matière. Allez, tu nous corriges tout ça pour Expendables 2 hein Sly !

Note : **

Publié par Bastien à 00:01 2 commentaires

Libellés : **, Années 2010, Stallone Sylvester

mardi 21 septembre 2010

Freaks

Commençons donc par ce qui cloche dans ce film à mes yeux : le scénario est très maigre (genre 40 lignes maximum) et les acteurs sont assez mauvais. Voilà, comme ça, c'est dit on n'en parle plus.

Abordons alors Freaks et son véritable intérêt : une ode à la différence et un portrait sociologique de son époque. Bien que fréquemment cité comme tel, Freaks n’est pas un « film fantastique » : ce que l'on voit est réel, les "freaks" sont des êtres humains qui respirent, mangent, ont des émotions. Si on peut reprocher un manichéisme flagrant à Browning (les gentils vraiment gentils et les méchants salement méchants, bouuuh), on ne pourra pas en revanche le blâmer de filmer avec une tendresse quasi paternelle ces êtres difformes : à travers la vie conjugale de sœurs siamoises (avec le mari jaloux et l’oubli fréquent que les sœurs ne peuvent faire de choses séparément), d'un homme-tronc s'allumant seul une cigarette, d'une femme sans bras boire un verre de vin, d’une femme à barbe ayant une fille visiblement tout aussi poilue (trait d’humour noir, par ailleurs fréquent dans le film), bref à travers une série de petits moments de vie (inutiles à l'histoire mais importants concernant le but du film), Browning élève ces "freaks" au rang de la "normalité" en ce qu'elle a de gestes quotidiens et normaux pour certaines personnes. Les apparences sont trompeuses, et le réalisateur insistera longuement sur cette idée (avec les freaks mais aussi chez les humains : la belle est en réalité une garce, Hercule un lâche et même le clown nous fait croire qu'il prend un bain... alors qu'il s'agit d'un chariot pour un spectacle).

La morale est ambiguë concernant la vengeance des dits freaks... ou pas. Tout dépend de la fin : la première, où le film s'arrête sur le corps de Cléopâtre mutilée, ne laisse aucun doute sur le concept de « vengeance » des freaks sur la normalité, mais la seconde, où la fiancée de Hans le retrouve et lui dit "tu n'aurais pas pu les empêcher" l'innocente et montre alors que, tout comme chez les humains, il y a des freaks bons et d'autres moins. Dans les deux cas, la vengeance n'est jamais qu'une réponse profondément "humaine" à une insulte sans nom, mais la portée de cette vengeance trouve deux motivations différentes et changent complètement l’approche du film.

Un film dérangeant, certes, mais c'est de là qu’il tire sa force.

Note : ****

Publié par Bastien à 00:13 2 commentaires

Libellés : ****, Années 1930, Browning Tod

samedi 18 septembre 2010

Démineurs (The Hurt Locker)

Oui et non. Oui car techniquement, le film est suffisamment travaillé pour mériter des éloges. La caméra tremble mais pas trop (l’immersion est donc totale de la part du spectateur et le côté documentaire aussi), une caméra proche des événements et de l’humain, filmant « à hauteur d’homme », proposant des images dont la beauté n’a d’égal que la violence qu’elles proposent (les ralentis des gravas volant après une explosion sont superbes). Côté son aussi, le travail est énorme, entre les silences pesants et la multitude de détails perceptibles lors d’une scène à tension, sans oublier les déflagrations. De ce point de vue, oui, Démineurs mérite peut-être ses oscars techniques. Kathryn Bigelow connaît son métier, et ça se sent : son savoir-faire lui permet par ailleurs plusieurs fois dans le film de créer l’ambiance idéale, surtout lors des scènes de désamorçages qui sont stressantes et angoissantes à souhait.

Mais ensuite ? Ben rien justement : le scénario est inexistant, et le film s'apparente à une succession de fragments de vie sans véritable fil rouge. Comment a-t-il pu recevoir la récompense suprême ? Les personnages manquent de charme, ce qui n'aide pas à rentrer dans le film hors des scènes de désamorçages. Ce n’est pas la faute aux acteurs, par ailleurs très honorables même si déjà vu cent fois dans ce genre de production (le personnage de Jérémy Rener, la tête brûlée qui se fout de tout, ça fait des décennies qu’on nous le sert). Comble du mauvais goût : le film se veut anti-guerre tout son long avant de sombrer dans un dernier quart d'heure à un mélo au message douteux (si t'es pas heureux chez toi, tu le seras à la US Army) qui décrédibilise totalement l'ensemble du film.

A la fin du film, on comprend alors les vraies raisons des Oscars : ce n’est pas tant le travail d’une artiste (Bigelow mérite ce titre) qui a été récompensé, mais un dédouanement de la part de la profession envers le reste du monde, soulignant en récompensant un film qui dénonce globalement la guerre en Irak l’opposition du monde culturel américain à une politique belliciste de son pays. La différence se situe dans le fait que, contrairement à la guerre du Vietnam, la deuxième guerre du Golfe n’a encore offert aucun chef-d’œuvre réellement engagé, et ce n’est pas Démineurs et son discours en demi-teinte qui changera les choses. Plus un pétard mouillé que la bombe attendue.

Note : **

Publié par Bastien à 00:03 2 commentaires

Libellés : **, Années 2000

mercredi 15 septembre 2010

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

Pourtant, ayant grandi comme beaucoup avec le petit moustachu à la potion magique, je trouve que Chabat a été d’une fidélité exemplaire à la BD originale (certains plans provenant directement de la BD) tout en réussissant à être une œuvre personnelle du cinéaste. On retrouve tous les ingrédients de l’univers de base (les caractères d’Obélix et Astérix, les pirates, la tête en l’air de Numérobis, la fourberie cartoonesque d’Amonbofis) et l’humour absurde de Chabat, tant au niveau visuel (le combat de kung fu, les références cinématographiques de Pulp Fiction à Jurassic Park) qu’au niveau des dialogues (« Le druide s’appelle… Téachix… - Panoramix ? – Ouais c’est ça, je savais bien que c’était un truc large… »). Les fans de tous bords trouveront donc leur bonheur ici, surtout si comme moi ils aiment les deux humour à la fois ! Il est juste dommage que par moments Chabat veuille trop en faire et se perd dans des séquences un peu longues, pas forcément conformes au reste du film (la séquence « I feel good ») mais dans l’ensemble, c’est du grand n’importe quoi maîtrisé.

Le point fort d’une comédie réside souvent dans ses acteurs : ce sont eux qui donnent le rythme et le ton d’une scène, et les meilleurs dialogues n’auront aucun impact si l’acteur joue mal. Chabat le sait, et a donc su s’entourer de comédiens impeccables : on pourra sans doute discuter de Jamel Debbouze et de son style dans ce film (pas moi : je trouve qu’il apporte une touche non-négligeable et fort drôle au film) mais on ne pourra nier que Gérard Darmon en Amonbofis est tout simplement irrésistible. Les seconds couteaux sont tout aussi bons : Clavier et Depardieu en héros relégués au second plan restent plus que corrects, Dieudonné en général sans mémoire des noms, les petits clins d’œil des Robin des Bois, Chantal Lauby ou Pierre Tchernia ou surtout Edouard Baer en scribe prolixe et confus, tous sont à leur place. Et comment ne pas parler de Monica Bellucci, idéale en Cléopâtre caractérielle, avec ses magnifiques fe… euh ses splendides se… bref son nez ! Quel nez !

Une vraie belle grosse production française, preuve que finalement l’Hexagone en est capable parfois, et une leçon en soi : c’est justement en évitant de concurrencer les Américains dans leur domaine (ce qu’a vainement tenté Langmann avec le troisième film) mais bien en s’inscrivant dans une culture et tradition française (l’humour Chabat et Debbouze n’étant pas facile à exporter car jouant beaucoup sur la langue et le phrasé) qu’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre a réussi à attirer autant de monde et se créer un réel capital sympathie auprès de toute une génération de spectateurs. Par Toutatis, Chabat a amplement mérité de pulvériser Boxoffis !

Note : ****

Publié par Bastien à 00:01 3 commentaires

Libellés : ****, Années 2000

dimanche 12 septembre 2010

Following

Dès son premier film, Nolan tisse les grandes lignes de ce qui fera son univers plus tard : la fascination/obsession d'un personnage envers un autre, une scénario-puzzle pour mieux surprendre le spectateur... Il y a aussi cette importance accordée au décor urbain, à la solitude des personnages, à la manipulation… Bref, la plupart des ingrédients de la touche Nolan sont déjà présents et ça fait déjà plaisir.

Following est sympa, dans sa catégorie « film indépendant » (manière politiquement correcte de dire « film fauché »), tourné avec des bouts de ficelle (6000 dollars) les week-end. On sent très clairement que Nolan aime le cinéma et en particulier le film noir : la femme fatale, le décor urbain, beaucoup de dialogues, une construction éclatée pour créer une tension qui n’existerait pas de manière linéaire, des personnages ni bons ni mauvais… Nolan est un cinéphile, ou du moins connaît-il l’histoire du cinéma et ses genres et a su faire siens les codes qui les régissent (Memento sera encore plus frappant de ce point de vue).

Dommage qu’en tant que film sans budget, Nolan ne sache pas trouver des acteurs vraiment bons, car ceux de Following sans être mauvais ne sont pas exceptionnels. Toutefois, il faut là aussi reconnaître un certain talent dans la direction d’acteur de la part de Nolan, misant beaucoup sur le jeux des regards durant les moments de silence et la nonchalance des personnages.

Il manque pourtant, à mes yeux, un petit je ne sais quoi pour que Following devienne inoubliable… Est-ce de la rigueur ? De l’expérience ? Un budget digne de ce nom ? Reste qu’il s’agit d’un film agréable même s’il n’est pas extraordinaire.

Note : ***

Publié par Bastien à 00:26 1 commentaires

Libellés : ***, Années 1990, Nolan Christopher

vendredi 10 septembre 2010

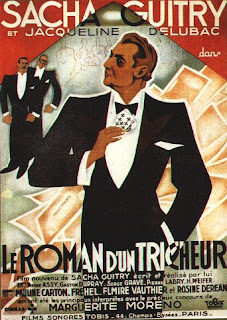

Le roman d'un tricheur

C’est sans conteste pour cette particularité que le film a pu marquer l’histoire du cinéma, et certainement pas pour son scénario ou sa mise en scène. Il est vrai que la « mise en scène » relève ici de la « mise en sons » pour citer à nouveau Truffaut, et quelle magie : cela marche. Le procédé n’est jamais lourd, participe même à une dérision constante, comme d’entendre le voix de Guitry et de voir la tête de l’enfant aux (nombreuses) morts simultanées de sa famille. Bien sûr, la mise en scène semble du coup passer au second plan, d’autant que Guitry n’était pas un technicien hors pair (encore que la présentation de la famille du jeune tricheur est virtuose), mais je trouve qu’il subsiste toutefois une certaine liberté de ton salvatrice dans ce film pour l’époque, avec une caméra qui bouge certes peu mais des séquences parfois surprenantes, telle la présentation de Monaco.

Guitry, mégalomane à ses heures, s’impose comme un auteur au sens total du terme. A la fois réalisateur, scénariste, acteur et narrateur, il multiplie les casquettes pour mieux dominer son film : seule sa voix est entendue tout au long du Roman d’un tricheur, et la récurrence des plans où il écrit son journal rappelle qu’il en est l’auteur. Rien d’étonnant à ce que l’artiste se soit si bien entendu avec Orson Welles, autre mégalo en son genre (tout comme la rumeur veut que Welles était admiratif du Roman d’un tricheur au point d’en subir l’influence sur l’importance de la voix-off et de certains mouvements de caméra).

Au-delà de la performance et de l’audace du film, encore fait unique à ce jour, c’est l’humour noir de Guitry qui fait mouche, du petit garçon sauvé de la mort par un petit vol à ce grand séducteur condamné à ne pas être honnête. Certaines répliques sont délectables dans la noirceur (« On peut pleurer sa mère, ou son père ou son frère, mais comment voulez-vous pleurer 11 personnes ? Vraiment on ne sait plus où donner de la peine ! Je n’ose pas parler de l’embarras du choix, et pourtant c’est bien de cela qu’il était question. ») et le bonheur d’entendre Guitry les réciter est sans nul pareil.

Bien sûr, le film a pris un sacré coup de vieux, et les décors de studios sentent le renfermé mais quel plaisir continu durant une petite heure vingt de voir cet artiste approcher le cinéma de manière littéraire plus que théâtrale et de s’amuser d’une telle façon avec le son, encore neuf à l’époque. Un classique incontournable.

Note : *****

Publié par Bastien à 15:46 0 commentaires

Libellés : *****, Années 1930

dimanche 5 septembre 2010

S.O.P. - Standard Operating Procedure

Après s’être intéressé en 2003 au passé de l’Amérique va-t’en-guerre (Fog of War que je ne saurai que trop conseiller), il était logique que Errol Morris s’intéresse au présent et au conflit en Irak. Ce n’est pas tant le conflit que vise Morris ici mais bien les travers d’une armée qui n’a pas sa place dans le pays : à travers la sordide affaire de la prison d’Abu Ghraib (le scandale des photos de châtiments de prisonniers irakiens, qui a mené au jugement et à la condamnation de 11 soldats américains en 2006), Morris souligne un monde militaire en déclin, pourri en son sein par quelques éléments perturbateurs, un corps officier fourbe et manipulateur et une jeunesse sacrifiée en guise de bouc émissaire.

Fidèle à son style toujours très travaillé (cette fois, la photo est réalisée par le doublement oscarisé Robert Richardson et la musique composée par Danny Elfman, et Morris a travaillé sur base de plus de 1000 photographies dont certaines interdites à la presse pour choisir celles qui illustrent le documentaire), Morris laisse la parole aux acteurs même de l’histoire, ceux qui ont pris ou posé sur les photos. Si on n’échappe pas dans un premier temps au cri de rage des protagonistes (« c’est pas moi c’est lui » ou « c’était un ordre, on ne pouvait rien faire »), Morris n’en fait pas moins un plaidoyer en leur faveur : comme dans Thin Blue Line, il ne les juge pas mais veut juste connaître, ou du moins approcher la vérité. Sans imposer son point de vue mais justement en mettant en avant celui des interviewés, il dénonce les dérives d’une guerre absurde que l’Amérique a perdue d’entrée de jeu, et le contrecoup médiatique d’Abu Ghraib qui n’a eu pour effet que de condamner aux yeux des Américains même le conflit, ce qui en fait l’un des films engagés les plus percutants sur la guerre en Irak.

Au-delà de ça, Morris évoque la difficulté de l’image, et par-là même la difficulté du documentaire, d’être claire pour elle-même : il faut pouvoir la recontextualiser et en vérifier la véracité (le recadrage fausse tout) avant de l’offrir au public, sous peine de créer un faux discours (ici, en l’occurrence, le fait que toutes les jeunes recrues ont été condamnées mais personne dans la hiérarchie supérieure n’a été inquiété). Pour preuve : si le film ne propose qu’un point de vue, celui des Américains (ce qui pourrait offrir des critiques virulentes), c’est parce que le cinéaste et son équipe n’ont jamais pu retrouver au bout d’un an les prisonniers irakiens relâchés.

Une grande œuvre à nouveau de la part d’un cinéaste qui ne cesse d’autopsier une Amérique qui ne tourne plus rond et qui, accessoirement, a été le premier documentaire nominé à l’Ours d’or à Berlin ; à défaut de l’avoir remporté il a obtenu celui d’Argent, le Grand Prix du Jury.

Note : ****

Publié par Bastien à 01:41 0 commentaires

Libellés : ****, Années 2000, Documentaire, Morris Errol