The Blackout, j’ai envie de dire, c’est un peu le Canada Dry de Lost Highway : ça ressemble au film de David Lynch mais ce n’est pas le film de David Lynch !

Non, c’est un film d’Abel Ferrara, avec ce que ça sous-entend de sexe, de violence et d’esprit underground. Mais loin de moi l’idée de réduire l’intérêt de ce film !

Tout d’abord, il faut souligner le superbe travail plastique qu’effectue Ferrara : que ce soit la lumière ou les couleurs, on sent que le cinéaste s’amuse à nous en foutre plein la vue. Et surtout, ça contraste à merveille avec la vie de débauche que mène le personnage de Matthew Modine (extraordinaire, comme souvent) entre alcool et drogue.

Mais c’est surtout une réflexion plus que subtile sur la notion d’image : celle de cinéma, celle de vidéo numérique (le film date de 1997), mais surtout l’image manquante. Celle à un film, et celle à la mémoire : comment comprendre un film s’il lui manque une image essentielle, et comment ne pas s’interroger sur une image manquante dans ses propres souvenirs ?

Bon, évidemment, tout n’est pas parfait : le film tire assez en longueur et on comprend bien vite où on va en arriver (Ferrara semble par ailleurs s’en moquer). Il y a aussi les bad trips un peu agaçants qui ralentissent le film…

Mais qu’importe. Qu’importe car le film est rempli d’audace et de surprise, mais aussi de valeurs sûres comme Dennis Hopper, hyper à l’aise dans le registre du personnage décalé du bulbe. Un film surprenant, déroutant, mais étrangement fascinant…

Note : ***

vendredi 29 mai 2009

The Blackout

Publié par Bastien à 14:34 0 commentaires

Libellés : ***, Années 1990, Ferrara Abel

mardi 26 mai 2009

P.T.U. (Police Tactical Unit)

Ce qui m’a frappé avant tout dans ce film, c’est la comparaison que l’on peut faire avec After Hours de Martin Scorsese : même ambiance nocturne surréaliste, même univers fait d’ombres et de rencontres improbables… Cette ambiance nocturne, elle est surtout magnifiée par une photographie exemplaire, extrêmement travaillée et soignée, et je dirais même cohérente quand on sait que le film mit 3 ans à se faire (ben oui, pas facile de vider une ville qui ne dort jamais !).

J’ai aussi été surpris par cette violence crue, d’autant plus surprenante que Hong Kong reste quand même très proche de la Chine. Or voir ici des policiers utiliser des méthodes peu orthodoxes sur des adolescents ou des petits voleurs à la tire ne me semble pas correspondre à la mentalité chinoise qui aime taire ses activités pas tout à fait légales…

Mais pour en revenir au film, je commence à peine à découvrir Johnnie To et je ne peux qu’admettre que ce bonhomme est un artiste incroyable : maîtrisant parfaitement le Scope, les mouvements de caméra et le montage, Johnnie To offre en l’espace d’1h30 une véritable leçon de cinéma, de la subtilité du cadrage au final proche d’un bon vieux western. Le cinéaste est par ailleurs tout aussi à l’aise dans l’écriture d’un scénario qui sait tenir en haleine, remplis de symboles (une unité comme la PTU, prévue pour les mouvements de foule, qui se retrouve seule dans l’une des villes les plus peuplées du monde…) et ponctué par un final incongru, pas loin du deus ex machina, qui rejoint ce qui semble être l'un des thèmes de prédilection du cinéaste de son propre aveu : on ne peut comprendre les hasards de la vie. Evidemment d’autres thèmes sont présents, comme la notion d’amitié et la frontière infime qui sépare le Bien du Mal.

Un film bien plus personnel qu'il n'y paraît derrière ses aspects de polar urbain standardisé.

Note : ****

Publié par Bastien à 16:07 0 commentaires

Libellés : ****, Années 2000, To Johnnie

samedi 23 mai 2009

Luke la main froide (Cool Hand Luke)

Luke la main froide fait partie de ceux-là. A peine un an après la fin du Code Hays, dans la même période qu’un Easy Rider ou un Bonnie & Clyde, Stuart Rosenberg décide de parler des travers de l’Amérique, de sa répression judiciaire excessive, mais aussi de cette jeunesse emprunte de liberté, débarrassée de toute autorité. Le personnage de Luke est le symbole d’une jeunesse déboussolée (il détruit le matériel municipal par ennui), embourbée dans une guerre du Vietnam qui va de mal en pis. Luke cherche les réponses, et finira par les trouver dans un dialogue univoque avec Dieu dans une chapelle abandonnée. Il y a aussi le portrait d’une Amérique du sud peu évoluée, presque esclavagiste, où les prisonniers doivent nettoyer ou refaire les routes sous un soleil de plomb. Qu’importe le délit, tout le monde va dans le même panier.

Mais au-delà de la dimension sociale, Luke la main froide est un vrai film de cinéma, tour à tour drôle, dramatique, avec du suspens et beaucoup d’amertume. Rosenberg n’impose rien, il laisse filer, le temps fait son œuvre, les scènes s’étirent sans jamais être trop longues. Les moments poignants, comme la dernière retrouvaille entre Luke et sa mère, est très pudique. Rosenberg est un cinéaste comme ça, qui s’efface lui et sa caméra pour laisser ses comédiens captiver le spectateur par leurs talents.

Et quels comédiens ! Paul Newman, bien entendu, déjà star à l’époque, qui n’a pas peur d’abîmer son image, tout en retenue, le silence lourd de sens, la présence magnétique. Autour de lui, des seconds rôles appelés à devenir grands (Dennis Hopper, Harry Dean Stanton) et surtout un inoubliable George Kennedy, sorte de brute épaisse au cœur tendre.

J’aimerais pouvoir en dire tellement plus sur ce film. Mais les mots me manquent… Voyez-le vous-même, vous comprendrez.

Note : ****

Publié par Bastien à 22:57 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1960

mercredi 20 mai 2009

L'Incorrigible

Archétype du « film-star », autrement dit un film fondé sur le seul nom de son acteur principal, l’Incorrigible tient plus du vaudeville filmé que du cinéma traditionnel. Les scènes se suivent et se rejoignent parfois difficilement, et le maigre fil rouge du récit reste le vol d’un tableau de grande valeur. Rien de bien original donc.

Mais le film n’a jamais la prétention de se prendre au sérieux. L’association De Broca-Belmondo, c’est surtout les bases d’un numéro de clown de la part de l’acteur : gags, péripéties, déguisements, rien n’est épargné pour que Bebel s’éclate, et nous avec.

Evidemment, un petit plus ne peut jamais faire de mal à ce type de film : ici, c’est Michel Audiard himself qui ajoute la cerise sur le gâteau, à savoir des dialogues que lui seul pouvait écrire. Exemples : « Ca ne me gêne pas que vous voliez le tableau pendant que je la baise, c’est de la baiser pendant que vous volez le tableau qui me gêne ! », ou encore « Salope ! Chienne ! Endive ! – Pardon ?! – Non… Je disais chienne, comme ça… - Ah ! J’avais compris endive ! ».

Avec mention, car on a trop souvent tendance à les oublier, aux magnifiques seconds couteaux qui épaulent la vedette et lui permettent de se donner à fond (Guiomard, Gérard) et à la jolie demoiselle qui apporte cette touche de féminité au film (splendide Bujold).

A réserver aux fans de Belmondo et d’Audiard donc ; les autres diront peut-être que ce film a vieilli, qu’il n’est pas particulièrement drôle et qu’il n’y a pas d’histoire. Eh bien moi j’adore, et je vous emmeeeeeeeeeeeeeeerde !

Note : ****

Publié par Bastien à 23:48 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1970

dimanche 17 mai 2009

La chasse du comte Zaroff (The most dangerous game)

Au programme aujourd’hui : la recette de La chasse du comte Zaroff (connu chez les anglo-saxons sous le nom bien meilleur de The most dangerous game, le mot « game » signifiant à la fois « jeu » et « gibier »), film d’Ernest Schoedsack (le réalisateur de King Kong) et Irving Pichel.

Alors, pour ce faire, il nous faut :

Des comédiens insipides (élément agaçants mais inhérent aux productions fauchées) parmi lesquels vous pouvez éventuellement placer un Leslie Banks intéressant

Des décors magnifiques

Un suspens haletant dans la seconde partie (même si tout le monde sait qu’happy end il y aura)

Une durée savamment courte (qui fait pardonner beaucoup de choses)

Et un peu d’indulgence de votre part quand vous saurez que ce film était tourné à l’arrache le jour pour gonfler les chances de se faire de l’argent des producteurs (King Kong étant tourné au même endroit la nuit, soit deux films pour le prix d’un)

Et vous obtiendrez ainsi une série B plutôt réussie, bien qu’ayant passablement vieilli, qui se laisse regarder avec plaisir et même, j’ai envie de dire, une certaine fascination… L’exemple même du film fauché réussi !

ET EN BONUS CE SOIR : L’ART DU GENERIQUE SELON SCHOEDSACK ET PICHEL !

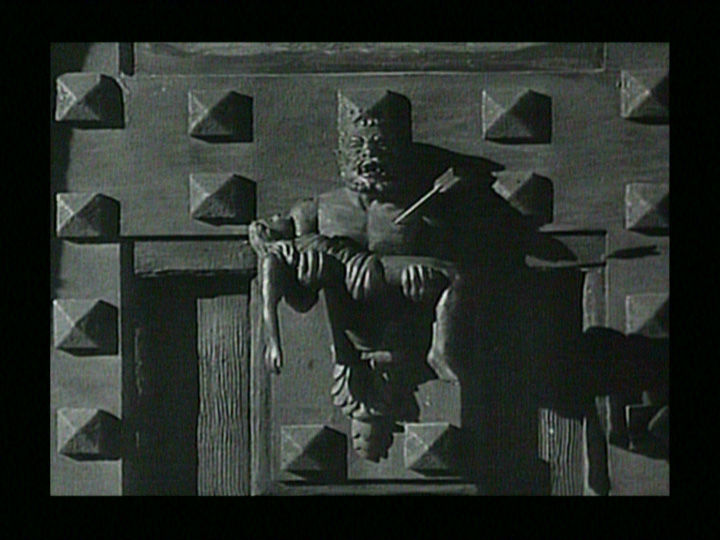

Une porte, qui nous sépare d’un autre monde (l’intérieur de la maison, donc d’un décor de cinéma). Comme poignée, une figurine de centaure.

Le centaure est une créature mythologique mi-homme, mi-bête. C’est une manière de souligner l’animalité de l’être humain, ici en l’occurrence le comte Zaroff. La flèche dans le cœur renvoie à la chasse, mais annonce aussi le happy end du film : la bête sera tuée. Mais la bête + la fille dans ses bras + la flèche renvoient ensemble au mythe d’Hercule, qui tua le centaure Nessos pour avoir tenté d’abuser de sa femme Déjanire. Plus tard dans le film, Zaroff proposera effectivement l’héroïne comme trophée sexuel au vainqueur de la chasse.

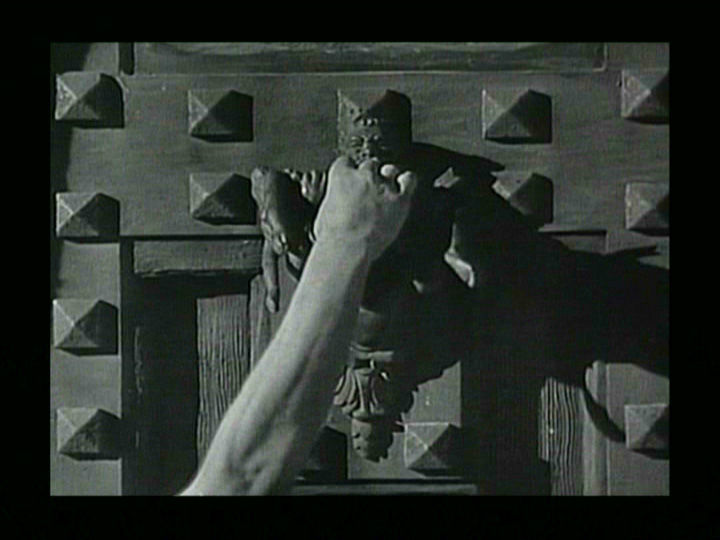

Trois coups, comme un théâtre : à nouveau on insiste sur le côté spectacle du récit. La porte s’ouvre, les spectateurs sont conviés à entrer dans un autre univers, celui du film.

Le film est ainsi résumé en un plan-séquence très simple de 2 minutes.

Note : ***

Publié par Bastien à 15:12 0 commentaires

Libellés : ***, Années 1930

jeudi 14 mai 2009

Yojimbo

Rappel des faits : à l’époque, Akira Kurosawa est un cinéaste émérite, aussi à l’aise dans les Jidai Geki (les fresques épiques) que les Gendi Geki (films contemporains, plus sociaux). Il est aussi celui qui a permis au monde entier de découvrir le cinéma japonais avec Rashômon. Il est, surtout, le réalisateur de grosses productions comme Les sept samouraïs et Le château de l’araignée, des films compliqués à faire qui plus est de par leur imposante logistique.

Le voici donc qui s’accord un peu de répit avec un Jidai Geki pour le moins atypique : une influence manifeste du western américain, un antihéros absolu et une véritable dérision et ironie de tous les instants. C’est bien là le tour de force de Yojimbo : faire une sorte de parodie des westerns qui va inspirer justement les westerns à venir (Leone a très bien compris la manœuvre puisqu’il piquera 90% des idées de Kurosawa pour Pour une poignée de dollars). Pour être honnête, j’ai beau être un inconditionnel de Sergio Leone, je dois avouer que son film rivalise peu avec le modèle japonais…

L’humour est donc très présent : dans les réflexions de Sanjuro, dans la représentation caricaturale des méchants, tout inspire le rire ou du moins le sourire. Et quand on est en droit d’attendre des combats sanglants et violents, Kurosawa prend le spectateur à contre-pied en expédiant ces moments de violence en un coup de sabre. Ce qui confirme que l’idée de Kurosawa n’est pas tant ici de faire un divertissement sauvage qu’une comédie dissimulée dans un film de samouraïs.

Evidemment, il me paraît impossible de détacher ce film de la performance de Toshiro Mifune, véritable double cinématographique de Kurosawa (16 films quand même !) et assurément l’acteur japonais le plus connu (et le plus doué ?) toutes générations confondues. Une fois encore, il démontre tout son talent à composer un héros solitaire, qui ne manque pas de dérision, mais capable d’attirer la sympathie quoiqu’il fasse. Une fois encore donc, Akira Kurosawa transcende son acteur fétiche et lui offre un rôle en or qu’il s’accapare de manière inoubliable (il recevra d’ailleurs Coupe Voipi du meilleur acteur à la Mostra de Venise en 1961).

Yojimbo c’est… Comment dire… Un chef-d’œuvre du genre... Non, un chef d’œuvre du cinéma tout court. Voila.

Note : *****

Publié par Bastien à 16:05 0 commentaires

Libellés : *****, Années 1960, Kurosawa Akira

lundi 11 mai 2009

L'enfance nue

Premier long métrage de Pialat, et déjà des emmerdes : le film a du mal à se monter, Claude Berri intervient, Pialat pousse ses gueulantes, Truffaut intervient, Pialat critique Truffaut, le montage initial fait 4 heures, Pialat est obligé de raccourcir, le film est un échec, Pialat dit que lui non plus n’aurait pas été voir un film si pessimiste et si mauvais… Bref, dès ses débuts, la légende Pialat était en marche !

Comme souvent avec ce genre de forte tête, l’histoire a plus retenu le cinéaste que ses films : moi-même il y a encore quelques mois d’ici ne connaissait rien à l’œuvre de Pialat mais connaissait par cœur les anecdotes de ses tournages. L’une des personnes que j’apprécie le plus est en réalité un inconditionnel de l’œuvre de Pialat. Des années que je me dis que je vais regarder ses films, et des années que je me dis « ça risque quand même d’être un peu chiant je parie… ». Eh bien je suis heureux d’avoir enfin franchi le cap !

L’enfance nue, c’est en quelque sorte un demi-frère des 400 coups de Truffaut ; bien que Pialat ait toujours clamé ne pas l’aimer, on sent nettement l’influence de la Nouvelle Vague dans son film. Mais là où Truffaut gardait des aspects « classiques » dans son film (une certaine homogénéité du récit, utilisation de la musique…), Pialat lui opte pour l’épure totale : absence de musique, absence de scènes qui serviraient de raccords entre deux autres (comme lorsque l’enfant casse la porte, se fait disputer et le plan suivant la répare avec Pépère, sans que l’on sache quelle punition il a eu et quand ils se sont réconciliés).

De l’épure narrative mais aussi une intervention très minimalisée dans le jeu des acteurs : le film se compose ainsi d’une grande majorité de plans-séquences, et on sent souvent l’improvisation de la part des comédiens qui, d’ailleurs, n’étaient pas professionnels. Et pourtant, malgré cette froideur apparente, on tombe rapidement sous le charme du film, qui exerce une fascination émotive peu commune, à la fois portrait touchant et perturbant de l’enfance délaissée.

Dommage que, parfois, à cause du non-professionnalisme des acteurs justement, et de l’absence de repères narratifs, j’ai un peu décroché du film, ce qui m’empêche de mettre la note maximale. Mais pour une première ce fut une grosse claque !

Note : ***

Publié par Bastien à 11:35 0 commentaires

Libellés : ***, Années 1970, Pialat Maurice

vendredi 8 mai 2009

Chantons sous la pluie (Singin in the rain)

Il est vrai que j’apprécie assez les comédies musicales, mais à petite dose, et encore pas toutes (je préfère cent fois un Gene Kelly à un Fred Astaire ou une chorégraphie de Busby Berkeley, même si je reconnais leurs talents à chacun). Hors je peux regarder le film de Donen ET Kelly des dizaines de fois de suite sans me lasser.

Est-ce parce qu’il est savoureusement drôle ? Qu’il parle avec dérision de tout un pan de l’histoire du cinéma ? Que la beauté de Debbie Reynolds n’a d’égal que le ridicule du zozotement de l’actrice capricieuse ?

Ou peut-être est-ce pour ce duo formidable de complicité

Ou peut-être est-ce pour la beauté du Technicolor. A moins que ce soit l’incroyable talent des scénaristes d’avoir su un film avec un matériel très pauvre (des chansons vieilles de 25 ans qu’a imposé le producteur Arthur Freed pour les avoir écrites lui-même).

A moins peut-être que ce soit pour cette scène culte :

Ou, peut-être encore, malgré l’énorme fan de Gene Kelly que je suis, ce soit pour ce type qui domine tout dans le film :

Ou peut-être est-ce parce que le film ne vieillit pas avec le temps, qu’il conserve malgré des moments un peu longs (l’énorme scène où Kelly se projette dans le film dans le film et danse avec Cyd Charisse) une fantastique dose de bonne humeur, de joie de vivre et d’humour.

Ou peut-être est-ce pour tout ça à la fois. J’ai assez écrit, le soleil se lève. Good mornin, good mornin to you.

Note : *****

Publié par Bastien à 14:59 0 commentaires

Libellés : *****, Années 1950

mardi 5 mai 2009

Do the right thing

Tout le récit se construit sur une photo célèbre. Il y a deux façons de répondre au racisme : par la violence ou par la non-violence. Suivre la voie de Malcom X ou celle de Martin Luther King. Plutôt que de les opposer, Spike Lee tente de voir les atouts et les limites de chacun de ces philosophies en les mettant côte à côte, comme le sont les leaders sur la dite photo. C’est bien là la force du scénario de Lee : il ne propose aucune solution, ne prend pas véritablement de parti, il expose simplement. Plus fort encore, il se demande où s'arrête le racisme : blanc-noir ou noir-noir ? Le personnage de Turturro est-il plus raciste que ce noir qui ne supporte pas les asiatiques installés dans le quartier ? Et que dire de ce jeune qui ne respecte pas un ancien de sa propre communauté ? Qui est réellement raciste : le rital qui ne veut que mettre des photos d'acteurs italo-américains sur son mur, ou le black qui ne veut voir que des afro-américains sur le mur de la pizzeria ? Celui qui impose sa musique ou celui qui veut qu'il la baisse ? Spike Lee ne défend aucun de ses personnages (voir ses face-caméra où chacun y va de ses allégations racistes envers une autre communauté, qu’elle soit blanche, juive, noire ou asiatique).

Comme pour éviter tout didactisme qui rendrait son film un peu lourd voire insupportable, le cinéaste insiste bien sur l’aspect cinématographique de son récit : un générique digne de Broadway amélioré par Public Enemies, un jeu savamment dosé sur les couleurs, un cadrage correctement étudié et une ambiance de huis-clos au sein du quartier. Un esthétisme revendiqué et un véritable recul par rapport à son sujet, voire une distanciation presque brechtienne.

Casting convaincant, forme et fond alliés et une b.o. qui colle à la perfection au film font de Do the right thing une splendide réflexion sur le racisme, ses tenants et ses aboutissants. Bien plus modéré et réfléchis que certains discours de son auteur, ce film en est son chef-d’œuvre. Ni plus, ni moins.

Note : ****

Publié par Bastien à 15:27 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1980, Lee Spike

samedi 2 mai 2009

La Cité de la Peur

Les Nuls, c’est culte. Le film de Les Nuls, c’est encore plusss culte.

D’abord pour Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lauby mais aussi ses vrais acteurs comme Gérard Darmon. Et puis pour ses clins d’yeux aux malheureux projectionnistes tous plus irrésistibles les uns que les autres (mention spéciale à Daniel Gélin qui joue de son image de tombeur). Et puis Valérie Lemercier à qui on demande 16 sucres et qui n’en mets que 15 (si si, comptez, c’est le générique qui le dit !).

Ensuite pour Red is dead, le film dedans le film, qui se fout bien de le visage des film d’horreur qui se ressemblent tous.

Et puis pour son humour 49ème degré, ses gags subtils (quand Jérémy est content…) et ses dialogues éblouissants (« c’est qui le plus fort, l’éléphant ou l’hippopotame ? ») et souvent cultes (le gag du whisky et la blague sur la moule et le pull-over… Mais si vous connaissez !).

Et puis pour ses références au cinéma : Bullit, Terminator (« c’est à côté »), Basic Instincts… Et sachez que si vous avez aimé Jurassic Park, La leçon de piano et Le fugitif… Eh bien eux aussi ont bien aimé.

Et puis pour la Carioca. Ah ben si, quand même.

Et puis pour une réalisation propre et techniquement réussie, qui fait qu’on a pas envie de se faire rembourser nos invitations.

Et puis voilà. Parce que c’est culte. Parce que c’est drôle. Parce que ça ne se prend jamais au sérieux. Parce que des films comme ça, on en fait plus en France. Parce que les années passant et les visions augmentant, on prend toujours le même plaisir.

Et puis parce que « pendant ce temps, à Vera Cruz… »

Note : ****

Publié par Bastien à 23:07 0 commentaires

Libellés : ****, Années 1990